10.選抜の方法

| このページの内容 |

| 遺伝的価値と選抜についてさらに詳しく学習したい場合には「遺伝的価値と人為的選抜」を学びましょう。 |

10-1.遺伝子型値と育種価

ある形質について測定して得た表現型の値を表現型値 phenotypic value といい,表現型値に対応する遺伝子型の値を遺伝子型値 genotypic value という。

量的形質では環境による変動も加わるので,個々の表現型値からその遺伝子型値を正確に判断することは困難である。

したがって,量的形質についてのデータは平均値または分散などの統計量で与えられるのが普通である。

遺伝子型値がどのような成分からなっているのかを,単一遺伝子座を例としてみてみよう。最も簡単なモデルとして,個々の遺伝子型値がわかっており,かつ環境の影響はないものと仮定した。

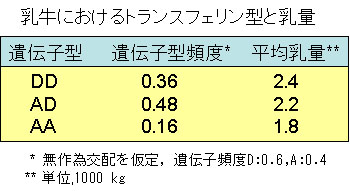

ウシではトランスフェリン型と乳量との間に関連があることが知られている。いま,トランスフェリン型と乳量との関係が次表のとおりであったとしよう。表中の平均乳量はそのまま各遺伝子型値を示しているものとする。

集団平均:測定された集団のパラメータの一つが表現型値の平均値で,これをmで表す。平均値mはすべての表現型値の合計を観察個体数で除して求められる。

単一遺伝子座位の例では,

m=f(DD)PDD+f(AD)PAD+f(AA)PAA

ハーディ・ワインベルグの平衡に達している集団平均mは

m=p2PDD+2pqPAD+q2PAA

=0.36×2.4+0.48×2.2+0.16×1.8

=2.208

いま,遺伝子型DDをもつ雄を上の表に示した雌の集団に交配したとする。

後代の期待される遺伝子型頻度は雄と雌の遺伝子プールに由来する対立遺伝子間の和集合の確率から計算できる。

遺伝子型DDをもつ雄では,D遺伝子の確率は1で,A遺伝子のそれは0である。

雌の遺伝子プールでは,D遺伝子が関与する確率はpで,A遺伝子のそれはqとする。

そうすると,後代におけるDDの頻度は,

P(雄からのD)P(雌からのD)=p

ADの頻度は

P(雄からのD)P(雌からのA)=q

と計算される。

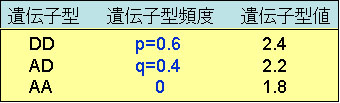

したがって,遺伝子型DDをもつ雄を交配した結果は,右表のようになる。

遺伝子型DDをもつ雄の後代の期待される平均値mDDは,遺伝子型頻度とそれに対応する表現型値の関の総和で求められる。

mDD=0.6×2.4+0.4×2.2+0×1.8

=2.32

遺伝子型DDをもつ雄の育種価BVDDは,その後代が示す集団平均からの偏差の2倍である。すなわち,

BVDD=2(mDD-m)

=2(2.32-2.208)

=2×0.112

=0.224

同様に,遺伝子型ADを持つ雄と交配すると,

後代の期待される平均値mADは,

mAD=0.3×2.4+0.5×2.2+0.2×1.8

=2.18

遺伝子型DDをもつ雄の育種価BVADは,

BVAD=2(mAD-m)

=2(2.18-2.208)

=2×(-0.028)

=-0.056

遺伝子型AAを持つ雄と交配すると,

後代の期待される平均値mAAは,

mAA=0×2.4+0.6×2.2+0.4×1.8

=2.04

遺伝子型DDをもつ雄の育種価BVADは,

BVAA=2(mAA-m)

=2(2.04-2.208)

=2×(-0.168)

=-0.336

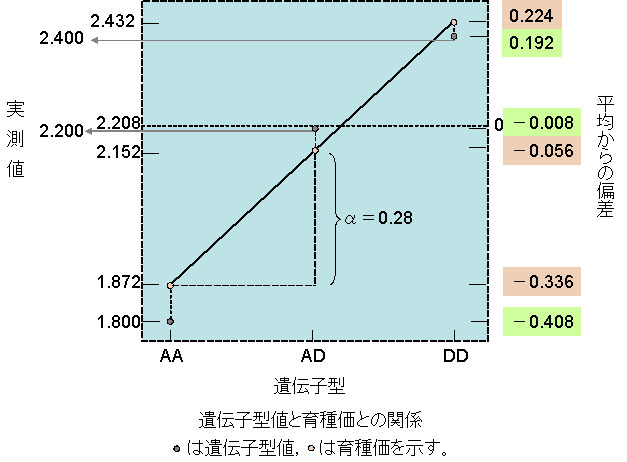

この例の育種価,遺伝子型値および遺伝子置換の平均効果(α)間の相互関係は右図のとおりである。

各遺伝子型値は育種価より多少のズレを示している。この差はヘテロ接合体の遺伝子型値が両ホモ接合対の遺伝子型値の平均と等しくないために生じたもので,優性偏差 dominance deviation と呼ばれる。

たとえば,DD型の優性偏差DDDは,

DDD=(2.4-2.208)-0.224

=-0.032

同様にして,DAD,DAAについても求めることができる。

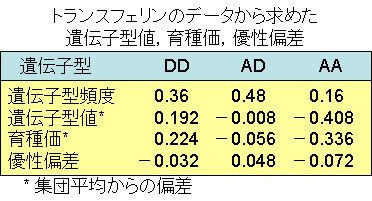

以上の結果を一括して表にすると,下表のようになる。

上の表から各分散を求めてみると,

σA2=0.2242×0.36+(-0.056)2×0.48+(-0.336)2×0.16

=0.037632

σD2=(-0.032)2×0.36+(0.048)2×0.48+(-0.072)2×0.16

=0.002304

σG2=0.19222×0.36+(-0.008)2×0.48+(-0.408)2×0.16

=0.039936

この例では全分散のうち約94%が相加的遺伝分散である。 この結果からも,σG2=σA2+σD2であることが確認できる。

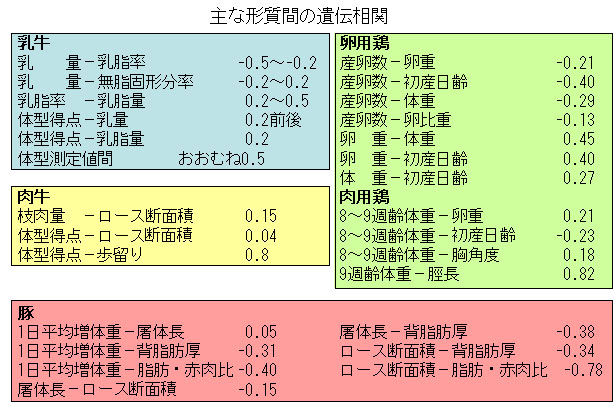

表現型相関と遺伝相関

これまで1つの形質のみを対象としてきたが,複数の形質を同時に取り扱うことも時には必要である。これらの形質は通常何らかの形で互いに関連性を持っており,他の形質とまったく独立である場合はほとんどない。

これまで1つの形質のみを対象としてきたが,複数の形質を同時に取り扱うことも時には必要である。これらの形質は通常何らかの形で互いに関連性を持っており,他の形質とまったく独立である場合はほとんどない。

たとえば,体長と体重を考えてみると,体長が長いものは当然体重が重いことが期待され,また逆に体重の重い個体は体長も長いことが予想される。このような表現型値間の相関を表(現)型相関 phenotypic correlation という。

表現型相関がどのような原因によってもたらされるかは形質によって異なるが,大別すれば,

- 遺伝的要因

- 環境要因

に分けられる。

育種学の見地から重要なのは遺伝相関である。遺伝相関が正で,かつ高ければ,一方の形質を用いて他方の形質を改良することも可能であるが,逆にその相関が負であれば,両形質を同時に改良することは不可能である。

形質間に遺伝相関が生じる原因としては

- 遺伝子の多面作用 (pleiotropy) - 同じ遺伝子または遺伝子群が2つの形質に関与している場合

- 強い連関 - 2形質のそれぞれを支配している遺伝子が同一の染色体にある場合

- このほか,一方の形質の変化が生理的な必然性を持って他方の形質に影響を及ぼすとき

10-2.選抜と選抜反応

選抜 selection とは,交配に用いる個体をその能力によって選び,望ましくない個体を淘汰することである。

選抜 selection とは,交配に用いる個体をその能力によって選び,望ましくない個体を淘汰することである。

選抜による集団の遺伝的特性の変化は,遺伝子頻度の変化によってもたらされる。

しかし,量的形質では個々の遺伝子を把握することは不可能であるので,その変化は平均値,分散または遺伝率などのような種々のパラメータによって測定される。

選抜の効果を示す最も基本的な変化は集団平均値の変化である。

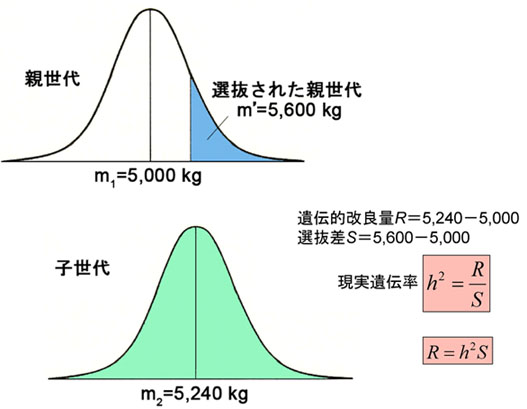

この変化は,選抜反応R (selection response,または遺伝的改良量 genetic gain,⊿G)で表される。 これは,選抜された親から生れた子世代の平均と選抜前の親世代の平均との差である。

親世代における選抜前の平均値と選抜後の平均値との差は選抜差S (selection differential) と呼ばれる。

右図には乳牛の乳量の分布を示してある。この集団の乳量の平均はm1で5,000㎏である。そこで,図の青色の部分の個体を抜き出して(切断型選抜という),次の世代の親とした。

選抜を受けた個体の乳量の平均はm´で 5,600㎏であった。このようにして,次の世代を生産させ,その雌の個体が分娩した後の乳量を測定したところ,m2は5,240㎏であった。

この結果は,子世代の乳量が親世代の乳量より240㎏(5,240㎏-5,000㎏)優れたということである。

選ばれた雌の個体の平均乳量は 5,600㎏ であったから,集団平均より600㎏優れた個体群を選んで次の親にしたのに,次世代の平均の増加分は240㎏にとどまったということになる。

ここで,240㎏/600㎏ = 0.4を求めれば,これが遺伝率(実現遺伝率,realized heritability)なのである。 選抜された親の群の育種価は,その表現型値に遺伝率を乗じれば求められる。これは当然子世代の育種価に等しい。すなわち,R=h2Sとなる。

10-3.選抜方法とその正確度

右の表をモデルとして,種々の選抜方法について紹介する。

- 個体選抜

これは,個体自身の記録を選抜基準として用いる方法。選抜割合を仮に1/3とすれば,個体選抜では右表のc, f, l, o, q, rの6頭の子豚が選抜される。 - 家系選抜

それぞれの家系の平均値の最もよいものを選抜する方法。右表の例では,母豚BとFの家系に属するd, e, f, p, q, r が選抜される。 - 家系内選抜

それぞれの家系の中で最も優れているものを選ぶ方法。右表の例ではc, f, i, l, o, rが選抜される。 - 組み合わせ選抜

個体記録と家系平均の両者にそれぞれ適当な重み付けをして選抜する方法。右表の例では,たとえばc, f, o, p, q, rが選抜される。

実際にどの個体が選抜されるかは,遺伝率の大きさによっても異なる。

家系選抜では家系平均値に選抜対象となる個体の記録が含まれていたが,時には選抜対象個体の記録が得られないことがある。

たとえば,雄の産乳または産卵能力などである。

そのような場合,雄のきょうだいまたは子の記録を利用して選抜が行われる。それぞれきょうだい検定 sib test または後代検定 progeny test という。

たとえば,右表のモデルでは,家系BおよびFに属する別の子豚を選抜するのがきょうだい検定である。

一方,後代検定では父親No.3 が選抜されることになる。

選抜の正確度

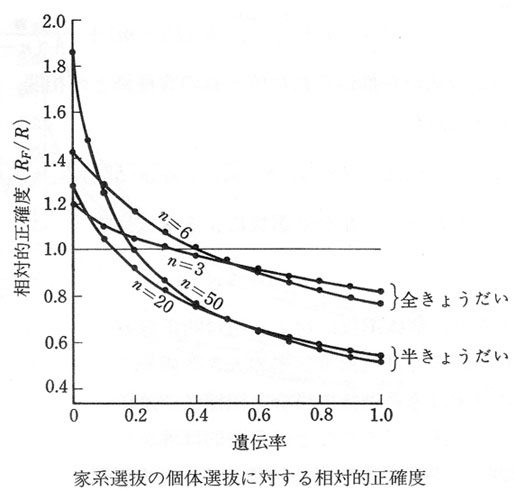

遺伝率が低い場合には,家系選抜が個体選抜より有利であるが,遺伝率がある程度以上高くなると,きょうだいの数をどのように増加させても,家系選抜の効果は個体選抜より劣るようになる(右図)。

家系内選抜が個体選抜より有利な例としては,ブタの離乳時体重の選抜がある。 離乳時体重の変異の大部分は母体効果によっており,その効果は同一母豚からの子では共通している。

したがって,家系内選抜を行うことによって,母体効果による非遺伝的な影響のかなりの部分を除くことができる。

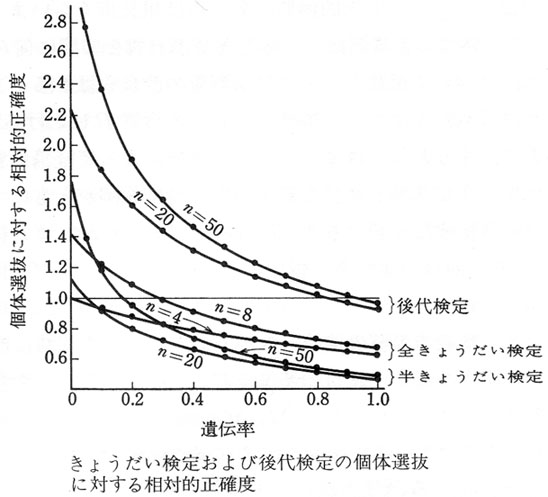

遺伝率が0.3より大きい場合には,半きょうだいの数をかなり多くしても,全きょうだいの4-5頭から得られる正確度よりも劣っている(下図)。

一般に,遺伝率が0.2-0.3以上の時には全きょうだいを用いたほうがよい。

種雄畜はかなり多数の子を残すので,それらの子の記録を用いる後代検定は種雄畜の育種価の推定に重要な役割を果たしており,とくに乳牛などのように人工授精が広く普及している家畜では,その効果が大きい(下図)。

10-4.複数の形質に関する選抜法

家畜の経済形質は多くの場合,単一の形質によってではなく,複数の形質の良否によって総合的に判断される。

ブタの場合でいえば,増体速度だけではなく,飼料効率,皮下脂肪厚などがその価値に関与する。この様な複数の形質について遺伝的改良を図ろうとする場合の選抜法を考えてみよう。いくつかの形質を同時に改良する場合として,次の3つの方法がある。

- 順繰り選抜法 (tandem selection)

ひとつの形質について,まず選抜を行って改良し,満足できる水準に達したら,その群に対して,2番目の形質を選抜改良し,それが終われば,第3番目に移るというように1形質ずつ改良していく方法。 - 独立淘汰水準法 (independent culling level)

各形質について,それぞれ選抜基準(淘汰水準)を決め,そのすべての基準に合格した個体を選び出して,次代の親とする方法。 - 指数選抜法 (index selection)

各形質の経済的重要度から,それぞれの重み付けの値を決め,それらに対応する形質との積を求めて合計したものが指数値である。そして,指数値の高いものを選び出す方法。

以上の3つの選抜方法の効率の比較では,指数選抜法が最もよく,ついで,独立淘汰選抜法であり,最も効率が悪いのが順繰り選抜法であることが明かとされている。

最近においては,どの家畜においても,指数選抜法による選抜が実施されている。ただし,形質数が多いと効率が悪くなり,通常4~5形質以下で用いられる。

3形質以上の例を以下に示す。

○乳牛の乳量(X1),乳脂率(X2),無脂固形分(X3)に関するもの。

I=0.02285X1+20.193X2+6.0659X3

X1,X2,X3は種雄牛の後代検定における成績である。この値のもっとも高い種雄牛を選抜する。

○豚の1日平均増体量g(X1),背脂肪の厚さ㎝(X2),同腹豚2頭のロース断面積の平均値㎝2(X3),同じくハムの割合の平均値%(X4)に関するもの。

I=0.012X1-5.184X2+0.276X3+0.400X4

この式では背脂肪の厚さが(-)に重み付けられている。

○卵養鶏の卵重(X1),体重(X2),初産日齢(X3),産卵率(X4)に関するもの,

I=1.8922X1-0.0260X2-0.2547X3+1.0091X4

ここでは体重が小さく,初産日齢が早いものが有利である。

| 最初に戻る |

| メニューのページへ戻る |

February 28, 2020