12.交配の方法

| このページの内容 |

家畜育種においては,まず育種目標を設定し,その目標を達成するために選抜を行うことになる。

- 選抜の目的が優良な遺伝子の頻度を集団内で高めていくことにあるとすると,

- 交配の目的は遺伝子型の優れた能力の高い家畜を作り出すことにある。

1世代の選抜によって育種目標を達成することはできないので,交配と選抜を繰り返しながら,数世代をかけながら育種目標に近づいていく。

家畜の交配法 mating system を大きく分けると,

- 無作為交配 random mating

集団中の雌雄の数が等しい確率で交配の機会をもつ - 作為交配 non-random mating

雌雄の遺伝的血縁関係を考慮して計画的に行う交配

となる。

| 無作為交配選抜の効果を判定するには,環境効果を判断しなければならない。そのような目的には,集団内の遺伝子頻度を変えないように,集団内で全く無作為の交配を行い,その集団の能力の年ごとの推移をみておけばよい。このような無作為交配対照集団の作成と維持がアメリカとカナダにおいて卵用鶏と肉用鶏でなされ,選抜の効果の判定が行われている。 |

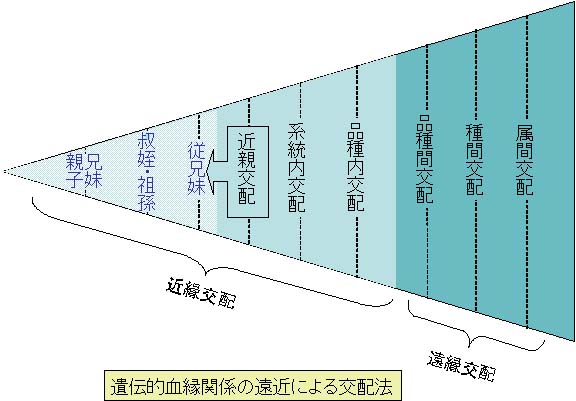

また,両親の遺伝的血縁関係の程度によって,

また,両親の遺伝的血縁関係の程度によって,

- 遠縁交配

品種以上遠いもの同士の交配 - 近縁交配

同じ品種内,またはさらに近縁関係にあるもの同士の交配

12-1.遠縁交配

遠縁交配は分類上品種間より以上遠いものの間での交配で,

- 甚だしく異なるものの長所を現有の家畜に与えたり,

- 両方のもっている長所を合わせてもたせたい場合,

すなわち特定形質の付与,あるいは両親のいずれよりも優った雑種強勢を期待した場合に採用されることが多い。

12-1-1.属間交配

属を異にするものの間での交配で,特定の目標のある場合のほか実用的なものは少ない。F1は雌雄共に不妊のこともあり,またどちらか一方(哺乳類では雄,鳥類では雌)のみ不妊のこともある。

少数の実用に供されている(た)ものをあげると,

- 牛で欧州牛(Bos taurus)とアメリカ野牛(Bison americanus)のF1がある。

このF1はアメリカで作られ,キャタロ cattalo と呼んで利用されたことがある。ダニ熱に強い免疫性が得られる。F1の雌は生殖可能で,雄は繁殖力が無い。なお,牛と水牛のF1は生じない。 - アヒルとバリケンのF1でドバン(土蕃)と呼ばれ,早熟・早肥で肉用として有用で,台湾で利用されている。

F1は雌雄共に生殖不能である。生殖細胞の形成が行われないことが知られている。

12-1-2.種間交配

同じ属に入るが種を異にするものの間の交配で,これはまた特定の形質を付与したい場合に行う。

おもに特殊な疾病や不良環境に対する抵抗性の付与のために採られている。これもあまり行われるものではないが属間交配よりも多い。

やはり,F1は雌雄共に不妊の場合と,どちらか一方(哺乳類では雄,鳥類では雌)のみ不妊の場合と両者とも生殖可能の場合とがあり,属間交配に比べて後二者が多い。

- 有名なのは,馬(Equus caballus)×ロバ(Equus asinus)のF1のうち雌馬×雄ロバのF1はラ(またはラバ) mule と呼ばれ,西アジア,北東アフリカでは数千年前から賞用されている。

力が強く,持久力に富み,体質強健で粗放な管理に堪えるもので,飼養費は馬の75%でよいと言われる。普通,雌雄共に不妊であるが,雌はまれに生殖可能である。 - この逆の組合せは雌ロ(ロバ)×雄馬のF1はケッテイ hinny と呼ぶが,これは力も弱く怠惰で実用にならない。なぜ,このように正逆交配で表現型が異なるのか興味深い問題である。

- また,馬×シマウマ(Equus zebra)のF1をゼブロイド zebroid という。 抗病性があるので東アフリカで実用に供されている。

- 豚×猪は種間交配といえないくらいに非常に近縁のもので染色体の核型は全く等しく,F1は雌雄共に生殖可能である。

F1は肉質もよく粗飼料の利用性に富み,粗食に耐えるので一部で実用に供されている。

12-1-3.品種間交配

単に交雑ともいわれ,同じ種に属し品種を異にするものの間での交配で,遠縁交配の中で最も普通に行われる。

これは現有の品種になく,他の品種のもっている特定の形質を取り入れたい場合に,また2つ以上の品種のもつ別々の長所を有する新しい品種を作る場合などに用いられる。

たとえば,Thoroughbredは英国土産馬と Arab との交雑に始まるものであり,Corriedaleは Merino とレスター(Leichester)やリンカーン(Lincoln),ロムニー・マーシュ を交雑してできたものである。

交雑によってできた子を交雑種または雑種(crossbred, hybrid)という。雑種強勢の利用もある。

| <種間雑種,属間雑種にみられる生殖不能の原因> |

F1が生産されない理由両親の性行動,体形,生殖器系の不一致のほかに,

|

F1が生まれたも,生殖不能の理由

|

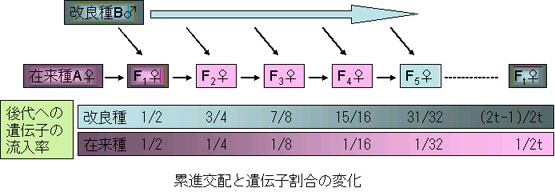

12-1-4.累進交配

未改良の土着の品種を,優れた能力をもつ近代的品種を利用して改良する場合や,また現在所有している品種より,他の品種が望ましいが,経済的理由などから,これを一挙に取り替えれない場合などに,累進交配法が採用される。

未改良の土着の品種を,優れた能力をもつ近代的品種を利用して改良する場合や,また現在所有している品種より,他の品種が望ましいが,経済的理由などから,これを一挙に取り替えれない場合などに,累進交配法が採用される。

これは望ましい品種の雄をもって,改良しようとする家畜群に数代重ねて交配を続け,その品種に近づけるという方法である。

血液百分率的に考えれば,1回雑種は 1/2(50%),2回雑種は3/4(75%),3回雑種は7/8(87.5%),4回雑種は15/16(93.75%),5回雑種は31/32(96.88%)になる。

12-2.近縁交配

12-2-1.純粋交配

これは同じ品種内ないし内種内での交配をいい,家畜はその品種ないし内種として特有の遺伝的な形態的特徴や能力をもっている。この交配法はその特有の形質を保持しつつ,しかも向上を期待するもので,古くから行われてきた最も普通の交配法である。

12-2-2.系統交配

同一品種内でも血縁関係にある系統内での交配。

雌雄にかかわらず,非常に優秀な個体が見つかった場合に,この個体の遺伝子をなるべく高い頻度でもち,共通の特徴をもつような近縁の個体群を作る目的で,その個体ならびにその子孫同士を計画的に交配していく方法が系統交配である。

系統名には乳用牛,肉用牛では基礎になった種畜名が用いられる。この交配は必然的に近親交配を伴う。

家畜の場合,系統と呼ばれるためには,一応の尺度として集団内の平均血縁係数20~25%程度,平均近交係数10~13%を有するものと考えられている。

12-2-3.近親交配

同じ系統の中でも,とくに近縁にあるもの同士,すなわち,親子,きょうだい,いとこ,叔姪,祖孫間の交配をいう。

多くの遺伝子座について,優良な遺伝子をホモ化して,優れた形質を固定した個体を作り出すうえで近親交配は重要である。

優良遺伝子をホモでもつ個体はその子畜へ優良遺伝子を確実に伝えると考えられるからで,これにより,どのような雌と交配しても子畜の特定の形質が極めて斉一になるような個体が優秀な種畜と考えられる。

近親交配は,遺伝形質を固定する場合に優れた交配方法であるが,他方,不良な形質(奇形,致死,半致死遺伝子)についても同時に遺伝的に固定してしまう。

また,近親交配の継続に伴って経済能力の低下を来たすことがある。

これを近交退化と呼んでいる。近交退化は遺伝子のホモ化の進展に伴うものであるから,近交度の尺度としての近交係数についてよく知っておく必要がある。

12-3.近交係数と血縁係数

| 血縁関係と近親交配に関する詳細についてはこちら |

- 近親交配を継続することによって,対立遺伝子は次第にホモ化してきて遺伝的に均一のものとなってくる。

- また,集団におけるそれぞれの個体は次第に遺伝的血縁関係が濃厚となり,遺伝子組成の似た個体が増加してくる。

以上のような関係の度合いを統計学的に検討した数値として,近交係数 coefficient of inbreeding と血縁係数 coefficient of relationship がある。

| 育種対象とする種畜が,どの程度の近交係数,血縁係数を保留しているかが判明すれば交配を行う場合の種畜の選び方,淘汰の程度を決定する上で参考となる。 |

12-3-1.近交係数

最も広く使われるものとしてWright(1922)の近交係数がある。

これは同じ祖先の個体から由来した共通の遺伝子が存在する程度を示すものであって,子はそれぞれの両親のおのおのの遺伝子の半分ずつを受け取るという事実に基づいて算出される。

Wrightの近交係数(FX)は次式で求められる。

ただし,

- FXはXという個体の近交係数

- FAは父系と母系の祖先に共通に存在する個体をAとしたときのAの近交係数

- nは共通祖先AよりXの父に至る世代数

- n’はAよりXの母に至る世代数

- ∑はすべての共通祖先について,父母を連絡するあらゆる経路を集計することを意味する。

12-3-2.血縁係数

近交係数によって,個体の近交の程度はわかるが,共通祖先をもつ2個体間の遺伝子型の相似度はわからない。Wright(1922)はこれを示すものとして血縁係数を考えた。Rという文字で示し,2個体X,Yの血縁係数RXYは次式によって求められる。

上式で分子にあたる部分のうち,

- FAはX,Yの共通祖先の近交係数

- nは共通祖先AよりXまでの世代数

- n’は共通祖先AよりYまでの世代数

分母にあたる部分のうち,

- FXはXの近交係数

- FYはYの近交係数

である。

例題12-1.下図のように,両親がいとこである場合の子の近交係数と血縁係数を計算する。

ただし,共通祖先であるEとFは近親交配によって生まれたものではないものとする。

ただし,共通祖先であるEとFは近親交配によって生まれたものではないものとする。

子Xから一方の親をとおり,共通の祖先を通って片方の親へ来る経路には

- ACEDB (強調文字が共通祖先)

- ACFDB (強調文字が共通祖先)

の経路があり,それぞれ5個体が数えられる。

したがって,子Xの近交係数は

(1/2)5+(1/2)5=1/16=0.062

すなわち,6.2%となる。

また,血縁係数は

(1/2)4+(1/2)4=1/8=0.125

すなわち,12.5%となる。

| まとめ |

| “ある個体の近交係数はその両親の血縁係数の1/2である。” |

| 血縁関係と近親交配に関する詳細についてはこちら |

12-4.近交退化

極度の近親交配を継続し近交度が増加してくると,生物としての適応性が著しく低下し,家畜の生産に影響が現れてくる。

下表は,近交係数10%増加あたりの各家畜における能力の低下を示したものである。

乳量,産子数,産卵数,孵化率など家畜の生産にとって重要な形質に影響があるので問題が大きい。

| 近交退化の原因 |

| 1.有害な劣性因子の集積-有益な遺伝子ばかりでなく,有害な劣性遺伝子も集積してくる。 2.ホモ性の極端な増加-動物が生存し,生産能力を発揮するためには最小限のヘテロ性が必要である。 3.ポリジーンによるアンバランス-ポリジーン相互の組み合わせによってバランスがとれている状態が近親交配によって変化する。 |

近交退化が第1にあげたような原因に基づくのであれば,有害な劣性遺伝子の淘汰によってその害を防ぐことが可能である。

しかし,第2,第3の原因に基づくのであれば,近交退化は近親交配の継続によって必然的に起こるのであって,これを防ぐためには家畜集団内に最小限度のヘテロ性を維持するか,あるいは育種過程の中にポリジーン相互の組み合わせのバランスを考慮するような手段をとらなければならない。

| 《交配法のまとめ》 |

<遠縁交配の家畜育種における意義>

<近縁交配の家畜育種における意義>

|

| 最初に戻る |

| メニューのページへ戻る |

February 03, 2020