家畜繁殖の人為的支配

| このページの内容 |

人工授精の普及とともに,精液の凍結保存方法が確立され,さらに胚移植のような複雑な技術開発の基礎となった。また,性判別された精子の利用が可能になってきたことである。

一方,胚移植技術は,開発当初には全て全身麻酔下で外科的に実施され,そのコストは US$ 3,000 であった。

その後,非外科的な技術が開発され,さらに胚の凍結技術が実用化され,凍結された胚が何時でも世界中の何処にでも輸送でき,発情周期に合わせて受胚牛に移植可能となった。

1. 人工授精

人工授精は動物分野における最初のバイオテクノロジーである。

人工授精は動物分野における最初のバイオテクノロジーである。

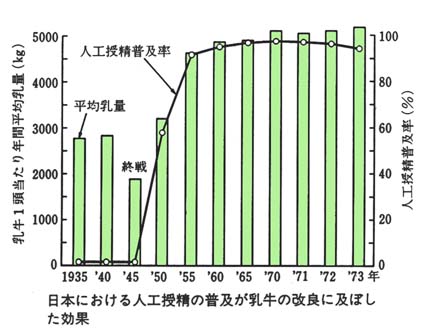

右図は,日本における人工授精の普及が乳牛の改良に及ぼした効果を示す。

( 1 )人工授精の効果

この技術は,

- 優秀な種雄畜の利用効率の増大( 遺伝的改良,致死遺伝子等の望ましくない遺伝子の排除など )

- 遺伝能力の早期判定

- 生殖器伝染病の蔓延防止

に大きな利点を持つ。

人工授精分野における最新の技術の一つは性判別精子の利用が可能になってきたことである。

( 2 )精液の採取

- 人工膣法

- 精管マッサージ法

- 電気刺激法

( 3 )精液ならびに精子の検査

- 肉眼的検査

精液量,色,臭気,pH,浸透圧など - 顕微鏡的検査

精子の活力と生存性( 精子生存指数 ),精子数,形態( 異常精子 )

( 4 )精液の希釈

射出精液中の精子を体外で長時間生存させ,受精能を維持させるためには,適当な物質の含まれた精液保存液で希釈する必要がある。

精液希釈 の目的は,

- 精液を増量し,多くの雌畜への授精を可能にする。

- 精子にブドウ糖など代謝可能な基質を供給する。

- 精子を低温ショックから護る。

- 乳酸の産生に伴う有害な pH の変動を緩衝する。

- 精子に適した浸透圧と電解質のバランスを維持する。

- 精液中に混入する細菌の増殖を抑制する。

- 精子に耐凍能を与えるためグリセリンなどを添加する。

( 5 )精液希釈液

- 卵黄系希釈液 ( 右図参照 )

- 牛乳系希釈液

( 6 )精液の保存

- 液状保存

- 凍結保存

( 7 )精液の注入( 授精 )

- 精液量と精子数

- ウシ:精液量 0.5 ml, 精子数 2,500 万( 授精器具:ストロー用精液注入器 )

- ブタ:50 – 70 ml,50 億

- ウマ:20 – 25 ml,10 – 15 億

- ヒツジ・ヤギ:0.2 – 0.5 ml,1 億以上

- 授精方法 牛の人工授精について述べる。

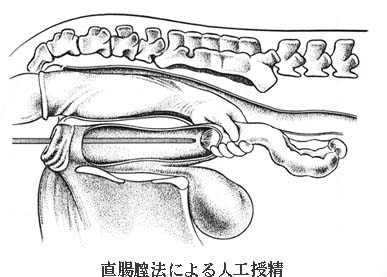

- 直腸膣法

- 注入器を膣内に挿入し,もう一方の手を直腸内に挿入して子宮頚を把握する。

- 直腸内の手で注入器先端を子宮頚管内に誘導し,

- 注入器先端が頚管深部に達したところで精液を静かに注入する。

- 頚管鉗子法

- 膣鏡で膣を開き,

- 頚管鉗子で子宮膣部をはさんで,頚管を引き寄せて保定し,

- ついで注入器先端を頚管内に挿入して精液を注入する。

- 直腸膣法

2. 胚移植

胚移植 embryo transfer ( ET ) の利点は,

- 優良雌牛から多くの後代が得られる。

- 卵巣吸引法と体外受精法(IVF)により,多排卵反応が良くない牛 ( 妊娠中であっても ) からも後代が得られる。

- どこでも新たな品種の胚を移植でき,他品種の産子を得ることができる。

などである。

- また,この技術の利用により,今後いろいろな 胚の体外操作や遺伝子工学的手法 の導入が可能となる。

- 最近の胚移植では凍結胚の利用率も高い。

凍結方法の 1 例は,以下のとおりである ( 右図参照 ) :

- ウシ胎児血清ならびにグリセリン ( 10% ) を添加したダルベッコのリン酸緩衝液内に胚を移す。

- 胚を 0.25 ml 容のプラスチックストローに充填する。

- 胚の入ったストローを -7℃ まで約 0.5/min で冷却する。

- -7℃ で 5 分間保持し,植氷 ( 氷の結晶を強制的に形成させる) 操作をする。

- さらに 10 分間保持して氷晶の形成を促した後,

- -30℃ まで 0.3/min で冷却して,液体窒素に浸漬する。

凍結胚の融解は,

凍結胚の融解は,

- 空気中に 15 秒間保持してから,

- 37℃ の温湯につけて融解し,

- グリセリンを含まない新鮮培地に移す。

胚を海外へ送る場合( または,感染菌の存在が疑われるような場合 )には,病原菌除去の目的でトリプシン溶液で胚を( 実際は透明帯表面を ) 10 回洗浄する方法が推奨されている。

3. 体外受精

屠場卵巣から得られる卵母細胞

屠場で得られた直径 2 – 6 mm の卵胞から吸引または切開して回収された卵母細胞は体外成熟させ,また体外受精させることが可能である。

屠場で得られた直径 2 – 6 mm の卵胞から吸引または切開して回収された卵母細胞は体外成熟させ,また体外受精させることが可能である。

通常, 1 頭のウシ卵巣から少なくとも 10 個の卵母細胞が得られる。

したがって,100 頭の雌ウシを屠殺すれば,少なくとも 1,000 個の卵母細胞を利用することができる。

屠殺後きるだけ速やかに卵胞から卵母細胞を吸引すべきであるが,ウシでは卵巣を数時間室温 ( 25℃ でリン酸緩衝液中 )に保存しても,卵母細胞の発育性に影響はないとの報告もある。

体外受精へのウシ卵母細胞の利用

屠殺されたウシから得られた安価な卵母細胞を用いて,通常体外受精( IVF )の研究が行われている。

この分野の研究では,

- 卵母細胞の体外成熟

- 精子の受精能獲得誘起

- 体外受精ならびに十分に機能的な胚盤胞に発育させ得る培養技術

などが検討されている。

技術がさらに効率良くなれば ( コスト的にも ),優秀な牛群を持つ地域の屠殺雌から得られる卵母細胞は,極めて能力の高い種雄牛の精液を用いて体外受精し利用できる。

受精後数日で胚盤胞に発育した卵は,その地域 ( 国 ) を問わず世界的な規模で新しい遺伝子の導入のために利用することができる。

現在の培養条件では,良質の卵母細胞の少なくとも 90% が成熟し,これらの 85% が受精して 2 細胞期胚となり,約 40 – 50% が形態的に正常な胚盤胞を形成する。

後述する成熟雌牛から卵母細胞の生体内吸引法と組み合わせると, 1 頭週当たり 10 個の卵母細胞が採取され,そして約 3 個の胚盤胞が発育し,移植後に 1 – 2 頭の妊娠例が得られる計算となる。

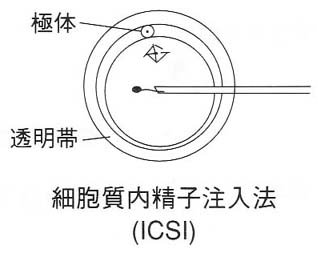

体外受精以外の方法として,卵母細胞に精子を顕微注入する方法もある。この方法は,顕微授精 のひとつで 細胞質内精子注入法 intracytoplasmic sperm injection, ICSI 《イクシー》 技術と呼ばれる ( 右図 ) 。

ウシで,体内受精,通常の体外受精と顕微注入法を比較した結果,これらの方法間で受精率は変わらず,しかも顕微注入された精子は人工授精後では受胎率が低いか運動精子がほとんど見られない場合でも受精に至った例がある。

生体雌牛から得られる卵母細胞

超音波診断装置と超音波プローブの開発によってヒト体外受精で用いられている方法と同様に,卵巣の卵胞から卵母細胞を非外科的に直接吸引採取することができる。

超音波診断装置と超音波プローブの開発によってヒト体外受精で用いられている方法と同様に,卵巣の卵胞から卵母細胞を非外科的に直接吸引採取することができる。

卵胞と細針先端を確認するために解像度の高い超音波装置と,術者が簡単に操作できる真空ポンプシステムを利用することにより,卵母細胞の回収率を高めることができる。

- 片方の手で直腸を介し卵巣を膣壁付近に保持し,超音波プローブにより卵巣を視覚的にとらえながら,

- 細針を膣壁を貫通させて腹腔内に挿入する。

- 卵巣を回転させ,細針で穿刺できる位置に卵胞を向け,卵胞液とともに卵母細胞を吸引する。

この方法により週単位で同一個体を繰り返し利用することができ,また多排卵処理できない牛や妊娠牛も利用できる。

また,遺伝的に優れた雌牛から得た卵母細胞に,遺伝的に優れた種雄牛の精子で体外受精させることによって,雌雄両方からの遺伝的改良が期待される。

子ウシの多排卵処理 superovulation of calves

この方法により,家畜の世代間隔はさらに短縮する。約 4 ヵ月齢の子牛から生産された胚を,成熟した受胚牛に移植して産子が得られている。

最近の研究では,性成熟前の雌ウシの卵巣から吸引された卵母細胞は,体外培養により成熟し,受精後に発育することが報告されている。

4. 胚の顕微操作または遺伝子操作

胚の分断 splitting of embryos

胚の分断は家畜における妊娠に要するコストを低減し,遺伝的に優良と考えられる胚から多くの産子を得るために開発された方法の 1 つである( 人為的に双子や多数子を作出する技術である )。

約 50% の妊娠率が達成されているので,分断した 100 個の胚から約 100 頭の産子が得られることになる。

凍結分断胚ではさらに生存性の低下があり,また農家では胚の分断に適した施設等がないため,この技術はそれほど普及していない。

胚の性判別 sexing of embryos

これは Y 染色体に特有の DNA 配列,またはその他の雌雄間に見られる DNA の差異を, PCR ( polymerase chain reaction ) によって増幅して,判定する。

これは Y 染色体に特有の DNA 配列,またはその他の雌雄間に見られる DNA の差異を, PCR ( polymerase chain reaction ) によって増幅して,判定する。

少数の割球由来の極めて微量な DNA でも,性判別の精度は 100% に近く,性判別に供した約 90% の胚が良好な状態で判別できる。

胚への損傷を最小限に抑えることができれば,バイオプシー後の胚を移植や,凍結保存,または胚細胞を利用したクローン家畜生産に利用できる。

クローン家畜作成

当初は,胚から採取した割球を,除核した卵母細胞に挿入することによってクローン家畜が作製された。生体胚の割球は体外受精胚のそれより若干高いクローニング成功率を示す。

Dolly 以降,体細胞を用いたクローニングが盛んに研究されている。最近,効率よく融合胚を作成することが可能となってきたが,1 – 6% とクローン作成効率は極めて低いので,胚の培養技術とともに作成効率を高める工夫が必要である。

| 関連のページ |

| ヒト胚性幹細胞の培養についてはこちら |

| 胚性幹細胞を用いた遺伝子組み換え動物の作出 |

| 体細胞を用いたクローン動物の作出 |

内細胞塊細胞と ES 細胞

これらの細胞は桑実胚または胚盤胞に注入して,キメラ作成に利用されている。他の動物種で胚性幹細胞に関する報告はあるが,良く用いられているのはマウスの特定の系統に限られている。

一個の胚から得たドナー細胞を他の胚に混入してキメラが作成され,注入された細胞が生殖系列に入れば,その細胞由来の形質が遺伝する。

除核した卵母細胞に内細胞塊細胞を直接注入することによって,遺伝的素質が同一の個体を作成できることがウサギで示されている。しかし,除核した卵母細胞を用いずに胚の発生を開始できるような人工的な環境を利用できるようになるために,今後さらに研究が必要である。

| ES 細胞についてはこちら |

遺伝子操作

主に 2 つの遺伝子操作法がある。これらはいずれも胚を用いる。

- 外来 DNA を生殖系列に導入して,形質転換動物を作成する。

- 本来存在している染色体上の遺伝子座位で組換えを起こさせて,標的遺伝子を導入する( 標的遺伝子組換え技術,gene targeting )。

胚発生の初期に外来 DNA を導入することによって,生殖系列を含む注入個体全体にその作用が発現することがある。しかし,優良な遺伝子による遺伝子導入は極めて発現率が少ない。

胚に注入しても,顕微注入の際や培養の過程で導入された遺伝子が消滅してしまうためである。

形質転換動物にまで発育する注入接合子の割合は約 2 – 3% と低い。

外来遺伝子を導入する方法は,

- マイクロ・インジェクション法: これは,一方の前核に単離した DNA を多数のコピーを注入する方法である。

染色体への導入は特定の場所にではなく,複数の部位の場合もあり,導入されるコピー数も非常にばらつきが多い。 しかも,導入されたとしても,その機能が必ず発現するとは限らない。遺伝子型がヘテロ同士の交配により,ホモ型へ組換えることが可能である。胚移植の前に発現がモニターできる遺伝子マーカーを用いるなど工夫されている。 - レトロウイルス・ベクター retrovirus vector 法( レトロウイルス感染法 ): レトロウイルスはほとんどんの脊椎動物に感染し,導入した外来遺伝子のみを発現させることができる。しかし,病原性を持つのでこれを改変して利用する必要がある。

- マウスにおいて精子も ベクター vector として利用できることが報告されている ( 精子による外来遺伝子の導入 )。 これは,目的とする遺伝子を精子細胞膜に直接結合させた後,体外受精させ外来遺伝子を導入する方法である。しかし,今のところ導入できた遺伝子が限られている。

家畜において ES 細胞が樹立されていれば,ES 細胞による遺伝子導入が可能である。

今後の応用

- 多排卵処理技術と胚の凍結保存技術を利用すると生殖細胞の世界的な規模での流通が可能となる。

- 性判別された精子による体外受精による個体生産のもたらす影響も大きい。

- 配偶子,接合子ならびに胚の体外操作が可能となり,胚の初期発生に関する研究や初期発生に関わる遺伝子の研究が推進する。

- 遺伝子を追加したり,特定の作用を抑制することも可能となる。

- 遺伝的な疾病を研究するために,そのモデルなる動物も作成され,遺伝子治療の分野で活用される。

- さらに,人類の健康に重要なタンパク質を生産する遺伝子を家畜に導入し,たとえば乳腺でのみ発現させるという応用もある。

- また,臓器の異種移植の可能性もある。[ 異種移植についてはこちら ]

この原稿(初版)を準備中に以下のようなニュースが asahi.com に記事が掲載された( 2003 年 5 月 2 日 )。

| 米仏チーム、ES細胞から卵子 マウスで成功 |

| あらゆる臓器や組織に育つ能力を秘めた胚(はい)性幹細胞(ES細胞)から卵子を作るマウス実験に,米仏の研究チームが成功し,2日発行の米科学誌サイエンスに発表する。ES細胞から卵子ができたのは初めて。不妊治療などの基礎研究に役立つ一方で,人間への応用をめぐっては倫理的な議論を呼びそうだ。 |

| 最初に戻る |

| メニューのページへ戻る |

February 03, 2020