妊娠と分娩

| このページの内容 |

妊娠

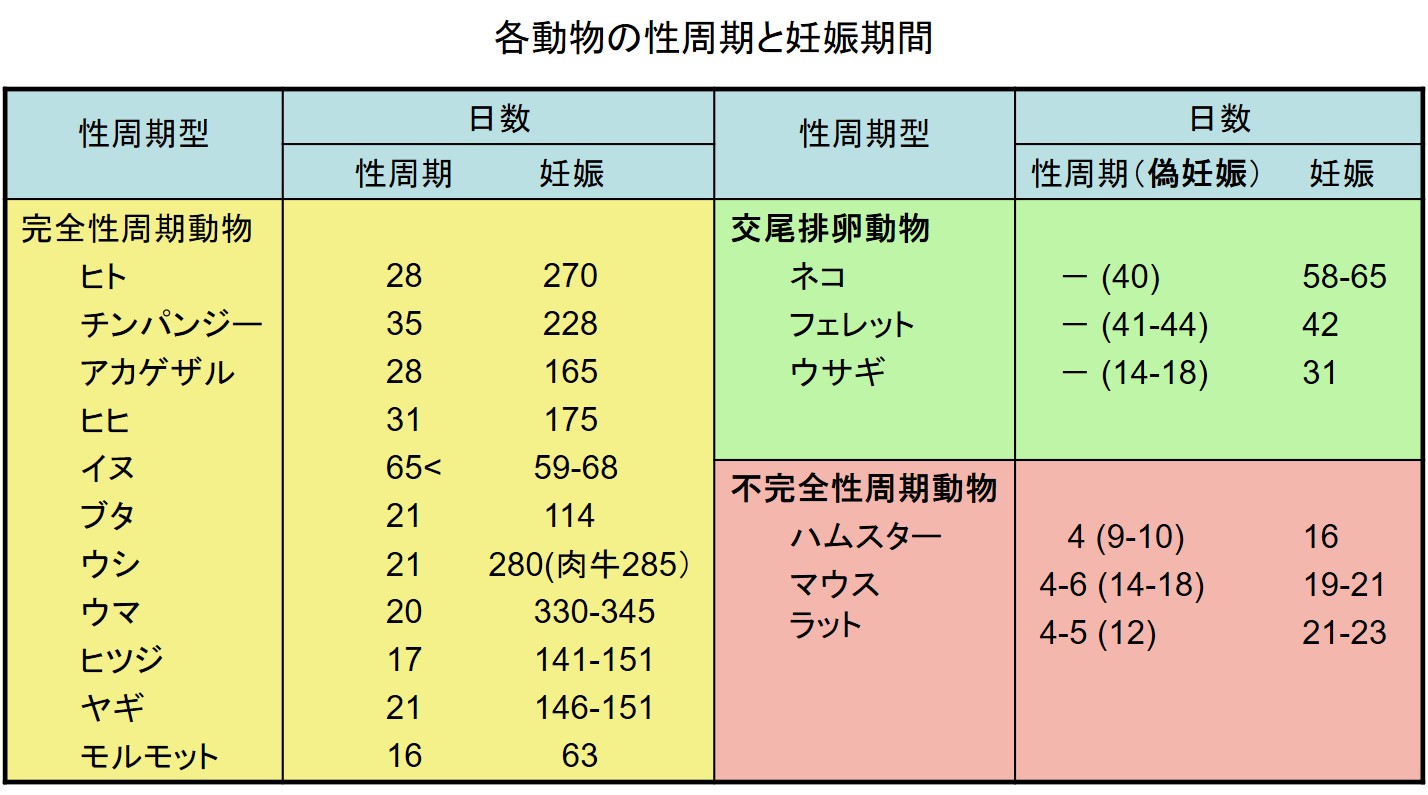

1. 妊娠期間 gestation period

卵が受精して子宮腔内で発育可能な状態になったことを 受胎 conception といい,受胎から分娩に至るまでの期間を 妊娠期間 と定義される。

しかし,一般的には最終の交配日または人工授精をした日から計算して,利用している。

妊娠期間は動物種や品種によりほぼ決まっているが,母体,胎子,外的環境などの影響を受けて多少変化する。一般に,

- ウシで 280 日( 乳用牛280日,肉用牛 285 日 )

- ウマで 330-345 日

- ブタで 114 日

- ヒツジで 約150 日

- ヤギで 約150 日

とされている。

2. 妊娠の母体認識-妊娠の成立のシグナルと母体の認識

妊娠後間もなく起こる変化は,発情黄体が退行せず,黄体の寿命が延長することである。この現象はすべての動物種で,胚の着床前に起こる。

受胎産物 conceptus から発信された特定のシグナルが母体に受信され,黄体の退行や機能維持の機構に変化が生ずる。

妊娠黄体として機能するためには,黄体退行に働く プロスタグランジンF2a ( PGF2a ) の合成・放出の抑止や,PGF2a の黄体退行作用を上回る黄体刺激作用が働くなどの機構が多くの動物で推定されている。それらの機序は動物種によって異なる。

3. 妊娠の維持

a. 妊娠維持のホルモン

妊娠の維持に最も重要なホルモンは プロジェステロン である( エストロジェン の協力作用が必要 )。

プロジェステロンはエストロジェンが作用して充血した子宮内膜に働いて着床性増殖を起こし,胚の着床後は胚子の成長に対応した子宮の発育を示す。

妊娠中は,高濃度のプロジェステロンによって子宮筋の オキシトシン 等に対する感受性が低下し,収縮は抑制されるため,胚子は排出されることなく成長を続ける。

さらに,プロジェステロンは低濃度のエストロジェンと協力して,子宮内環境を胚や胚子の発育に適した状態に保つ。

また,プロジェステロンは妊娠中の免疫抑制反応にも関与していると考えられている。

b. 妊娠維持に対する卵巣および下垂体の必要性

これについては動物種や妊娠の時期によって異なる。すなわち,妊娠初期にはほとんど全ての動物で卵巣や下垂体が必要であるが,妊娠の時期が進むと卵巣や下垂体を摘出しても妊娠が維持される動物が多くなる。

ウマ,ヒト,サルでは着床の頃から分泌される胎盤由来の ゴナドトロピン ( 性腺刺激ホルモン ) が,またヒツジ,マウス,ラットでは 胎盤性ラクトジェン が下垂体性の性腺刺激ホルモンに代わって黄体を刺激するようになる。

ヒツジ,ヒトでは,妊娠が進と胎盤から直接大量のプロジェステロンが分泌されるようになり,卵巣を摘出しても妊娠は中断することなく維持される。

一方,ブタ,ヤギでは,妊娠の全期間にわたって下垂体と卵巣の存在が必要である。このうちヤギでは,胎盤から胎盤性ラクトジェンが分泌されるが,分泌量は少量で下垂体や黄体を除去したとき妊娠が維持できるほどではない。

c. 妊娠黄体の機能維持

妊娠中の黄体は黄体刺激ホルモン群の作用を受けて機能を維持する。

妊娠中の黄体は黄体刺激ホルモン群の作用を受けて機能を維持する。

黄体刺激ホルモン群の構成は動物種によって,あるいは妊娠の時期によって異なる。たとえば,ブタでは妊娠前半には LH が,妊娠 70 日以降ではプロラクチンが主な黄体刺激ホルモンとなる。

また,ヤギおよびヒツジでは,下垂体からの LH とプロラクチン,ならびに胎盤性ラクトジェンが刺激ホルモンとなる。

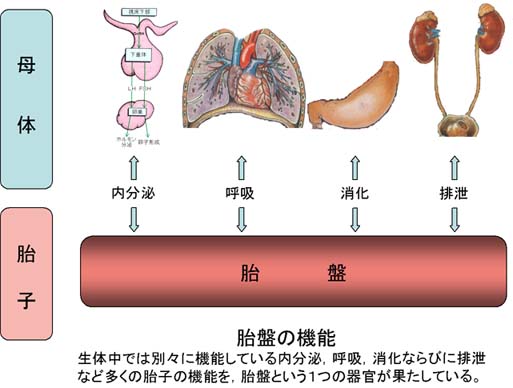

d. 胎盤におけるホルモン産生

胎盤で産生されるホルモンの種類は動物種によって異なるが,性腺刺激ホルモンが産生され,母体や胎子の血中や羊水中などに放出される。《ex,PMSG ( eCG ) ,hCG,mCG,PL,E》

4. 胎盤

胎盤 placenta は胚または胎子の組織が母体の子宮内膜組織と密接に付着あるいは癒合し,両者間の物質交換を行う器官である。 胎盤は絨毛膜の絨毛が子宮内膜に接する部分であって,

- 母体の子宮内膜に形成された部分を 母体胎盤 maternal placenta といい,

- 絨毛部分を 胎子胎盤 fetal placenta という。

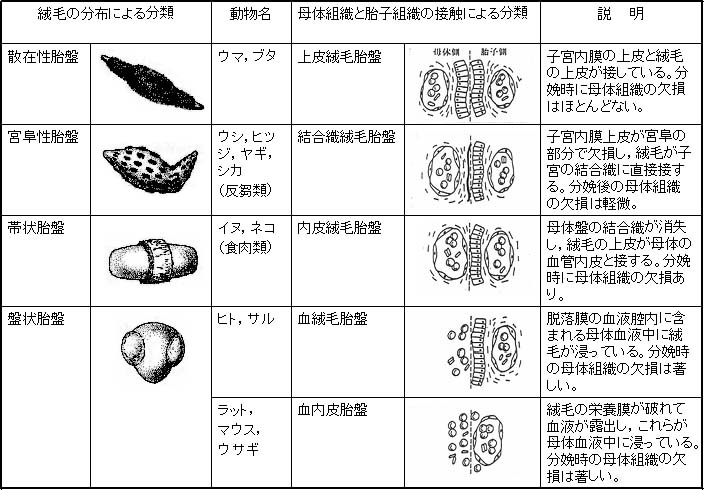

a. 絨毛の分布様式による分類

- 散在性胎盤 diffuse placenta

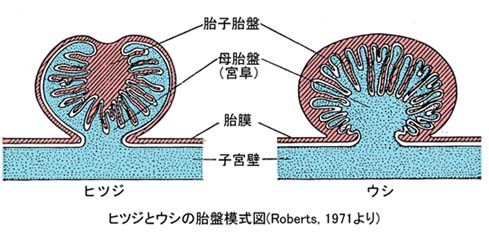

ウマやブタにみられるもので,絨毛が絨毛膜表面の全面に散在して発生し,子宮内膜の小窩内に進入している胎盤である。 - 宮阜性胎盤,または 多胎盤 cotyledonary placenta, multiple placenta

ウシ,ヒツジ,ヤギなどにみられるもので,宮阜( 子宮小丘 caruncle )に相対する絨毛膜表面に絨毛が発達して,絨毛叢(じゅうもうそう)(または胎盤葉丘という) cotyledon を形成し,この叢状の絨毛が宮阜に進入して両者が結合する。このように限局して多数形成されるので多胎盤とも呼ばれる。 - 帯状胎盤 zonary placenta

イヌ,ネコなどの食肉類にみられるもので,絨毛膜の中央部に帯状に一周して絨毛が発生し胎盤を形成する。また帯状胎盤の辺縁部では絨毛は母体の血管を破り血腫をつくり,緑色あるいは褐色を呈する。 - 盤状胎盤 discoidal placenta

ヒト,サル,ラット,マウスなどにみられるもので,絨毛ははじめ胎嚢の全面に現われるが,その後絨毛膜と接している母体子宮の一部が消失するために,絨毛が胎嚢の一部に限局するようになり,円盤状の胎盤を形成するものである。この様式は家畜にはみられない。

b. 絨毛膜と子宮内膜の組織の接触様式による胎盤の分類

- 上皮絨毛胎盤-ブタ,ウマ

- 結合織絨毛胎盤-ウシ,ヒツジ,ヤギ

- 内皮絨毛胎盤 -イヌ,ネコ

- 血絨毛胎盤 -ヒト,サル

- (血内皮絨毛胎盤-マウス,ラット,ウサギ)

に分類される。

| ヒトの胎児と母体組織との相互関係を示す模式図はこちら |

c. 胎膜の形成と機能

哺乳類における胎膜 fetal membrane は,以下の 4 種類からなっている:

哺乳類における胎膜 fetal membrane は,以下の 4 種類からなっている:

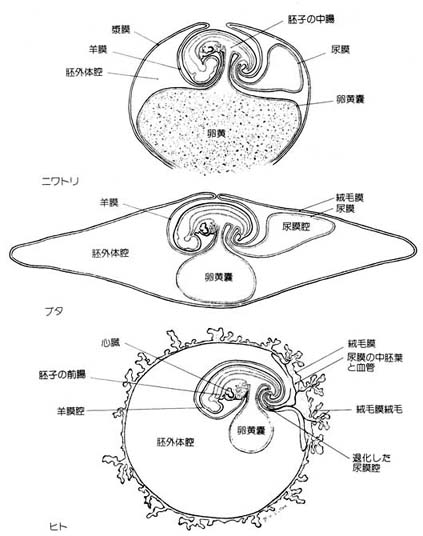

- 絨毛膜 chorion

これは栄養膜そのもので,胚盤胞が着床するにあたり,栄養膜に絨毛が生じたものである。漿膜 serosa とも呼ばれる。絨毛膜は胎子胎盤の主体となり,栄養の吸収,老廃物の排出,ガス交換という重要な役割を担うことになる。, - 羊膜 amnion

羊膜は胚結節周囲あるいは胚結節内でつくられる。 - 卵黄嚢 yolk sac

羊膜についで卵黄嚢が形成される。羊膜は直接胎子を被っており,胎子は羊膜液中に浮かんでいる。 - 尿膜 allantois

卵黄嚢の尾部から尿膜ができる。尿膜は絨毛膜の内側に接し,胎子の膀胱と尿索に連絡しており,内部に黄色の尿膜液を貯留している。

これら羊膜液や尿膜液は妊娠期間を通じて液中に胎子を浮遊させることによって,外部からの機械的衝撃から胎子を保護する役割が大きく,また分娩の時には破水して産道の潤滑にも役立つ。

絨毛膜と羊膜は外胚葉,卵黄嚢と尿膜は内胚葉であるとされ,これら全て中胚葉によって裏打ちされている。

| 胚体外膜の詳細についてはこちら |

5. 妊娠診断

妊娠に伴って,胎子の存在によるさまざまな妊娠徴候が現われる。これらの徴候を捕らえることによって 妊娠診断 pregnancy diagnosis が可能となる。できるだけ早期に,妊娠によって母体に起こる変化や胎子の存在に伴って現われる徴候を捕らえることが要求される。

<ウシの妊娠診断法>

- 発情の停止による non-return 法

- 直腸検査 rectal palpation 法

- 頚管粘液検査法

- その他の方法

- エストロジェン注射法

- プロジェステロン測定法

- 超音波画像診断法

6. 妊娠中におけるその他の現象

a. 妊娠期間の異常

- 妊娠中断

妊娠期間の短縮したものには流産 abortion や早産 premature birth がある。 - 長期在胎

妊娠期間には個体によって若干の長短はあるが,在胎期間が正常の範囲を著しく越えて延長した場合を 長期在胎 prolonged gestation という。ウシで 300日,ウマで 350日を越える場合をいう。

b. 妊娠中の発情

妊娠中は血中プロジェステロン濃度が高濃度に保たれるため,そのフィードバック作用により下垂体からの ゴナドトロピン 分泌は抑制されるので,発情も起こらないのが普通であるが,現実に妊娠中に発情をみることがある。

ウシでは妊娠初期の 3 ヵ月の間に 3 – 5% が発情を示す。ウマ,ブタでも稀に発情を示すものがあるが,ウシを含めて排卵するものはきわめて少ない。

c. 同期複妊娠と異期複妊娠

きわめて稀にではあるが,妊娠中の発情時に交配して受胎することがある。このようなものを 異期複妊娠 superfetation という。分娩は 2 回起こり,ウシ,ヒツジ,ウサギ,ラット,マウスでの例が報告されている。

一方,1 発情中に異なる雄と交配して,同時にそれぞれの子を妊娠することを 同期複妊娠 superfecundation という。

分娩

分娩が近づくと黄体が退行し,血中プロジェステロン濃度が低下する。一方,エストロジェン濃度は高くなり,このような内分泌学的な背景で,妊娠中抑制されていた子宮筋の運動が増大し,胎子娩出の準備態勢に入る。

すなわち,プロジェステロンの低下により,下垂体からの感受性が高まり,筋の収縮によるいわゆる陣痛が始まるようになる。

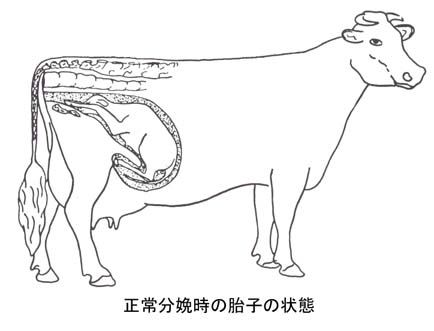

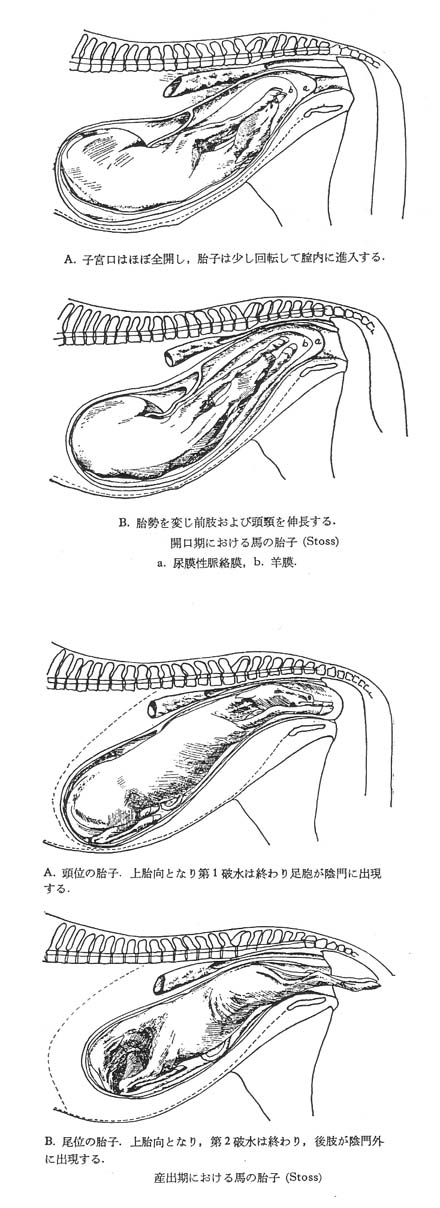

分娩の過程は第一期,第二期,第三期に分けられる。

- 第一期は分娩の第一関門である子宮頚管が十分に拡張される時期であり,

- 第二期は胎子の娩出される時期,

- 第三期は胎子が娩出されたのち,子宮内に留まっている胎膜が排出される時期である。

1. 分娩前徴

- 骨盤靭帯の弛緩

- 外陰部の充血,腫脹

- 子宮頚管の開口

- 乳房,乳頭の変化

- 挙動

- その他

2. 分娩発来の機構

分娩発来の引金はこれまで

- 母体の血中プロジェステロン濃度の低下

- エストロジェン濃度の上昇

- あるいは両ホルモンの比率の変化

- 子宮内容積の増大

- オキシトシン,プロスタグランジン,カテコールアミンの放出増大

などが考えられてきた。

しかし,これらはいずれも分娩に関連する変化ではあっても,必ずしも引金ではない。

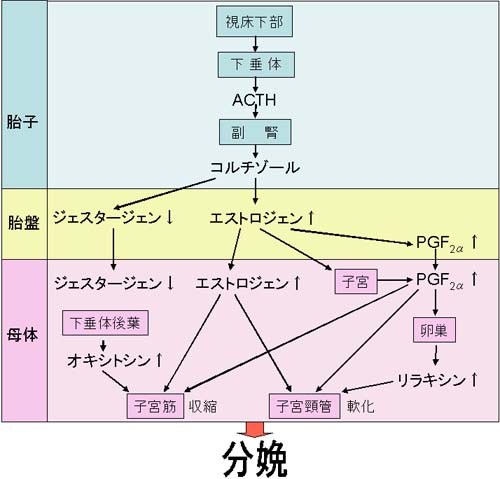

ヒツジにおける実験から,分娩開始に胎子が重要な役割を演じていることが明かとなってきた。

すなわち,胎子の視床下部-下垂体-副腎系を中心としたホルモン変化が引金となって,母体側のホルモン変化を引き起こし,両者がともに働いてその結果,分娩が起こるものと考えられるようになってきた(右下図)。

- 妊娠末期になると,胎子下垂体から副腎皮質刺激ホルモン( ACTH )が分泌され,

- それによって胎子の副腎から大量のコルチゾールが分泌される。

- このコルチゾールは胎盤に働き,

- 胎盤からのエストロジェン分泌を増大させるとともに,プロジェステロン分泌が抑制される。

- 分泌増大したエストロジェンは胎盤からのプロスタグランジンF2αの分泌を促進し,

- さらに卵巣から分泌されるリラキシンと協力して産道の弛緩に働く。

- 一方,プロジェステロンが抑制され,エストロジェン分泌が増大する結果,

- 母体血中のプロジェステロンとエストロジェン濃度の比率が変化し,

- 子宮筋のオキシトシンに対する感受性が高まり,収縮運動が始まる。

- さらに,胎子の娩出が始まると,胎子は子宮頚壁を拡張刺激する。

- これに反応して母体の下垂体後葉からオキシトシンが分泌される。

- このオキシトシンとプロスタグランジンF2αは協力して子宮収縮をさらに強めて,胎子を娩出させる。

3. 分娩誘起

ウシ,ヒツジ,ヤギの分娩誘起にはグルココルチコイドの投与が有効であるが,ウマ,ブタでは効果がない。一方,プロスタグランジンF2αの投与は,ブタ,ウシ,ヤギで有効である。

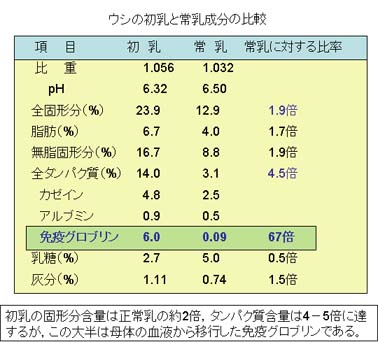

4. 初乳

分娩が終了すると急に泌乳が始まる。最初の数日間( 5 – 6 日間 )に分泌される乳汁を 初乳 colostrum という。

- 初乳はタンパク質や塩類の含量が高く,粘稠濃厚で,通痢作用があり,新生子の胎便排泄に役立っている。

- また,ビタミン A や他の栄養素も豊富に含んでいる。

- とくに,免疫グロブリン( IgG )の濃度が高く,母体血中濃度の 10 倍に達する。

ウシ,ウマ,ブタ,ヒツジなどでは,この初乳を飲むことにより新生子が母畜より抗体をもらい受けることになる( 一過性の受動免疫 )。

新生子の体内では,免疫グロブリンは生後一定の期間新生子の腸管より選択的に吸収されてリンパ液や血液に入る。

ウシではこの期間が 24 時間である。このように免疫グロブリンの吸収が極めて短時間で停止することを 腸管閉塞 gut closure という。

5. フリーマーチン

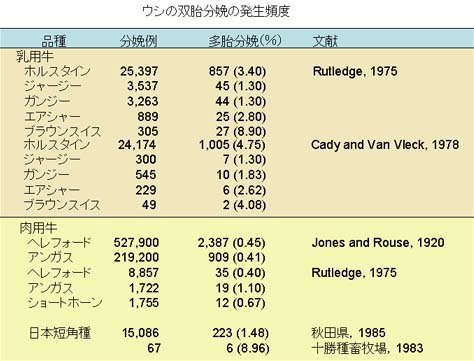

右表にウシにおける双子分娩の発生頻度を示した。ウシの品種によって差異が見られるが,肉用種に比べると乳用種でやや高い傾向が見られる。

右表にウシにおける双子分娩の発生頻度を示した。ウシの品種によって差異が見られるが,肉用種に比べると乳用種でやや高い傾向が見られる。

とくに,ウシで異性双子が分娩された場合,性分化の異常が見られる個体が生産される可能性があるので注意が必要である。

フリーマーチン freemartin とはウシの異性双胎の雌に見られる性の異常のことをいう。

外部生殖器は雌性を示すが,内部生殖器は雄性化が見られ,繁殖力をもたない 間性 (かんせい)である。

異性双子の雌の約90%はフリーマーチンとなるが,残りの10%は正常な雌となる。相手の雄はすべて正常である。

これは二卵性双子が発達していく際に,脈絡膜の血管が吻合(ふんごう)し,両者の血流が共通となった場合に,雌胎子の生殖器の正常な分化発達が妨げられてフリーマーチンとなるもので,脈絡膜の血管吻合がない場合には,異性双胎でも雄雌ともに正常となる。

原因としては,性の決定の際に,雌胎子へ血管吻合を介して雄性化因子が移行して,雌性生殖器の形成に異常をもたらすと考えられている。

異性双子の雌が正常な繁殖能力をもつか,フリーマーチンかを早期に推定することは酪農家にとって重要なことで,これは血液型によって判定が可能である。

フリーマーチンの個体へは,脈絡膜の血管吻合を介し赤血球原基細胞も移行しており,2種類の赤血球が混在する 赤血球キメラ という現象を示すためである。

| 最初に戻る |

| メニューのページへ戻る |

February 07, 2020