主な家畜の繁殖周期

| このページの内容 |

春機発動と性成熟

家畜では,雌雄共に配偶子を生産し,一連の性行動を現すことができるようになった時点を 春機発動期 puberty と呼ぶ。

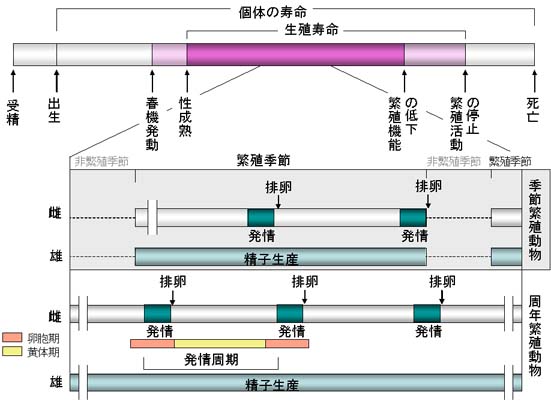

この時期以降,一定の月齢に達すると生殖可能な状態となる。 この期間を 性成熟期 という(下図参照)。

家畜では実用的な観点から,性成熟後しばらくしてから繁殖に供用するが,この時期を 繁殖適齢 と呼ぶ。

通常の繁殖条件下での春機発動は,

- ウサギでおよそ 3 – 4 ヵ月齢

- ヒツジ,ヤギ,ブタでは 6 – 7 ヵ月齢

- ウシでは 12 ヵ月齢

- ウマでは 15 – 18 ヵ月齢

で到来する。

| 各動物の繁殖周期に関するデータ表はこちら |

繁殖季節

繁殖行動が活発になる季節を 繁殖季節 という。繁殖季節のある動物を 季節繁殖動物,それがないものを 周年繁殖動物 という。

季節繁殖動物の生殖腺の活動は,繁殖季節が終わると低下し,次期まで停止する。

生殖腺が活動を停止している時期を 非繁殖季節 という。非繁殖季節には雌の 発情周期 は停止する。

繁殖季節の現れ方と長さは動物によってさまざまである。

- 野生のヒツジの一種バーバリー ( barbary ) 種は年 2 回の繁殖季節を示す。1 回は 10 月- 1 月,他の 1 回は 4 月- 6 月である。

- ヒツジ,ヤギでは秋期が繁殖季節である。

- ウマでは春期が繁殖季節である。

- ウシおよびブタでは繁殖に季節性はない(すなわち,周年繁殖動物である)。

一般に家畜化され,生息環境の季節変化が小さくなったり,繁殖能力の高い個体が人為的に選抜されると,繁殖行動の季節性は次第に小さくなり,繁殖可能期間が長くなる。

また,生息地の緯度や高度が低くなるにつれて,繁殖の季節性は小さくなる。

発情周期

一年中繁殖活動を繰り返す 周年繁殖動物 や,繁殖季節にある 季節繁殖動物 の成熟雌は,

に終わる繁殖活動を示す。

このような周期を,繁殖周期 reproductive cycle と呼ぶ。

しかし,妊娠が成立しない場合では,黄体形成と妊娠の準備で終わり,再び卵胞発育が始まる。

この場合,ほとんどの家畜では外見的に 発情 estrus が周期的に回帰し,これを 発情周期 estrous cycle という。 家畜において,交尾が行われるのは発情時に限られ,この時( または終了後まもなく )排卵が起こる。

発情周期の長さは

- ヒツジでは 16 – 17 日

- ウシ,ブタ,ヤギで 20 – 21 日

- ウマで 20 – 24 日

である。

( 1 )卵巣・副生殖腺の変化

ほとんどの家畜の発情周期は,通常 4 期に分けられる。すなわち,

- 発情前期 proestrus

黄体が退行し,卵胞の発育が始まる時期である。次の発情期とともに 卵胞期 と呼ばれる。血中プロジェステロン値は低下し,卵胞の発育にともなって血中 エストロジェン 値は上昇する。 - 発情期 estrus

雌が雄を許容する時期である。通常,成熟卵胞の破裂( 排卵 )直前に発情を迎える。これは,卵子と精子の出会う確率を増し,この時期に特有の外部徴候が現われる。 - 発情後期 metestrus

排卵後の時期である。排卵後に 黄体 が形成され, プロジェステロン の分泌を始める。 - 発情休止期 diestrus

発情後期とともに 黄体期 luteal phase とも呼ばれる。機能をもった黄体から分泌される プロジェステロン が,副生殖腺の構造と機能に影響する時期である。妊娠準備期でもある。妊娠が成立しなければ,周期は次の発情前期に進む。

各々の期間の長さは家畜により異なる。

各々の期間の長さは家畜により異なる。

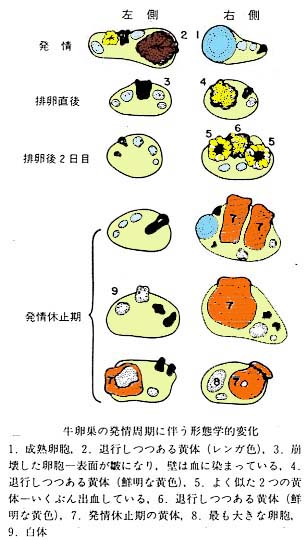

a. 発情周期中の卵巣の変化

発情前期から発情期にかけて,卵胞は急速に発育し腫脹して,卵巣の表面から外側に突出する。その部分の卵胞壁は薄く透明となる。

- ウマ以外の動物 – 卵胞は卵巣のほぼ全面に見られ,その内の 1 個または複数が排卵する。

- ウマ – 排卵は 排卵窩 ( はいらんか )においてのみ起こる( 排卵窩の部分を除いて強靭な膜に覆われている )。

卵胞から卵が放出されると(排卵後),

- 卵胞内を血液が満たす。

- 顆粒層細胞と内卵胞膜細胞は肥大し始め,黄体細胞に変わる。

家畜における黄体は,発情休止期には最大の大きさに達する( 開花期黄体という。多くの家畜で排卵後 7 – 9 日 )。

発情休止期の終わり頃,

- ウシ,ブタでは周期の 16 – 17 日

- ヒツジ,ヤギでは 14 – 15 日

から,黄体の退行が始まる。

この退行は,極めて急速であり黄体細胞は繊維芽細胞によって置き換えられ,小型化する。

退行した黄体は 白体 corpus albicans として残こり,次の発情期にも卵巣に認められる。

b. 発情周期中の副生殖器の変化

発情周期中に,卵胞および黄体から分泌される性ステロイドホルモンの血中変化によって,卵管,子宮,子宮頚管,膣,外陰部などに形態的,機能的変化がもたらされる。

( 2 )発情周期の内分泌支配

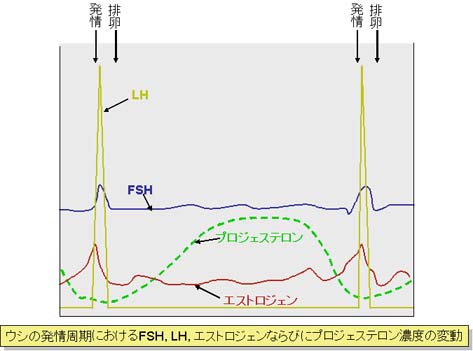

1) 完全発情周期の内分泌

ウシ,ヒツジ,ブタなどの家畜の一発情周期は,短い卵胞期と長い( 約 2 週間 )黄体期から構成される。これを 完全発情周期 という。

ウシ,ヒツジ,ブタなどの家畜の一発情周期は,短い卵胞期と長い( 約 2 週間 )黄体期から構成される。これを 完全発情周期 という。

発情周期中にみられるホルモンの変動パターンは大部分の動物においてほぼ同様である。

- 卵胞の発育と エストロジェン の分泌

下垂体前葉から分泌される LH,FSH の作用によって卵胞が発育する。この時期における卵胞の細胞の LH,FSH に対する感受性は高い。血中エストロジェン濃度の上昇は,発情の発現を促すと共に,下垂体前葉からの LH,FSH の一過性の大量放出( サージ,surge )を引き起こす。 - 黄体の形成と退行

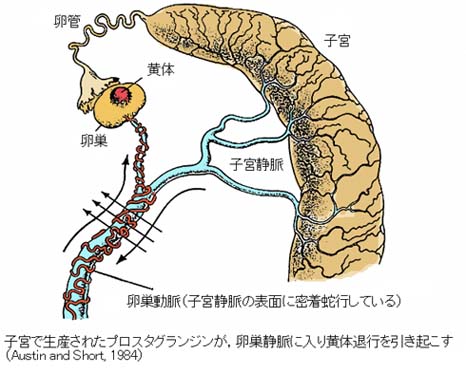

発情周期中のプロジェステロンの血中濃度は発情期に最も低い。排卵後の卵胞で黄体細胞が形成されるにつれ,血中 プロジェステロン 濃度が上昇してくる。この過程には LH が必要である。黄体退行が始まりプロジェステロン分泌が減少すると共に,子宮内膜の プロスタグランジン F2a( PGF2a ) の濃度が上昇し,それとともに子宮静脈血中の濃度も上昇する。 卵巣動脈が卵巣に入り込む直前で子宮静脈にコイル状に巻き付き密着するという特別な構築のために,この部分で子宮静脈血中に高濃度に存在するPGF2a は卵巣動脈に移行する。

卵巣動脈が卵巣に入り込む直前で子宮静脈にコイル状に巻き付き密着するという特別な構築のために,この部分で子宮静脈血中に高濃度に存在するPGF2a は卵巣動脈に移行する。したがって,PGF2a の作用により,黄体の退行は一層促進される。

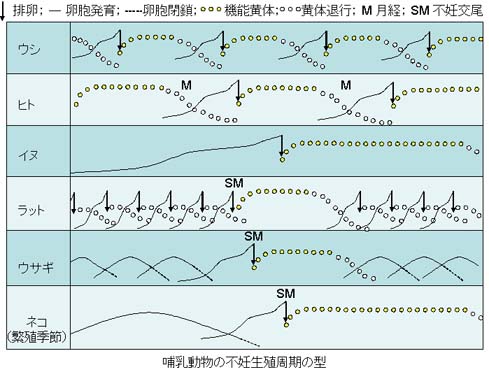

2) 不完全発情周期の内分泌

マウス,ハムスター,ラットなどは交尾刺激を受けない限り 4 – 5 日間隔で,発情,排卵を繰り返す。

いわゆる黄体期がないので,これを 不完全発情周期 と呼ぶ。

発情時に,交尾またはそれに類する刺激が子宮頚に加わると,黄体は機能をもち, プロジェステロン を分泌する。

交尾刺激を受けても妊娠が成立しなかった場合の黄体機能の存続期間は,上記の完全発情周期に相当する時間的経過がみられる。このような状態を 偽妊娠 pseudopregnancy と呼ぶ。

3) 交尾排卵の内分泌

ウサギ,ネコなどの 交尾( 反射 )排卵動物 では,自然排卵動物と異なり,交尾あるいはこれに類する刺激がない限り ゴナドトロピン放出ホルモン のサージが誘起されず,したがって排卵,黄体の形成が起こらない。

| 哺乳動物のいろいろな生殖周期の型を示す模式図はこちら |

老化と繁殖

春機発動期を経て性成熟し,繁殖活動を円滑に営んでいる家畜でも,年齢が進むと,繁殖機能は衰退する。繁殖活動の可能な限界年齢を 生殖寿命 という。

| 家畜の一生の説明模式図はこちら |

個体の寿命に比べれば生殖寿命は短い。個体の寿命は雌の方が長いが,生殖腺の老化は雄より雌に早く起こる。

雌家畜の子畜生産能力は,以下の年齢で最大となり,その後徐々に減退する。

- ブタでは 3 – 4 歳齢

- ヒツジでは 4 – 6 歳齢

- ウシでは 5 – 7 歳齢

老齢の家畜では排卵率や正常受精率が減少するとともに,胚死亡や死産の率も上昇する。

雄ウシにおける 1 日当りの精子生産量は,

- 3 – 4 歳齢で 60 億

- 6 – 13 歳齢で 40 億

との報告がある。受胎率も 3 – 4 歳齢でピークを示し,その後徐々に低下する。

( 1 )老化と内分泌

雌では,生殖寿命が終わりに近づくと,発情周期が不規則となり,やがて排卵が停止する。卵巣ではエストロジェンやプロジェステロンの分泌が低下する。

このため,視床下部-下垂体系に対する負のフィードバック作用が弱まり,視床下部から ゴナドトロピン分泌促進ホルモン が持続的に分泌されるようになり,下垂体前葉から ゴナドトロピン の分泌が増加する。

また,視床下部からの ドーパミン 分泌が減少するため,下垂体前葉からの プロラクチン 分泌も増加する。このような老化した個体の卵巣は,ゴナドトロピン の作用を受けても,もはや卵胞発育や排卵は起こらない。

( 2 )老化と配遇子形成

- 精液量は,若齢よりも壮年で多いが,高齢になるに従い低下の傾向が見られる。

- 高齢になると血中 テストステロン 濃度は低下する。

- また,精巣の萎縮,精子形成能の低下なども見られる。

- 卵巣では排卵と卵胞閉鎖により卵母細胞の数が減少する。

| 最初に戻る |

| メニューのページへ戻る |

February 07, 2020