[研究最前線]明治大・中村孝博准教授 体内時計中枢 加齢で衰え=神奈川

2020.03.12

◆適切な光環境 変化抑制

朝が来ると自然と目が覚め、夜になると眠くなる。こうした現象をほぼ24時間周期で繰り返すのは、我々の体内に「体内時計」があるからだ。昔から「腹時計」という言葉が使われているように体には時間を知る機能が備わっている。明治大学の中村孝博准教授(43)らはそんな約24時間周期の「概日リズム」に焦点を当て、生物が正確に1日のリズムを刻むメカニズムを研究している。

睡眠や目覚め、体温と血圧の変化など、1日の体内リズムをつかさどる体内時計は生物の細胞にあり、その一部に「時計遺伝子」がある。全身に存在する時計遺伝子がバラバラに時を刻んでは意味がないので、各部位の時計を動かす、いわば体内時計の司令塔が「視交叉(しこうさ)上核」(SCN)にある。視神経が交差する脳底部の両目の奥辺りで、約2万個の神経細胞が集まっている。

写真=中村准教授(奥)の指導を受ける学生ら(川崎市多摩区の明治大学生田キャンパスで)

中村准教授はマウスの脳内のSCNに電極を刺して神経発火活動を計測する実験などから、SCN細胞は加齢に伴って神経細胞がバラバラに時を刻むようになり、正しい時刻情報を送れなくなることを突き止めた。

さらに、加齢変化は光の条件が明暗半分ずつの通常の飼育環境では小さく、一日中真っ暗な状態だと大きいことが観察された。メリハリのない光環境は体内時計の加齢を加速させるが、適切な光環境は加齢変化を抑えることが分かった。

また、体内時計と不妊との因果関係の実験では、生後8〜12か月(人間の30歳代半ば〜40歳代)のメスのマウスに人為的に明暗サイクルの変化で時差ボケを起こして排卵の周期を調べた。すると、時差ボケだと排卵が止まり、排卵の周期の不整や不妊症状が表れた。生活リズムを戻すと、やがて性周期や妊娠率は元に戻った。

一方、生後2〜6か月の妊娠適齢期の若いマウスは、時差ボケになっても排卵の周期に変化はなく、生殖機能は正常だった。こうした結果から中村准教授は「若い時は無理な生活をしても体内時計の針を正しい時刻に戻せるが、加齢ではその機能が低下する」と指摘。24時間社会で時差ボケ状態の人が増えている現状に対し、「高齢妊娠の成功率を高めるには規則正しい生活が重要。不妊治療というと、受精卵や精子ばかりがクローズアップされがちだが、生活リズムが大きく影響している点に注目してほしい」と話す。

「今後はSCNの神経細胞の時刻情報の出力経路の解明を進めるとともに、体内時計の仕組みを活用して病気の治療や予防、養殖や畜産などの効率的な飼育方法の研究に取り組んでいきたい」と意欲を見せる。(鈴木英二)

◆オジギソウの観察 発端

体内リズムの研究は、18世紀のフランスの天文学者ド・メランが暗室に置いたオジギソウが光の有無にかかわらず、葉が周期的な動きをすることを観察したことに始まる。

1970年代に遺伝子解析技術が進歩し、アメリカの学者たちが体内時計をつかさどる遺伝子をショウジョウバエで発見し、その仕組みを分子レベルで解明して2017年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。体内時計は生物に備わっている生活リズムで、日中は心身ともに活動状態になり、夜は休息状態に切り替わる。体温や血圧、ホルモンの分泌など、身体の様々な生理機能をつかさどっている。体内時計の乱れは睡眠障害や糖尿病など生活習慣病のリスクを高めるほか、認知症やがんとの関連も指摘されている。

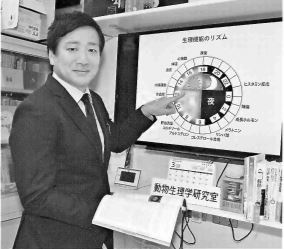

写真=生理機能のリズムについて説明する中村准教授(川崎市多摩区の明治大学生田キャンパスで)

写真=中村准教授(奥)の指導を受ける学生ら(川崎市多摩区の明治大学生田キャンパスで)

《読売新聞 2020/03/12より引用》