[サイエンスBOX]希少動物 未来につなぐ 藤原摩耶子さん

2020.04.03

◎聞く

◇京都大野生動物研究センター

◆種の保全 重い責任に身震い

世界で絶滅が危惧される脊椎動物は約9000種。京都大野生動物研究センターの藤原摩耶子さん(36)は、動物園や水族館で命を終えた希少動物の卵巣を凍結保存する「卵巣バンク」の整備と、卵子の培養の研究に取り組む。繁殖技術を確立し、旧約聖書に登場する「ノアの箱舟」のように希少種の生命を未来へ残す試みだ。(佐々木栄)

幼い頃の夢はパンダの飼育員。野生動物が絶滅に瀕(ひん)する現実に心を痛めた少女は16歳の時、運命の一冊と出会う。自然に近い広大な敷地で行う米国の繁殖研究を紹介した「動物園にできること」だった。「この本の世界に行きたい」。本場で種の保全を学ぶことが目標になった。

大学では、国内の動物園で実習を経験。野生動物の繁殖の研究者を志し、大学院は京都大ヘ進学した。しかし研究で扱うのは家畜や、マウスなどの実験動物ばかりだった。

夢とのギャップに悩んでいた時、23歳で米ネブラスカ州の動物園で1か月間、研修に参加し、トラの人工授精などを経験。「本場で戦力になるには、確かな研究力、世界で誰もしていないことをやる意気込みが必要なんだと悟った」

■□■

2011年、「種の保全」の先駆的研究機関である米バージニア州のスミソニアン保全生物学研究所へ。新天地は首都ワシントンから西へ100キロ。山ひとつが丸ごと研究フィールドだ。住まいとなった敷地内の一軒家は、夜になるとコヨーテの鳴き声が聞こえた。

同研究所の「種の保全センター」に所属し、動物の卵子を体外で培養する研究に加わった。センター長は、運命の一冊にも登場した第一人者デイビッド・ウィルトさんだった。

生きている希少動物の体から卵子を取り出して実験することは事実上、不可能だ。そこでペットのイヌやネコの避妊手術で摘出される卵巣を使い、体外で卵子を成熟させる技術を探った。野生動物にはイヌ科やネコ科の希少種が多く、成果を生かしやすい。世界でもほとんど前例のない研究で、8か月の予定だった滞在期間は4年7か月に及んだ。

「野生動物のために心を一つにして専門家たちが手を結ぶ。その輪の中にいられて幸せだった。私も、動物保全のためにつながる世界の研究者の一人になる」

■□■

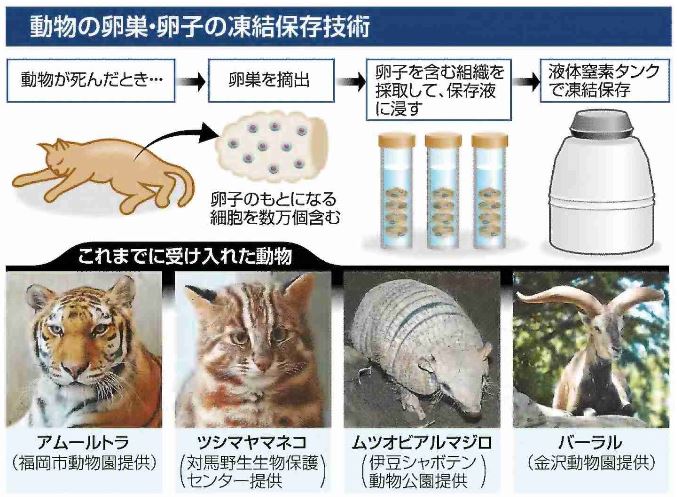

卵巣には、卵子のもとになる未熟な細胞が数万個ある。これらを生かす手法を確立できれば、個体が死んでも、次世代へと命がつながる。

16年に帰国し、京大で希少動物の卵巣を凍結保存する「卵巣バンク」の取り組みを開始した。全国の動物園・水族館から死んだ動物の卵巣を送ってもらい、卵子になる細胞を含む組織を採取して液体窒素タンクで凍結保存する。

すでにトラやアルマジロ、ウシ科のバーラルなど約40個体分を凍結。昨年は対馬野生生物保護センター(長崎県)と連携し、日本の固有種ツシマヤマネコの卵巣の保存を始めた。

「イルカの卵巣がウシと似ているなど、発見の連続。ツシマヤマネコの卵巣を扱った時は、種の保全のスタートラインに立ったという感動と、責任の重さに身震いした」

成熟した卵子を作る研究は、イヌの細胞を使った実験で、人工授精ができる段階を目指している。今後は、動物の種によって違う最適の培養条件などを探るのが課題だ。

国内には、学術論文として発表されていない優れた繁殖事例が多く、海外の研究者も注目しているという。

「野生動物保全の取り組みを加速させるには、研究者間で競争するより、連携が大切。世界の研究機関や、野生動物の生息地、動物園・水族館と動物ファンをつなぐ存在になっていきたい」

◇ふじはら・まやこ 1983年、松江市生まれ。日本獣医畜産大(現・日本獣医生命科学大)を卒業後、京都大農学研究科で2011年に博士号を取得。米スミソニアン保全生物学研究所で博士研究員として勤務した。現在は日本学術振興会特別研究員として、京大野生動物研究センターを拠点に研究。2児の母。

写真=卵子をテーマに野生動物の繁殖研究に携わる藤原さん。「顕微鏡の向こう側に常に動物の姿を思い浮かべています」と話す(京都市左京区の京都大野生動物研究センターで)

〈たからばこ〉

米国での研究生活を終えて帰国する際、同僚たちが贈ってくれたメッセージ付きフォトブック=写真=。

仲間の笑顔、研究対象だったオオカミやガゼル、研究所の広大な敷地の空撮写真……。「ページをめくると涙があふれる。仲間の存在を感じ、日本でも頑張ろうと勇気づけられる」と懐かしむ。

寄せ書きでは「アメリカの母」と慕う上司、ヌチャリン・ソングサセンさんが「ここで専門性を発揮できたのだから、将来きっと大きな成果を出せる」と激励してくれた。

「君をチームに迎え入れてよかった。誇りに思っている」と書いてくれたセンター長のウィルトさんは、今年1月、病気で亡くなった。論文原稿を提出すると赤字でびっしりと添削し「よく書けている」「いい研究だ」と言ってくれたことを思い出す。

「確かな展望、行動力とカリスマ性があり、仲間を大切にするお人柄を尊敬していた。先生の遺志を継いでいきたい」

◎ご意見、情報は科学医療部へ

ファクス06・6361・0521

電子メールoykagaku@yomiuri.com

《読売新聞 2020/04/03 より引用》