培養肉・代替肉 “本物の味”へ 食感や形状工夫 量産も視野

2020.04.23

ハンバーグやソーセージ、そしてステーキ——。牛肉や豚肉などの独特のかみ応えに、あふれる肉汁、口の中で広がる脂肪のうまみは、まさに肉の醍醐(だいご)味だ。こうした食感や風味を、新しい形で生み出そうとする研究が進んでいる。肉の細胞を増やした「培養肉」や、植物性の大豆などを原料にした「代替肉」だ。いかに本物の肉に近づけるか。存在感を増す「新たな肉」の研究開発の現場をのぞいてみた。(井上亜希子)

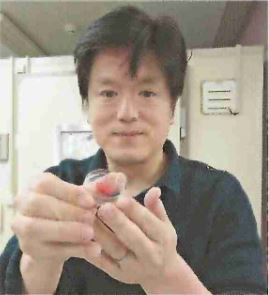

シャーレに置かれた約1センチ角の赤い塊をよく見ると、筋肉らしきものが見える。口に入れたら肉の歯ごたえを感じそうだ。

東京大生産技術研究所では、日清食品ホールディングス、科学技術振興機構(JST)と共同で、牛から採取した細胞を培養して、ステーキ肉を作る研究が進んでいる。

■立体的な筋組織作製

培養では、筋肉の細胞を採取し、コラーゲンを混ぜた液の中で増やす。目指すのは、かみ応えや弾力などの食感につながる筋肉組織の再現だ。竹内昌治教授らは昨年春、立体的な筋組織を世界で初めて培養することに成功した。

筋組織は、細胞が融合してたんぱく質がしま状に並ぶ構造(サルコメア構造)によって作られる。竹内教授は培養の際にビタミンCを与えると、筋細胞の融合を促進できることを突き止めた。さらに、立体的な筋組織を作るため、同一方向に筋線維がそろうように配置された細胞入りのシートを数十枚重ねるなど工夫をこらした。

「現在子牛から育てて食肉となるのに、2、3年はかかるが、培養肉だと原理的には1年で数十トンという肉の量産が可能となる」と竹内教授は強調する。

ただ、研究はまだ始まったばかりだ。本来の肉に近づけるためには、肉のおいしさにつながる脂肪も一緒に培養して大きくする技術などの開発が必要だ。コスト削減も求められる。こうした課題を克服し、「培養肉も普通の肉も区別がつかないくらいにしたい」と竹内教授は将来を展望する。

■植物原料で実用化

大豆などの植物を原料に作られるのは「代替肉」と呼ばれる。国内外ですでに実用化されており、日本でもスーパーなどで代替肉の「ハンバーグ」や「ソーセージ」などが売られている。

食用油脂大手「不二製油」(大阪府)は、大豆を加工して肉状にした「大豆ミート」を製造している。同社は、油を搾り取った脱脂大豆を粉状にし、それに加圧加水して様々な形や硬さの「大豆ミート」にする。

肉らしさを生み出すために鍵を握るのは、形状と硬さだ。実際のひき肉や薄切り肉などを顕微鏡で観察し、それに似せて加工する。

さらに、ハンバーグやから揚げの商品に加工する最終段階でも肉に近づけるため、様々な工夫がなされている。大塚食品は、素材に脂肪酸を肉とほぼ同じ構成で加えたり、ひき肉などの大きさを忠実に再現したりしている。

日本ハムや伊藤ハムなど食肉加工業の大手も参入している。大豆特有のにおいを抑えたり、食肉加工のノウハウを生かしたりして代替肉の「ハム」などを販売する。代替肉は、原料が植物性のため、低コレステロールなど健康面でのメリットも期待できるという。

◆世界的な食料不足に対応

従来の畜産に頼らない新しい「人工肉」の研究開発が進んでいる背景には、世界的な食料問題や温暖化問題がある。

世界の人口は増加の一途をたどる。国連の推計によると、1950年に26億人だった人口は、2019年は77億人。アフリカなどで増加が続くため、50年には97億人に達するとされる。

農地や畜産など食料生産に使える土地は限られており、人口増加とともに、食料難が懸念されている。人口増加に加え、生活スタイルの変化もあり、食肉の需要はさらに増加するとみられる。

また、国連食糧農業機関(FAO)によると、世界で排出される温室効果ガスの約15%は畜産業由来とされる。肉の中でも、牛肉を生産する過程で排出される温室効果ガスが最も多いという。培養肉や代替肉は、こうした問題への有望な対応策の一つとして期待されている。

◎ご意見、ご要望をお寄せください。科学部のファクスは03・3217・8169、電子メールはt‐kagakubu@yomiuri.com

《読売新聞 2020/04/23 より引用》