[広がるか 代替肉](上)健康志向にジャストミート(連載)

2020.05.19

◆植物由来 環境問題でも注目

牛や豚、鶏の肉に味や食感を似せた大豆など植物由来の「代替肉」の新商品が、相次いで登場している。健康や環境への世界的な意識の高まりを背景に、関西など国内の食品大手も続々と参入しているためだ。近い将来、消費者の「肉」との向き合い方は変わるのだろうか。

■本物そっくり

千葉・幕張メッセで1月に開かれた日本ハム(大阪市)の商品展示会で、ひときわ目を引いたのが、肉を使わず、大豆由来のたんぱく質を主原料にした新商品ブランド「ナチュミート」のブースだ。ソーセージ、ハンバーグなど5種類をラインアップ。本物の肉製品と区別がつかない見た目で、こんにゃくを混ぜるなどして食感も似せた。

5年前から開発を進めてきたといい、加工事業本部で課長を務める長田昌之(47)は「肉汁やほぐれ具合などで本物感を追求し、おいしいものができあがった」と胸を張る。価格は肉を使った既製品と同程度に抑え、3月から販売。年5億円の売り上げを目標にする。

伊藤ハム(兵庫県西宮市)も3月、大豆を使った「まるでお肉!」シリーズを売り出した。カツや唐揚げなど8種類をそろえる。新型コロナウイルスの影響で消費者へのアピールは十分にできていないが、伊藤ハム米久ホールディングス社長の宮下功(52)は「将来的には売上高が数十億円に達する可能性もある」と期待感をにじませる。

丸大食品(大阪府高槻市)は「大豆ライフ」、大塚食品(大阪市)は「ゼロミート」と銘打った大豆由来の商品をそれぞれ展開しており、業界の競争は一気に激化してきた。各社は、ハムやソーセージの製造で培った味付けや食感のノウハウを生かし、「どこまで本物に近づけるか」を競う。

■SDGs

食品各社にとって、代替肉事業は、自社の肉製品と競合する可能性をはらむ。それでも参入が相次ぐのは、世界の代替肉市場が急成長しているためだ。欧米では、米ビヨンド・ミート社がエンドウ豆に由来する代替肉を手がけるなど、消費者に身近なものになりつつある。

成長の要因は二つある。まず消費者の健康志向だ。代替肉は本物の肉よりカロリーやコレステロールが少ない一方、たんぱく質の量は劣らないため、ヘルシーな食品とみられている。

もう一つが環境問題だ。肉の消費量は経済成長とともに増える傾向があり、2011年までの約30年間で、1人あたりの消費量は日本で約1・6倍、中国では約4・2倍に増えた。農林水産省は、途上国を中心とする人口増と経済成長により、世界の50年の畜産物需要は10年の1・8倍に達すると見込む。

一方、同省によると、牛肉1キロを生産するために必要なトウモロコシは11キロに上る。牛のげっぷには温室効果のあるメタンが含まれ、肉の増産は穀物不足や地球温暖化の一因になることが懸念されている。

その点、生産時の環境負荷が小さい代替肉は、国連が掲げる「SDGs(持続可能な開発目標)」にも資すると言え、日本ハム社長の畑佳秀(61)は「将来、(たんぱく源の)一つのカテゴリーになる可能性がある」とみる。英銀行大手バークレイズは、世界の29年の代替肉市場は19年の10倍、1400億ドル(約15兆円)に拡大し、食肉市場の1割を占めると予測している。

■生産2倍に

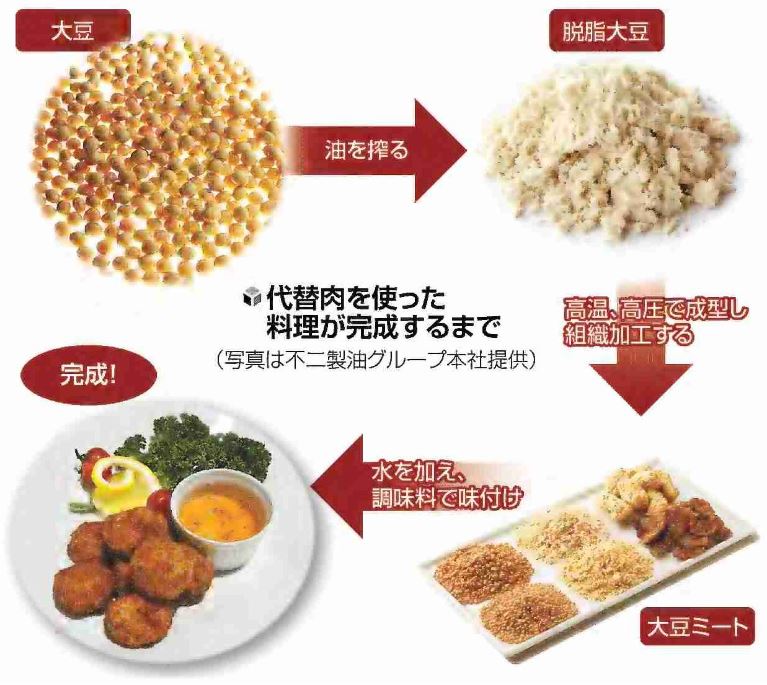

代替肉の素材となる大豆たんぱく質「大豆ミート」の製造で国内シェア(占有率)の約5割を占めるのが、不二製油グループ本社(大阪市)だ。以前から加工食品の食感を良くする添加物として販売してきたが、最近は代替肉に利用する食品大手などとの取引が急増。年内に新工場を稼働させ、生産量を2倍近くに増やす計画だ。

同社は「BtoB(企業間取引)」を主にするが、昨年9月に、大阪市中央区の大丸心斎橋店に大豆ミート料理の専門店(臨時休業中)を出した。唐揚げや炒(いた)めものなど合計18種類のメニューを用意。大豆ミートの認知度を高めるとともに、料理方法を研究する狙いがある。

店を訪れた企業関係者から、「社食に取り入れたい」といった声も寄せられているという。同社シニアマネジャーの芦田茂(52)は「大豆ミートの良さはあっさりしていてしつこくないところ。牛、豚、鶏と同じような感覚で、大豆も選んでもらえるようにしたい」と話す。

とはいえ、国内では比較的安い海外産の肉も広く流通し、代替肉の普及は緒についたばかりだ。代替肉事情に詳しい釧路公立大の准教授・川島啓(50)は「味は本物にかなり近づいている。高たんぱく質であることをアピールするなど、さらに付加価値を高めるブランディングが普及のカギになるだろう」と話している。(敬称略)

◆「培養肉」実用化へ研究

環境負荷を高めずに肉を増産する手法として注目を集めるのが、肉の細胞を増やして作る「培養肉」だ。

畜産のように大量の穀類や水を必要とせず、厳密な衛生管理も可能だ。ただし、すでに市場に出回っている植物由来の代替肉と違い、まだ実験段階で、大量生産やコスト面での課題もあることから、実用化はもう少し先になりそうだ。

日清食品ホールディングスは2017年8月から、東京大生産技術研究所と共同で、牛の細胞から培養肉を作る研究を進めている。25年度中に培養ステーキ肉を製造するための基礎技術の確立を目指す。海外でも、イスラエルなどで開発が本格化している。

同社が昨年、インターネット上で全国の男女2000人に実施した調査では、培養肉を「試しに食べてみたい」と答えた人は3割弱にとどまったが、「培養肉が食糧危機の解決に役立つ」と知った後には、約5割が「食べてみたい」と回答した。

同社は「開発とともに、環境へのメリットのアピールにも努めていきたい」としている。

◎次回は26日に掲載します

図=代替肉を使った各社の商品

図=代替肉を使った料理が完成するまで

写真=日清食品ホールディングスなどが研究している培養肉(同社提供)

《読売新聞 2020/05/19 より引用》