[広がるか代替肉](下)店で 家庭で 高まる需要(連載)

2020.05.26

◎関西経済 Kansai Economy

◇ビジネス潮流

◆メニュー多彩 肉好きも照準

大豆などで肉の食感や味、見た目を再現した代替肉。街には、独自に創作した料理を出す飲食店が増え、家庭で作れるようレシピを紹介するサイトも現れた。ベジタリアン(菜食主義者)だけでなく、肉好きの人をも取り込もうと狙う。

■弾力しっかり

京都市中京区のビーガン(完全菜食主義者)対応の飲食店「ムモクテキカフェ」。人気メニューの一つで、味付けしたおからこんにゃくを揚げた「おからあげ」のランチプレート(税別1500円)は、しっかりとした弾力がまるで鶏肉のようだ。週1回程度訪れる団体職員の女性(42)は「野菜もたんぱく質もたくさん取れるし、何よりおいしい」と笑顔を見せる。

2008年のオープン当初は玄米菜食のメニューが中心だったが、少しずつベジタリアン向けのものを増やし、昨年3月、ビーガン対応の店に改装した。

しかし、実際来店する客の半数以上はビーガンやベジタリアンではない。「食の安全や健康維持など、理由はお客によって様々」と、店長の山田周美(あつみ)(38)は言う。現在、新型コロナウイルス対応として持ち帰り用弁当も販売中。「代替肉を使ったメニューは食べ応えがあり、満足してもらえる」という。

■伸びしろ

外食大手でも代替肉を提供する。

モスバーガーを展開するモスフードサービスは15年から、大豆由来のたんぱく質を原料に、つなぎに卵白を使ったハンバーガーを全国の店舗で販売。今月21日には、全ての原料を植物性にした「グリーンバーガー」をメニューに加えた。肉を使う通常のパティよりカロリーが低く、一部店舗での試験販売では1日に30個が売れる日もあったという。広報担当者は「客からの問い合わせも多く、ニーズの高さを感じる」と手応えを話す。

家具販売のイケア・ジャパンは昨年から、ひよこ豆由来の「ソーセージ」を挟んだホットドッグを、大阪、神戸各市など、全国9か所にある店舗併設レストランで提供している。

こうした動きを受け、代替肉メーカーは外食産業向けの商品開発を強化している。大塚食品(大阪市)は3月、「伸びしろがある」として業務用に味付けを変えたハンバーグやソーセージタイプの代替肉を発売。日本ハム(同)も15年から業務用を販売する。

■若い世代関心

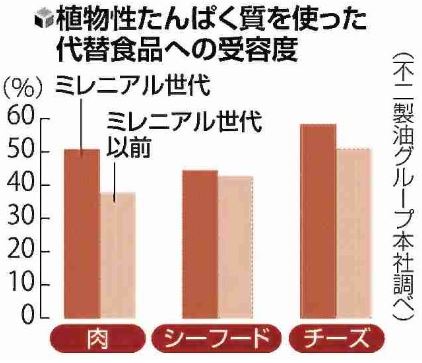

不二製油グループ本社(同)が男女約1000人を対象に行った17年のインターネット調査では、植物性の食事が中心の生活に「興味がある」「どちらかというと興味がある」と答えたのは計34%。1980年代以降に生まれた「ミレニアル世代」では、代替肉に対する受容度が51%と、上の世代より10ポイント以上高かった。

菜食主義者向けの飲食店情報サイト「ベジウェル」には、全国の約1440店(4月末時点)が掲載されている。2016年の開設時は約800店で、1・8倍に増えた。運営するフレンバシーによると、新型コロナ感染拡大前まではベジタリアンなどが多い欧米からの訪日客が増えていたことや、基本は菜食だが肉類もたまに食べる「フレキシタリアン」の増加が背景にあるという。社長の播太樹(はりたいき)(33)は「菜食主義を前面に押し出すのではなく、体に良い素材でおいしさを追求し、肉食の人も取り込もうとする店も出てきており、消費者の選択肢が広がってきた」と話す。

■専用売り場

スーパーでは、代替肉の専用売り場を設ける動きも出始めた。食品卸売りの伊藤忠食品(大阪市)が関西などのスーパー30社に売り場の設置を提案したところ、今春に数社が開設した。「野菜が苦手な子供や脂っこい肉類が苦手な高齢者など、幅広い層に売り込みたい」と広報担当者。家庭でのレシピの提案も合わせて売り場づくりを進めていくという。

家庭で手軽に作れるような工夫もある。ブイクック(神戸市)が運営するビーガン料理に特化したレシピサイト「V‐cook」には、大豆ミートと豆乳を使ったハンバーグや、麩(ふ)を肉代わりに使ったギョーザなど約1100点が並ぶ。ユーザー登録すれば誰でも考案した料理を投稿できる仕組み。同社は8月にも、レシピを本にして出版する計画だ。

■古来の工夫

日本では古くから、雁(がん)の肉に似せたともいわれる「がんもどき」など、別の食材を使って本物に似せた食品が多く作られてきた。食生活ジャーナリストの佐藤達夫(72)は「宗教や経済的な理由で食べられないものを何とか食べようと、知恵と工夫を積み重ねたのが『もどき食品』。日本で生まれて欧州で定着したカニかまの例もある。代替肉は環境負荷の低減など時代のニーズとも重なり、質が向上すれば、さらに広がる可能性がある」と話している。(敬称略。児玉圭太、吉田雄人が担当しました)

(右)麩を具材に使ったギョーザ(左)大豆ミートと豆乳のハンバーグ(いずれもブイクック提供)

◆大豆から「バター」や「チーズ」

大豆などの植物性たんぱく質を使い、乳製品の代替食品を製造するメーカーもある。

不二製油グループ本社は、大豆の成分を低脂肪豆乳と豆乳クリームに分離する独自製法を開発。生クリーム風やバター風に加工したり、発酵させてチーズ風にしたりして販売する。大豆ならではのコクとすっきりした後味を両立させたといい、飲食店や家庭でデザートやパン作りにも使われている。

大塚食品の親会社の大塚ホールディングスは、エンドウ豆などから作ったアイスクリーム風やヨーグルト風の商品を、カナダの子会社を通じて北米で販売。日本やヨーロッパへの販路拡大も検討する。

豆乳の消費量も伸びている。日本豆乳協会によると、2019年の豆乳生産量は40万キロ・リットルで、09年の19万キロ・リットルの2倍以上だった。同協会の担当者は「加工技術の進歩で飲みやすい豆乳飲料が増えたほか、料理にも使われるようになったため」と理由を説明する。

◎毎週火曜日に掲載します

図=植物性たんぱく質を使った代替食品への受容度

写真=(上)ムモクテキカフェの店頭には、「おからあげ弁当」(手前)など代替肉を使った商品が並ぶ(下)代替肉を使ったおからあげ(左)や豆腐ハンバーグのランチプレート(京都市中京区で)

写真=(右)麩を具材に使ったギョーザ(左)大豆ミートと豆乳のハンバーグ(いずれもブイクック提供)

《読売新聞 2020/05/26 より引用》