食料確保へ フードテック 代替肉や培養肉 普及目指し安全基準 農水省

2020.06.08

農林水産省は、培養肉や代替肉といった先端技術を使って人工的に生み出す食材に関するルールを作る。自給率のさらなる低下が見込まれる中で、大量生産が可能なたんぱく源として安定的な生産と食卓への供給を図る。安全性の基準も設け、消費者の不安解消につなげる狙いもある。

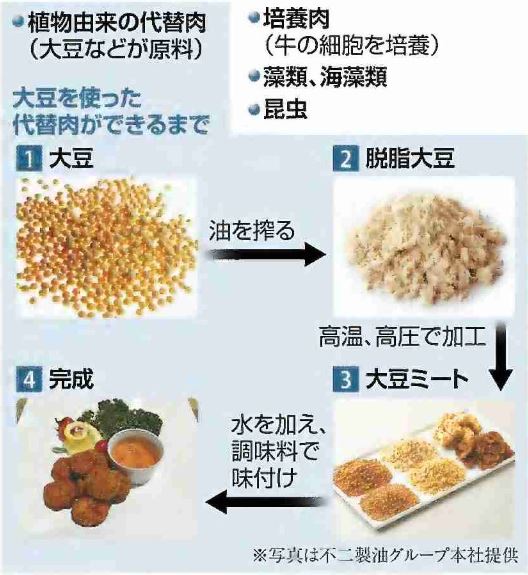

人工的に食材を生み出す技術はフードテックと呼ばれ、植物由来の代替肉や、牛の細胞を培養して作る肉などが一例となる。たとえば、植物性の大豆から油を搾った後、高温・高圧で加工した上で調味料などを加えると代替肉となる。食感や風味の面でも本物に遜色ないものを、すでに食品大手が販売している。

培養ステーキ肉も実用化に向けた研究段階にあり、日清食品ホールディングス(HD)と東京大学は5年後をめどに技術確立を目指している。同社は「将来的には大量生産を通じてコスト削減を図る」としている。

通常、子牛から育てて食肉になるのに2〜3年を要するのに対し、培養肉の量産技術が確立して生産体制が整えば年間で数十トンの量産も可能となる。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って東欧諸国などで食料輸出を規制する動きが広がるが、食料の6割を輸入に頼る日本にとっては安定的にたんぱく源を確保することにもつながる。牛肉1キロ・グラムを生産するのに飼料11キロ・グラムや水20トンが必要とされるが、培養肉や代替肉の普及・拡大で環境面での負荷も軽減できる。

農水省は4月、食品大手や大学、研究機関など約100団体による「フードテック研究会」を設立した。今月中に代替肉や培養肉、藻類、昆虫食といった食材を次世代のたんぱく源に位置づける食料供給戦略を報告書でまとめる見通しだ。7月には官民で協議会を設立し、産業化を視野に法制面での整備を急ぐ。

日本はフードテックの分野で海外に大きく後れを取る。関連する産業や企業への投資額は年約100億円で、米国の9500億円、中国の3500億円に比べ数十分の1にすぎない。欧州連合(EU)は5月、食料供給の方向性を示した「Farm to Fork(農場から食卓まで)戦略」で、畜産物に代わるたんぱく質の研究開発を重点課題に挙げている。

普及には消費者の理解も欠かせないことから、農水省はスーパーなどの小売店で販売する場合の表示方法や、規格の統一も視野に入れた検討を協議会で進める。

〈フードテック〉

食(フード)と情報技術(IT)などのテクノロジーを掛け合わせた言葉。たんぱく質不足といった世界の食料問題や気候変動、労働力不足などの課題を解決する手段として注目される。農水産物の遺伝子を改変し、品種改良に応用するゲノム編集や、マグロの陸上養殖なども該当する。

図=主な次世代たんぱく質

《読売新聞 2020/06/08 より引用》