[サイエンスReport]新政権の課題(中)iPSに予算集中の功罪

2020.10.04

◆生命科学の革新に対応鈍く

安倍政権時代、政府が経済成長や世界での存在感を高める生命科学の技術として期待したのがiPS細胞(人工多能性幹細胞)だ。膨大な公的資金を投入し、「日の丸技術」を核とする医療や産業が花開く未来を描いたが、生命科学の技術革新と変化のスピードに、柔軟に対応できなかった感は否めない。

■10年総額千百億円

第2次安倍政権が発足する直前の2012年12月、山中伸弥・京都大教授がiPS細胞の作製でノーベル生理学・医学賞を受賞した。政府は13年1月、iPS細胞研究に10年間で総額1100億円の支援を決めた。

支援期間の長さ、額の大きさ、いずれも生命科学分野では前代未聞の規模だ。「再生医療分野の研究で、かなりの追い風になった」と、八代嘉美・神奈川県立保健福祉大教授(幹細胞生物学)は振り返る。

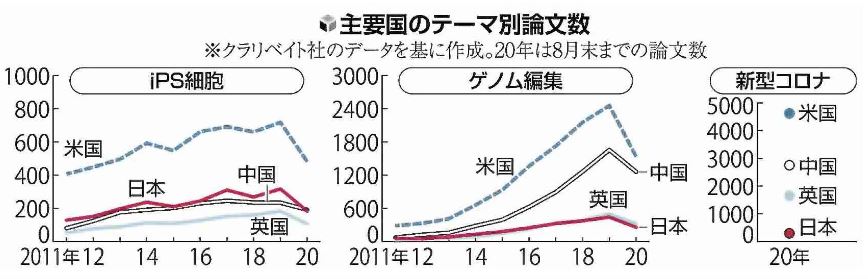

米情報調査会社クラリベイトの集計によると、日本のiPS細胞関連の論文数は増え続け、米国の約4割を維持。15〜17年の基礎生命科学の論文数が10年前より7%減った中、健闘していると言える。

iPS細胞を使った再生医療は、角膜や心臓の筋肉など一部で臨床応用が実現したが、一般医療に広がる時期は見通せない。京大などは健康な人の細胞からiPS細胞を作って備蓄する事業を進め、iPS細胞を廉価で患者に提供する道筋をつけようとしているが、製薬企業の関心は今ひとつだ。いつ実現するか、安全な医療になるのかなど、課題が山積しているためだ。

■欧米と格差

再生医療は、体内にあり様々な細胞に変わる体性幹細胞、受精卵から作るES細胞(胚性幹細胞)など、他にも利用できる細胞がある。iPS細胞は、体性幹細胞より多能性が高く、ES細胞の倫理的な問題をはらまないなど利点があるが、安倍政権時代に他の細胞の研究が足踏みし、再生医療の選択肢が狭まったという批判も根強い。コンサルティング大手アーサー・ディ・リトルによると、細胞を使った再生医療等製品の数は今年1月現在で日本は6と、米国25、欧州39より少ない。

仙石慎太郎・東京工業大准教授(技術経営)は、政府の支援について、「費用対効果が十分とは言えない。同じ金を別の分野に配分すれば、別の大発見があったかもしれない」と手厳しい。

安倍政権の間、遺伝情報を効率的に改変できる新技術「ゲノム編集」や、遺伝子改変技術を使った「がん免疫療法」など、海外で産業化や研究が加速した生命科学や医療技術がある。しかし、これらに対する政府の関心は当初低く、海外に比べて出遅れた。

政府はゲノム編集技術への支援を強化しているが、スタートアップ(新興企業)に多額の資金や人材が集まる欧米との差は明らかだ。山本卓・広島大教授(ゲノム生物学)は、「日本もこの分野に投資を集める欧米型にしなければ、スピードで太刀打ちできない」と指摘する。

■コロナで浮き彫り

新型コロナウイルスへの対応を巡っては、政治と科学の関係が注目された。日本の感染者、死者の数は欧米に比べて少なく、安倍氏は5月、「日本モデルの力を示した」と自画自賛した。だが、学校の長期間の休校やマスク配布などの政策は、「科学的知見を無視している」という批判も出た。新型コロナは現在進行形の政治的課題で、菅首相が対応を誤れば新政権に対する国民の信頼が揺らぐ。

新興感染症対策では、司令塔機能の不十分さも浮き彫りになった。病理医で一般社団法人「科学・政策と社会研究室」代表理事の榎木英介氏は、「米疾病対策センター(CDC)のように独立性を高めた常設の専門機関を設け、一貫した対応を取れる体制を築くべきだ」と指摘する。

生命科学は医療から産業、危機管理まで社会の重要な位置を占め、その政策は未来の国力を左右する。先端技術の実用化に詳しい江上美芽・細胞シート再生医療推進機構業務執行理事は「新政権は自然科学者だけでなく社会学者や経済学者も交え、日々進化する技術と社会の青写真を描く必要がある」と話す。

◆コロナのような感染症今後も

◇平野俊夫 量子科学技術研究開発機構理事長

政府は、新型コロナウイルスのような野生生物由来の新興感染症は、今後も襲来すると認識すべきだ。開発で森林が破壊され、野生動物と人間が接近したことが背景にあり、広い意味で環境問題といえる。

未知のウイルスに対しては初動の時点で最悪の事態を想定し、検査と隔離を徹底しないといけない。顧みると、日本は非常に危ない橋を渡っていた。日本で近年大きな被害がなかったのは、幸運にすぎなかった。

新興感染症のほか、自然災害、原子力施設による放射線災害のような重大な危機は、今後も起きることは十分に考えられる。政府は、専門性の高い情報の収集や分析を行い、強い権限を発揮できる危機管理の仕組みを強化する必要がある。

研究が大型化すると他の予算が削られ、研究の多様性が失われる。科学のブレイクスルー(革新)には、出口を目指したトップダウンの研究よりも、好奇心に基づく自由なボトムアップの研究が欠かせない。大事なのは両者のバランスだ。

緊急事態への目先の対処だけでなく、人類が直面する課題への大局観を持った人材を育てなければならない。大学・研究機関の評価を、より長期で見ていく視点も必要だろう。

◎ご意見、ご要望をお寄せください。科学部のファクスは03・3217・8169、電子メールはt‐kagakubu@yomiuri.com

《読売新聞 2020/10/4 より引用》