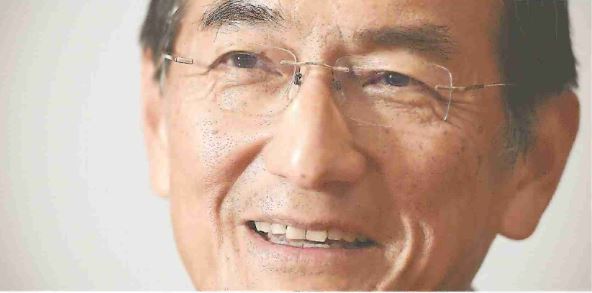

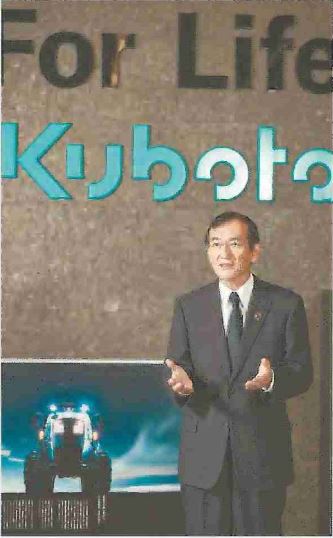

[LEADERS]食と水守り SDGsに貢献 クボタ社長 北尾裕一氏64

2020.10.20

◎LEADERS(リーダーズ) 経営者に聞く

安全な食料の確保や水環境の保全は世界共通の課題だ。クボタの北尾裕一社長は、農業機械や水道関連の技術で、持続可能な社会づくりへの貢献を目指す。

◆スマート農業 循環型の社会を提案

<高齢化による担い手の減少で、日本の農業は危機的な状況に直面している>

人手不足の問題を解決するには「スマート農業」の導入が不可欠です。クボタでは、自動運転のトラクターやコンバイン、田植え機などの実用化を進めています。ドローンによる肥料散布、収穫作業を補助するパワーアシストスーツなども活用します。資材の供給から栽培、物流や販売までITで一元管理できるシステムも開発し、データを分析して生産効率を高める構想です。その実証の場として、全国13か所に「クボタファーム」を開設しています。

さらに一歩進んで、未来の農村のあり方を提示する「スマートビレッジ」構想を描いています。インターネットの技術で農村の様々なデータを集め、その結果をインフラ整備や公共サービスなどに役立てるイメージです。トヨタ自動車やNTTが静岡県裾野市で計画している「スマートシティー」の農業版と言え、一緒に挑戦してもらえる自治体や企業を探しています。

構想ではクボタが手がける浄水や排水の処理に加え、廃棄物の溶融などの技術を総動員します。畜産や栽培から出たゴミの再利用も盛り込み、循環型の社会を提案します。

スマート農業を実現していくには、人工知能(AI)などデジタル技術がカギを握ります。AIに強い人材を積極的に採用して社内で訓練していますが、それだけでは追いつきません。米マイクロソフトと包括連携してAI関連の技術供与を受けているほか、シリコンバレーのスタートアップ(新興企業)にも出資しました。日本とオランダには「イノベーションセンター」を設立し、研究開発分野で社外との連携を加速しています。

情報通信を利用したサービスでは現在、グーグルなど「GAFA」と呼ばれる米巨大企業が席巻しています。しかし、地表から上下数メートルで展開する食料や水、環境に関する問題解決では、我々の方がノウハウを蓄積している。「農業、環境分野でGAFAのような存在になる」という意気込みで取り組んでいます。

◆欧米・途上国 地域に適した商品投入

<農機を中心に海外での売上高が急速に伸びている。2019年12月期の売上高は過去最高の1兆9200億円を計上。20年間で倍増した>

農機の市場では、米ディアや欧州CNHインダストリアルに次ぐ3位まで成長しました。世界の農業は、それぞれの国で発展段階が異なります。地域ごとに最適な商品を投入し、トップを目指します。

欧米市場でクボタは、郊外の邸宅に住む富裕層の庭園管理用の小型トラクターでは首位ですが、広大な農場で使用する大型トラクターでは出遅れています。今年、約200馬力の新型を投入しましたが、ラインアップの拡充が課題です。トラクターで引っ張り土を耕したり、草を刈ったりする作業機器「インプルメント」メーカー2社を買収し、品ぞろえを強化しています。

一方、新興国や途上国では、まずは農業の機械化が課題です。稲作国のタイでは日本のノウハウを活用しています。インド向けには荷物の運搬にも使える低価格のトラクターを投入しました。

また、水道管や水処理施設の建設では、カンボジアやミャンマー、バングラデシュなどで、大規模な工事を受注しています。地震の多い日本で培った耐震管は、米西部でも使われるようになっています。

海外での事業拡大に対応し、北米や欧州など世界4極の地域統括会社を整備しつつあります。日本から社長を送り込むのではなく、これからは現地で人材を育ててトップに据える。ゆくゆくは本社の役員にも起用する。世界各国でより多くの優秀な人材が集まるようになれば、経営体制のグローバル化が完成したと言えるでしょう。

◆環境汚染防止「ワンクボタ」で目指す

<船舶工学科出身だが、トラクターの技術者となった>

大学を卒業したのは、第2次石油危機のさなかで、志望していた造船会社の採用がありませんでした。そんな時、親友から「面白い会社がある」とクボタを勧められました。

入社2年目で北海道に赴任した経験が忘れられません。約1か月間、牧場に住み込んで農業を実習しました。早朝5時から夜11時まで、乳搾りや牛舎の掃除など働きづめで、農機を運転したのは実習が終わる直前でした。農家にとっては牛や作物の世話が第一で、農機の優先順位は低いと知りました。一方で、肝心の時に農機が動かなかったら大変な迷惑をかけると、身にしみました。

2回の米国生活も、大きな転機となりました。入社から20年たった1999年、テキサス州ダラスに駐在しました。自分が設計したトラクターがどのように使われているのか実際に見て、次の開発に役立てようと、北米のディーラーをくまなく回りました。

2011年から3年間、販売会社の社長として再び赴任しました。30年間、ほぼ技術部門にいたので販売、サービスは、正直言ってよくわからない。ところが、現地の社員はじっと指示を待っている。「これはあかん」と思いました。それまで日本人の社長が日本人の駐在員たちと全部決めていたので、現地の社員は意欲を失っていたのです。

そこで20人程度の幹部を集め、1泊2日の合宿をしました。ブランド力向上などの課題について議論し、夜も酒を交えて意見を聞きました。ぼんやりですが「経営とはこういうことかな」と意識しました。ビジネスでも技術開発でも、相手を思いやる「オンユアサイド」の精神を大切にしたいと考えています。

<事業活動を通じたSDGs(持続可能な開発目標)の達成を経営の柱に据える>

創業者の久保田権四郎は130年前、「コレラの蔓延(まんえん)から人々を救いたい」との強い思いから水道管の国産化に取り組みました。新型コロナウイルスの感染拡大が続く今も含め、感染症対策の基本となる「手洗い」を支えています。

現在、効率的な食料の生産、安全な水の供給、ゴミや排水による環境汚染の防止といった社会課題の解決を使命としています。国連が掲げるSDGsとぴったり重なります。

実現に向け、社内で「ワンクボタ」を目指そうと呼びかけています。SDGsは、トラクターや水道管など単品では達成できません。全部門が連携し、総合的な解決策を提案する必要があります。(聞き手・三宅隆政 写真・河村道浩)

■記念ボール

米フットボールチーム、ダラス・カウボーイズの新スタジアムの完成を記念して作られた。2回の米国駐在時代の恩人で、販売会社の支店長だったマイク・ブローカーさんからプレゼントされた。約10歳上で、兄貴分だったブローカーさんは、米国人の思考方法や生活スタイルを教えてくれ、2016年に死去した。「ダラスは第二の故郷」(北尾社長)だ。

◇きたお・ゆういち 1956年生まれ。兵庫県芦屋市出身。79年東京大工学部卒業、久保田鉄工(現クボタ)入社。農機総合事業部長、機械事業本部長などを経て2020年1月社長。大学時代は体育会でテニスに没頭したスポーツマン。米国赴任後はゴルフに転向、週末に技術を磨いている。

〈NUMBERS〉

◆67.4%

海外売上高の比率は2001年には20%だったが、20年間で3倍超の67.4%に伸びた。売上高では北米が35%で最も多く、日本が33%と続く。アジアは17%、欧州が13%の順となる。部門別では、機械が82%と大半を占める。

◎注目の企業トップらに聞く「LEADERS(リーダーズ)」は第1、第3、第5火曜日に掲載します。

《読売新聞 2020/10/20 より引用》