畜産 デジタルで省力 体重測定 分娩看視など=岩手

2020.11.03

◆負担減 担い手不足解消に

県内の畜産業界で、デジタル技術を導入して重労働を軽減する取り組みが広がっている。家畜を扱う畜産業は体力を必要とする仕事がある一方で、従事者の高齢化や労働力不足といった課題を抱えており、関係者は負担軽減を担い手不足の解消につなげたい考えだ。

ブランド豚肉「やまと豚」を生産する岩手町の養豚会社「みなみよ〜とん」は、出荷前の豚を撮影しただけで体重を量れる端末を取り入れ、省力化に成功した。

市場では、豚の価格は体重で決まる。体重が多すぎたり少なすぎたりすると格付けが下がるため、正確な把握は欠かせない。同社はこれまで2人1組で豚を体重計に追い込んで測定してきたが、毎週1000頭弱の豚を出荷するため、作業員に肉体的な負担がかかっていた。目視で重さを推定する「目勘(めかん)」という方法もあるが、熟練した作業員でなければ精度にばらつきが出る。

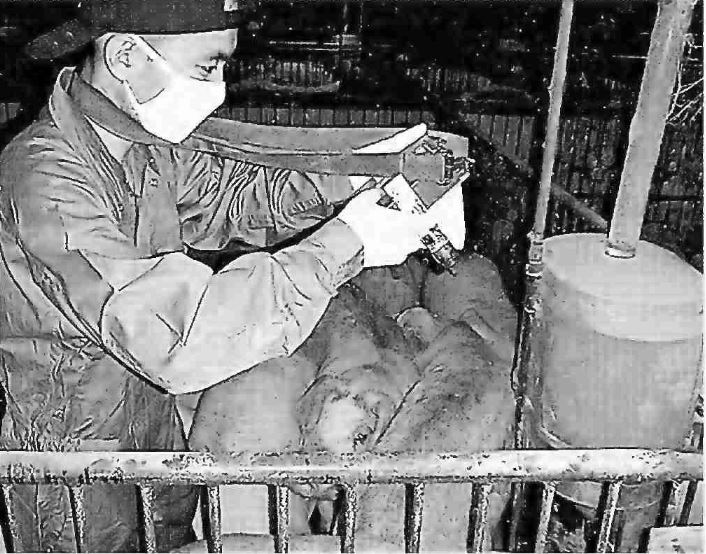

同社が導入したのは「デジタル目勘」と呼ばれる小型端末。豚の背を撮影すると人工知能が3次元データを読み取り、2・8秒で体重が判明する。伊藤忠飼料とNTTテクノクロス(いずれも東京)が共同開発した。

みなみよ〜とんは昨年に1台を、今年7月にもう1台を導入した。購入費用は2台で103万円、ほかに利用料が月額3万円かかるが、農場長の村山克(まさる)さん(45)は「誰でも一人で測定できるので職場環境の改善につながった」と話した。

本県は2018年の畜産の産出額が1608億円で、全国4位の「畜産県」だ。しかし担い手の減少が続き、肉用牛の飼養戸数は現在は4060戸で、10年前より半数近く減った。

こうしたなか、畜産業界では様々な場面でデジタル化が進む。県畜産課によると、牛が出産する様子を自宅や事務所、外出先から映像で確認できる「分娩(ぶんべん)看視機器」を導入した生産者は350戸に上り、牛舎での看視時間が減った。死産も減少しており、導入による効果とみられる。自動で牛の乳を搾る搾乳ロボットも、14戸が導入した。

県は今年度、放牧場での労力削減に向け、デジタル技術を活用したモデル実証事業や情報通信技術の研修会を支援する事業に320万円の予算を計上した。

9月に発足した菅内閣もデジタル化に力を入れる。農林水産省は「デジタルトランスフォーメーション」と銘打ち、第1次産業でのデータの活用や、補助金などの手続きのオンライン化などを進める方針だ。

《読売新聞 2020/11/03 より引用》