[サイエンスBOX]恐竜 なぜ羽毛姿に? 化石続々発見 常識覆る

2020.11.13

◎知る

恐竜といえば、ウロコ姿で描かれることが当たり前だったのに、最近の恐竜図鑑をみると、色鮮やかな羽毛をまとった姿が目立つようになった。なぜ恐竜のイメージが変わったのだろう。(編集委員 芝田裕一)

■Tレックスも

現在の地球の生き物で羽毛を持っているのは鳥類だけ。6600万年前に絶滅した恐竜は、体がウロコに覆われているトカゲやワニと同じ爬虫(はちゅう)類だ。

「恐竜の一部が鳥になった」と昔から言われてきたものの、羽毛が進化するのは、最初の鳥類とされる始祖鳥あたりから、と考えられていた。

その常識を覆したのが、1996年に中国で見つかった羽毛のある恐竜「中華竜鳥」だ。その後も続々と羽毛つきの化石が中国で発見され、一部の恐竜が羽毛を備えていたことは決定的となった。さらに2003年には、翼のある恐竜ミクロラプトルの化石も出てきて、恐竜と鳥の境目があいまいになっていった。

どう猛な大型肉食恐竜の代表格で、北米にいたティラノサウルス・レックス(Tレックス)も、最近は羽毛つきで描かれることが多い。羽毛のあるTレックスの化石は出ていないが、中国で見つかった初期のティラノサウルス類が羽毛を備えており、Tレックスの祖先は羽毛恐竜だったと推定されるからだ。

ただTレックスの首や腰にウロコがあったという報告もあり、大型化する過程で羽毛を失っていった可能性もある。恐竜など中生代の爬虫類に詳しい国立科学博物館標本資料センター長の真鍋真さんは「Tレックスの背中や尾などは羽毛だった」と推定している。

■別の役割

恐竜は、骨盤の形の違いから、竜盤類と鳥盤類に分けられる。当初は竜盤類に属する肉食恐竜の一部が羽毛を発達させたとみられていたが、鳥盤類に属するプシッタコサウルスの尾やクリンダドロメウスの胴体にも羽毛が確認された。

実は多くの恐竜が部分的に羽毛を生やしていた可能性があり、羽毛の量を増やした種類が鳥に進化したのかもしれない。動物発生学が専門の東北大の田村宏治教授らは、「爬虫類や哺乳類も羽毛をつくる遺伝子を持っている」との論文を17年に発表している。中国の研究者らは「早い時期に恐竜と分岐した空飛ぶ爬虫類の翼竜も、飛膜に羽毛があった」と主張している。

飛ばない恐竜の羽毛の役割は何か。鳥類は外気温に左右されず体温が一定の恒温動物だが、爬虫類は変温動物で、恒温への進化の途上にあった小型の恐竜は、気温が下がると体温を維持するのが難しかっただろう。もし羽毛があれば、フリースを着ているように寒い夜でも活発に動き回れたと推測される。

翼にも、他の用途があったのだろうか。恐竜の繁殖戦略を研究する筑波大の田中康平助教らは、オルニトミムス類という羽毛恐竜が、卵を温めるのに翼を使ったと考えている。ドーナツ状に卵が並んだ巣の化石の形を説明するのにつじつまが合うという。

真鍋さんは、恐竜の翼について「メスへのアピールにも功を奏したかもしれない」と指摘している。

◆ほとんどが地味な色 組織の痕跡から推定

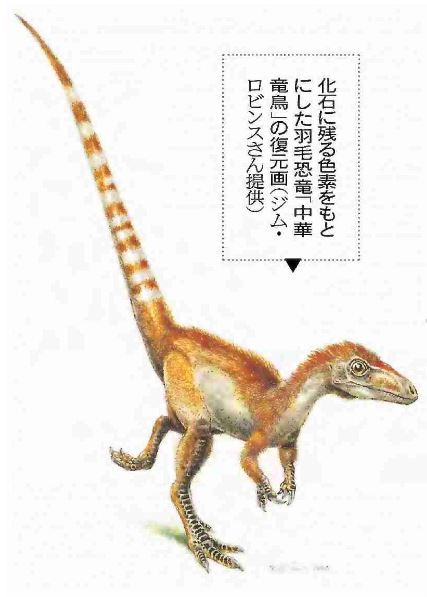

羽毛はどんな色なのだろう。恐竜の羽毛を電子顕微鏡で観察すると、メラニン色素に関係する「メラノソーム」という組織の痕跡が見つかることがある。メラノソームの形や大きさ、密度を今の鳥と比べることで、どんな色だったかを推定できる。最初に見つかった羽毛恐竜の中華竜鳥やアンキオルニスなどは、全身の色がほぼ明らかにされている。

これまで分かった恐竜の羽毛の色は地味なものがほとんどだが、恐竜図鑑の編集方針によって、復元画には鳥類のような派手な色が取り入れられることもある。

羽毛をCGで表現すると費用がかさむため、映画やテレビの恐竜はウロコ姿で描かれることもあった。ところが、NHKは昨年7月の番組で、巨大な前脚で知られるダチョウ型恐竜デイノケイルスを頭や前脚に赤い飾りをつけたピンクの羽毛姿で登場させ、関係者を驚かせた。

真鍋さんら専門家は、証拠のない派手な色の採用には慎重だ。国立科学博物館には、真鍋さんの監修で羽毛恐竜バンビラプトルの復元模型が展示されているが、その羽毛は白い。色が分からないため、多くの動物で確実に出現する、メラニン色素が少ないアルビノにしたという。

◎ご意見、情報は科学医療部へ

ファクス06・6361・0521

電子メールoykagaku@yomiuri.com

《読売新聞 2020/11/13 より引用》