和牛甲子園へ猛進 豪雨・コロナ禍乗り越え 熊本・南稜高「被災地明るく」

2021.01.13

昨年の九州豪雨で被災した熊本県あさぎり町にある県立南稜高校の部活動「ウシ部」の生徒たちが、15日に東京で開かれる「和牛甲子園」に出場する。昨年は豪雨に加え、新型コロナウイルスによる一斉休校で活動は大きな制限を受けたが、干支(えと)の「丑(うし)」にちなみ、被災地にいい知らせを届けようと、飛躍を誓っている。(林航)

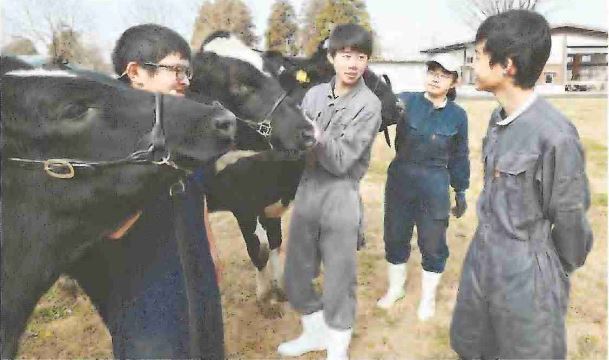

「牛の顔が審査員によく見えるように、前足を出して、体はまっすぐに」。昨年末、学校の農場で、ウシ部顧問の春山雄介教諭(61)が、作業着姿の部員を指導していた。生きた肉牛や乳牛を審査する地域の品評会に向けた練習だ。部長の3年山本華澄さん(18)は「美しく見えるように引くためには、牛との相性が大切。普段から愛情を持って接しています」と話す。

ウシ部は、総合農業科の生徒を中心に12人が所属。「酪農」「肉用牛」の2班に分かれ、計57頭を肥育している。10年近く同好会として活動していたが、春山教諭が2019年4月、部に昇格させて発足。部活では、エサやりやブラッシング、高品質な牛に育てるための適度な運動のほか、品評会での牛の引き方の練習もある。春山教諭は「部活動を通して経験豊富な畜産農家との交流が増えた。高齢化する畜産業の技術継承や人材育成につながっている」と強調する。

しかし、昨年は、新型コロナウイルスの影響で、地域で開かれる和牛の品評会が全て中止された。さらに7月の豪雨では球磨川が氾濫。学校は被災を免れたが、町内では、151世帯423人が半壊や床下浸水し、作物などの農業被害は約5億円に達した。生徒たちの通学に欠かせない「くま川鉄道」も全線不通となった。親の送迎で学校に通う部員や10キロ以上離れた自宅から自転車で通うことになった部員もいる。

部活動も地域も大きな打撃を受けたが、部員らは「地元に恩返しをしたい」との思いから、和牛甲子園へ2度目の参加を決めた。これまで、地元の畜産農家から餌の配合方法を学ぶなど、多くの指導を受けていたからだ。和牛甲子園を「私たちの活動の集大成」と位置づけた。

和牛甲子園では、肉用牛班の生徒が育てた黒毛の雌「ふく86」(29か月、824キロ)を県産ブランド和牛「和王(わおう)」として出品。生徒らは上京せず、オンラインで中継されたライブ映像を見守る。

17キロ離れた人吉市内の自宅から自転車で通う2年の嶽本潤さん(17)は「将来は、部の経験を生かして、球磨地方ならではのブランド牛を開発し、地域の畜産業を支えたい。和牛甲子園で入賞し、被災地に明るいニュースを届けたい」と語った。

◆九州の7校 11頭を出品

和牛甲子園は、未来の畜産業を担う高校生の就農意欲や技術の向上を目的に、JA全農が2018年から開催している。今年は東京都中央卸売市場などを会場に、オンラインで実施。全国19県から過去最多の33校が参加する。

審査は肉の品質を競う「枝肉評価部門」と、日頃の肥育の取り組みを発表する「取組評価部門」に分かれ、2部門の合算で総合評価が決まる。

審査員は、肉付きやロースの大きさ、バラの肉厚などで品質を評価。肉はその後、卸売業者に販売されるが、上位に入賞すれば、高値で取引されることもある。今年は新型コロナウイルス感染防止のため、取組評価部門は事前に撮影した動画での審査となる。

九州はブランド和牛の肥育が盛んで、今年は7校が11頭を出品する予定。鹿児島県勢の活躍が目立っており、19年には曽於高が枝肉評価部門、市来農芸高が取組評価部門でそれぞれ最優秀賞を受賞。20年には市来農芸高が総合評価部門で最優秀賞に輝いている。

図=地図

写真=(上)牛の世話をするウシ部の生徒たち(昨年12月、熊本県あさぎり町で)=秋月正樹撮影

写真=(下)和牛甲子園に出品される「ふく86」=南稜高校提供

《読売新聞 2021/01/13 より引用》