時短 生産者も悲鳴 牛肉・フグ 価格や出荷量低迷

2021.01.26

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店に対する営業時間短縮の影響が、食材の生産者を直撃している。外食需要の落ち込みで取引価格や出荷量が低迷しているためだ。国は生産者に支援金を支給する方針だが、対象の範囲や開始時期は決まっていない。生産者からは「このままでは死活問題だ」と悲鳴が上がっている。

■「死活問題」

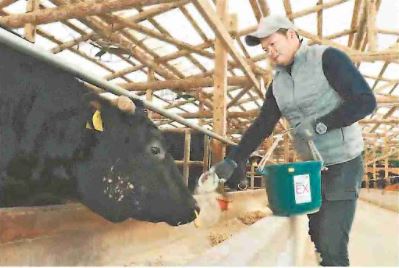

「また価格が落ちるかもしれない」。宮崎県高千穂町で和牛150頭を飼育し、県産ブランド牛「宮崎牛」として出荷する佐藤孝輔さん(40)は不安を隠せない。頭に浮かぶのは、昨年4月、全国に緊急事態宣言が発令された時の価格下落だ。

JA高千穂地区畜産部によると、昨年2〜12月の同地区の枝肉価格(和牛去勢)は1キロ平均2192円。前年同期より300円ほど安く、特に昨年4月は1キロ2000円を割り込み、大幅な価格低迷は3か月続いた。

7月以降は海外輸出が回復したこともあり、価格は前年並みに戻ったが、JA宮崎経済連(宮崎市)の担当者は「今回の時短営業の影響が価格に出るのはこれからだ」と警戒する。佐藤さんは「農家が頑張っても、消費者に食べてもらわないと生活は苦しい」と語る。

影響は、冬の味覚・フグにも及ぶ。養殖トラフグの生産量が2019年に日本一だった長崎県。長崎市たちばな漁協の里喜仁(よしひと)・養殖部会長(51)は「こんなにフグが売れないのは初めて」と肩を落とす。飲食店向けの出荷が減り、今月は取引がゼロの日もある。

漁協では一般家庭向けのインターネット販売を強化する方針だが、里さんは「新型コロナの感染が収束するまでは厳しい状況が続くだろう。このままでは死活問題。早急な公的支援を求めたい」と訴えた。

■支援対象どこまで

緊急事態宣言の再発令で、時短に応じた飲食店には1日最大6万円の協力金が支給されるが、飲食店に食材などを提供する生産者・事業者は協力金の対象外。このため、経済産業省は、宣言再発令対象区域の飲食店などと直接、間接的に取引する生産者らを対象に、一時金の支給を決めた。

新制度は、1月または2月の売上高が前年比50%以上減となった生産者らが対象で、最大40万円を支給する予定だ。経産省は「幅広く支援する制度にした上で、できるだけ早い時期に支給を始めたい」とする。

ただ、「間接的」の対象をどこまで広げるかは、まだ決まっていない。例えば、飲食店に割り箸を提供する事業者は支給対象だと経産省は想定するが、担当者は「原材料まで遡ると、対象は際限なく広がる。対象の線引きは難しい」と話す。

人気の日本酒「獺祭(だっさい)」で知られる旭酒造(山口県岩国市)も、時短に伴う協力金の対象外である事業所の一つ。23日、酒米の生産農家を対象にした品質コンテストを開催した。優勝した農家の酒米は相場より高値で買い取る。

同社も、前回の宣言時に売り上げが前年比で6割減に。今回も前年比3割減の厳しい状況が続くが、広報担当者は「今後も良い酒を造るためには、酒米の生産を続けてもらう必要がある」とコンテストの狙いを説明する。

優勝した福岡県朝倉市の農家、北嶋将治さん(47)も出荷量が例年の2割減と苦しむ。「食を支える生産者の実情に目を向けた支援を国にはお願いしたい」と求めた。

◇経済産業省が検討する生産者への支援制度

| 対象 | 飲食店の時短営業などで売り上げが 減少 |

| 要件 | 緊急事態宣言の発令地域などにある 飲食店と直接、間接的に取引がある |

| 1月または2月の売上高が半減 | |

| 支給額 | 最大で法人が40万円、個人事業者が 20万円 |

写真=「価格下落が心配だ」と語る宮崎牛の肥育農家の佐藤さん(宮崎県高千穂町で)=小川哲雄撮影

《読売新聞 2021/01/26 より引用》