米牛肉輸入制限近づく 3年半ぶり 関税38.5%に 外食産業など影響も

2021.03.16

米国産牛肉の輸入量が増え、約3年半ぶりの緊急輸入制限(セーフガード)が発動される可能性が高まっている。2020年の日米貿易協定の発効で関税が下がり、米国と並ぶ輸入先の豪州が干ばつで生産量を減らしたためだ。発動されると関税は25・8%から38・5%に上がり、一時的に外食産業や消費者の負担増につながるおそれがある。

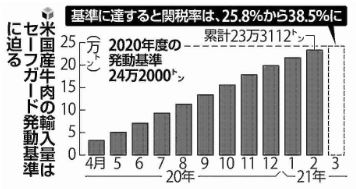

■基準の96%に

協定では、国内の畜産業を保護するため、輸入量が基準を上回ると関税が上がるようにセーフガードを導入した。20年度基準の24万2000トンを超えた段階で、早ければ3月中旬以降、30日間適用される。

財務省によると、20年4月〜21年2月の米国産牛肉の輸入量は前年同期比1・6%増の23万3112トンで、基準の96%に達した。輸入量が月2万トン前後で推移する中、残り1か月で発動まで1万トンを切る水準となっている。

協定の発効で、米国産の関税が環太平洋経済連携協定(TPP)参加国と同じ水準まで下がったのが要因だ。競争力が高まった米国産は日本産の半値程度で販売されることが多く、国内の牛肉流通量の約4割を占める。

一方、豪州産牛肉の20年4月〜21年1月の輸入量は、前年同期比10・6%減の22万2641トンと大きく落ち込んだ。米国産への切り替えが進んだとみられる。

セーフガードが発動されると、米国やニュージーランド、カナダ産などの輸入冷凍牛肉を対象とした17年8月以来となる。当時は協定とは別の枠組みの「関税緊急措置」に基づき、四半期の輸入量増加率が前年同期と比べて17%を超えるなどの条件を満たして発動された。8か月間にわたって38・5%から50%に引き上げられ、米国の強い反発を招いた。

■小売価格転嫁か

価格が手ごろな米国産牛肉は家庭に浸透し、牛丼やハンバーグ、焼き肉など外食産業でも広く利用されている。スーパーなどと取引する食肉卸大手の担当者は「発動した場合を想定して既に二重で価格を提案している」と話しており、小売価格に転嫁される可能性がある。

米国産の牛カルビなどを提供する焼き肉チェーンは「仕入れ先と調整して消費者に影響が出ないようにしたい」、大手牛丼チェーンは「仕入れコストが上昇する可能性がある。価格について議論している」と対応を検討している。ただ、発動が30日間に限られるため、関連業界では「影響は限定的」との見方が多い。

一方、セーフガード発動から10日以内に、日米両国間の協議が始まるルールとなっている。今後の発動基準見直しなどがテーマになるとみられる。米国のバイデン政権も自国の産業保護に力を入れており、議論の行方が注目される。

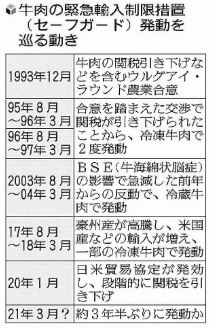

◇牛肉の緊急輸入制限措置(セーフガード)発動を

巡る動き

| 1993年12月 | 牛肉の関税引き下げなどを含むウルグ アイ・ラウンド農業合意 |

| 95年 8月 〜96年 3月 | 合意を踏まえた交渉で関税が引き下げ られたことから、 冷凍牛肉で2度発動 |

| 96年 8月 〜97年 3月 | |

| 2003年 8月 〜04年 3月 | BSE(牛海綿状脳症) の影響で急減した 前年からの反動で、冷蔵牛肉で発動 |

| 17年 8月 〜18年 3月 | 豪州産が高騰し、米国産などの輸入が 増え、一部の冷凍牛肉で発動 |

| 20年 1月 | 日米貿易協定が発効し、段階的に関税 を引き下げ |

| 21年 3月? | 約3年半ぶりに発動か |

図=米国産牛肉の輸入量はセーフガード発動基準に迫る

写真=米国産牛肉が並ぶ精肉コーナー。日米貿易協定の発効で関税が引き下げられた(東京都内のスーパーで)

《読売新聞 2021/03/16 より引用》