[New門]培養肉 目指すは「夢の宇宙食」

2021.04.16

◇ニュースの門 (金)培養肉

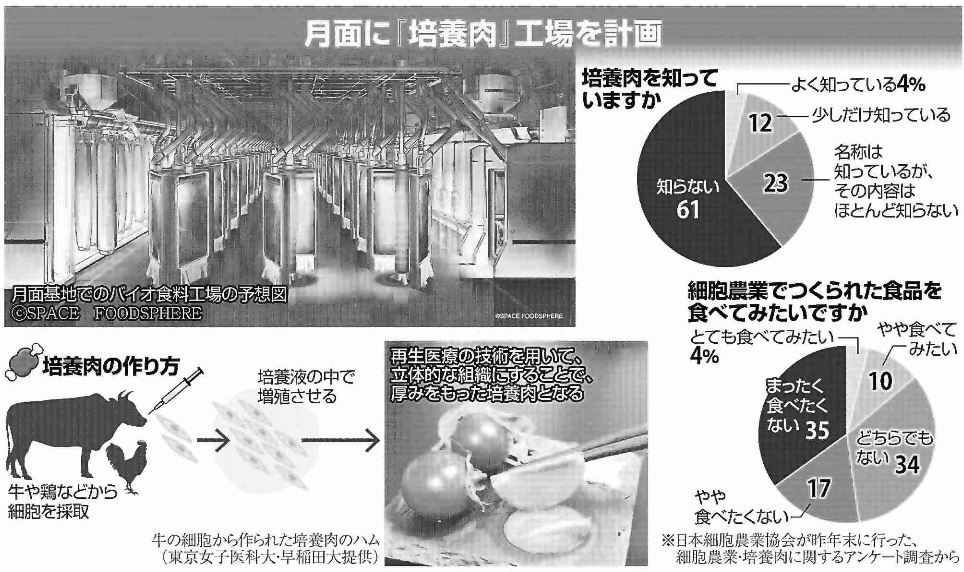

世界で「培養肉」の開発競争が起きている。畜産に頼らず、動物の細胞を人工的に増やして作る食肉で、食料危機などの解決策の一つと期待される。日本は、独自の視点で開発を進めている。目指すのは培養肉を使った「夢の宇宙食」だ。

◆日本、30年代後半に月面で生産計画

2020年代後半の月面着陸を目指し、米国主導の有人月探査「アルテミス計画」が進んでいる。近年、宇宙旅行を企画する民間企業も相次ぐ。

バカンスは宇宙で——。遠い未来ではないかもしれない。

宇宙時代の課題の一つが「食」だ。宇宙航空研究開発機構(JAXA(ジャクサ))の標準的な打ち上げ費用では、1キロ・グラムの荷物を宇宙に運ぶのに330万円かかる。宇宙への運搬には長い時間も必要だ。地球から食材を供給し続けるのは難しい。

「ならば宇宙で食材を作ろう」

日本が注目したのが、再生医療を応用し、糖やアミノ酸、ホルモンなどを含む無菌状態の培養液で牛や鶏、魚の細胞を塊へと育てる培養技術だ。培養液に使う水の確保が難題だったが、米航空宇宙局(NASA)は昨年、月面に水の存在を確認した。

JAXAなどは、宇宙での食料生産を目指す計画「スペースフードスフィア」をスタートさせている。30年代後半に月面で培養肉の生産を目指している。同計画の代表、小正瑞季さんは「日本が他国と異なるのは、宇宙空間でも食などの生活の質(QOL)を重視していることだ。月や火星で新鮮なステーキや焼き肉を食べたい」と語る。

◆温暖化防止にも

地球温暖化対策を重視するバイデン米大統領の誕生は、培養肉開発への追い風となった。国連食糧農業機関(FAO)によると、世界の温室効果ガスの約15%は畜産業に由来する。膨大な家畜が出すゲップに含まれるメタンガスなどだ。温暖化対策が進めば、畜産業のあり方に影響が及ぶ可能性がある。

また、国連推計によると世界の人口は、50年に97億人まで増える。畜産だけでは、必要な量のたんぱく質を賄いきれない「たんぱく質危機」も迫る。

地球規模の課題を背景に、米国、イスラエル、欧州は培養肉の開発に熱心だ。ハムやステーキがすでに試作されている。

日本も負けていない。新興企業のインテグリカルチャー(東京都文京区)は、培養に必要な成長因子を人工的に作るシステムを開発し、高額な培養液の費用を100分の1に抑えた。この技術を使い、年内にも「培養フォアグラ」を販売予定だ。

東京女子医科大の清水達也教授(再生医療)らは、クロレラなどの藻類から作る培養液の研究を進めている。光と水に空気、ミネラルがあれば培養液が調達可能となり、宇宙での持続的な肉の生産が現実味を帯びる。

◆「知らない」6割 消費者の反応が…

もっとも、宇宙進出の前に大きな関門がある。日本の消費者に受け入れられるかどうかだ。

1990年代に登場した遺伝子組み換え技術による作物は、情報不足から消費者に不安感が広がった。内閣府食品安全委員会の審査を通過した国産の組み換え食物は一例もない。商業栽培が進む海外との落差は大きい。

培養肉を推進する日本細胞農業協会が昨年末実施したアンケートでは、培養肉を「知らない」と答えた人は6割。そのうち6割が「食べたくない」とした。一方、培養肉を「知っている」と答えた人のうち、「食べたくない」は3割だった。

同協会の杉崎麻友理事は「培養肉を普及させるためには、製造過程を情報開示し、どんな物かまず知ってもらうこと。その上で、安全性への理解が広がることが欠かせない」と語る。

普及への課題は多い。だが、将来、宇宙で「和牛ブーム」を起こす可能性も秘めている。

〈MEMO〉

◆がんもどき代替肉の代表

培養肉と並び、近年、注目されているのが大豆などの植物を原料とする「代替肉」だ。ひき肉を模したものが多く、代替肉ハンバーガーなどがすでに商品化されている。

実は、日本人と代替肉のつきあいは長い。仏教の伝来とともに日本に伝わり、独自の発展を遂げた精進料理は、大豆や野菜など植物性の材料だけで肉を再現する。中でも日本で進化した代替肉の代表は「がんもどき」だろう。豆腐を潰して油で揚げ、昆布やシイタケのだしと一緒に長時間煮込むことで、雁(がん)の肉の食感に似せたことから、この名前がついた。

代替食品は伝統的な中国料理にもある。ただ、味よりも、見た目を似せることに重点が置かれてきたという。

東京都世田谷区の日本料理店「泉竹」の鈴木邦昌総料理長(植物性料理研究家協会講師)は、「代替肉が注目される今こそ、日本の精進料理を世界に広める好機だ」と語る。鈴木さんはいま、大豆由来の代替肉を使用した八宝菜の弁当作りを計画中だ。将来的には海外での販売を視野に、創作に力を入れている。

技術で食材を作り出す「フードテック」の時代。日本の伝統を融合させることで、より魅力的な食が誕生するかもしれない。

◇世論調査部 田渕亮

読者投稿欄「気流」を担当。コロナ禍で10キロ・グラム増量。食べても太らない夢の食材を探索中。

〈新聞教室ミニ〉

こどもボイス 読者からのお便りを紹介する投稿コーナー。毎月200通を超えるはがきが届きます。担当者が全て目を通し、毎週10通前後を掲載しています。月ごとに設定したテーマへの回答や「こんなニュースを取り上げてほしい」など、内容は様々。読者と編集室をつなぐ大事な窓口です。

《読売新聞 2021/04/16 より引用》