[スキャナー]食品価格 上昇じわり 世界的な天候不順 穀物に投機マネー

2021.05.26

◇SCANNER

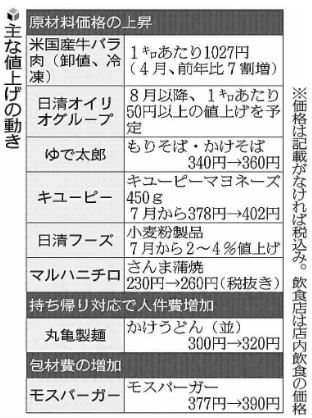

◆牛肉 豪州産品薄→米国産7割高

牛肉や食用油、小麦粉など身の回りの食品価格がじわりと上昇している。世界的な天候不順に加え、金融緩和で投機マネーが穀物市場に流入するなど複合的な要因が影響している。節約志向が強まるなか、家計の重しになりそうだ。(経済部 米山裕之、佐藤寛之)

■干ばつ

東京都練馬区の食品スーパー「アキダイ関町本店」で25日午前、米国産牛ロース肉の切り落としが100グラム224円で売られていた。焼き肉や牛丼など、家庭では使い勝手の良い食材で、昨秋から2割程度上昇したという。

買い物に来た近くの主婦(72)は、「国産より安いので、よく買っていた。最近は価格が高くなって手が出しにくい」とため息をつく。

独立行政法人の農畜産業振興機構によると、米国産牛バラ肉(ショートプレート、冷凍肉)の4月の平均卸値は1キロ・グラムあたり1027円。前年4月に比べて7割高く、6年4か月ぶりの高値水準だという。

原因は輸入牛の約5割を占める豪州産の品薄だ。干ばつで牧草が育たず、肉用牛を早めに出荷した影響が残り、今も牛が少ない。米国産に輸入が集中し、半年先の調達分がすでに埋まっているという。中国や韓国からの引き合いも強く、食肉卸の関係者は「米国牛を求める他国との間で争奪戦になっている」と説明する。

■年に3度

食品価格の値上がりは、天候不順だけが原因ではない。日清オイリオグループは25日、8月にサラダ油など家庭用商品を1キロ・グラムあたり50円以上値上げすると発表した。4月と6月に続く改定で、計100円以上の値上げとなる。1年に3度値上げするのは、2012年度以来だ。

食用油の主な材料である大豆は、いち早く景気が回復した中国で飼料需要が増えている。コロナ禍のもと、各国の中央銀行は経済を下支えするため大規模な金融緩和を続けており、中国の動きを見越した投機マネーが買いに向かっている。

さらには、輸送費が上がっている。巣ごもり需要で運ぶモノが増える一方、港湾では、コロナ感染への懸念から人手不足が深刻になっているという。

米中対立が思わぬ余波を及ぼしたケースもある。

中国はトウモロコシを米国から輸入しており、依存度を減らすため国内での作付けを増やしている。そのあおりで輸出用のソバの生産量が減少し、関係者によると、日本での中国産玄ソバの流通価格は1年前から3割ほど高くなった。そばチェーン「ゆで太郎」は5月1日、そばの「もり」と「かけ」を340円から360円に値上げした。

■今後は

食品の値上がりは今後も続くのか。日清フーズは、7月納品分から小麦粉を2〜4%程度、9月納品分からパスタやそばを2〜9%程度値上げする。今後も物流費の上昇が続くことなどを考慮したという。

ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎氏は「原材料価格の上昇をコスト削減などで吸収できなくなり、小売価格に転嫁する動きはこれから本格化する可能性がある。しばらくは値上げが続きそうだ」と話している。

◆ジャガイモ 買い置き需要 4割高 長引くコロナ禍

国内では、新型コロナウイルスの感染拡大が長引いていることも、食品価格に影響を与えている。農林水産省が25日発表した食品価格動向調査によると、17〜19日の野菜の小売価格は、ジャガイモが平年比で40%高かったのに対し、キャベツは38%、レタスは24%安かった。

ジャガイモは使い道が多く、買い置きができるとあって昨夏以降、比較的高値で推移している。アキダイの秋葉弘道社長は、「仕入れ値が例年の倍くらいで、売れても赤字になってしまう場合がある。タマネギが高い時もある。定番の食材なので、置かないわけにはいかない」と打ち明ける。

一方、レタスに代表される葉物野菜は、レストランでサラダバーの素材として提供されることが多く、来店客が減った影響で安値傾向が続く。

外食チェーンでも、感染拡大が値上げにつながった例がある。モスフードサービスは4月、主力の「モスバーガー」を13円値上げして390円にした。昨年4月の緊急事態宣言以降、持ち帰りの利用が増え、無料で提供している紙袋の負担がかさんだためだ。

丸亀製麺も4月から「かけうどん」を20円値上げして320円にした。うどんの持ち帰り販売で、説明にあたる従業員を増やしたため人件費が膨らんだという。

コロナ禍により将来の所得の減少を恐れて、節約志向が強まっている。第一生命経済研究所の小池理人(まさと)氏は「食品の値上げは一部にとどまるが、収入が減った家計には負担増になる。日頃のやりくりに知恵を絞る家庭が増えそうだ」と話している。

《読売新聞 2021/05/26 より引用》