食の安全認証 五輪で光 選手村で採用 取得広がる

2021.07.16

東京五輪・パラリンピック開催を機に、食材の安全性を証明する「GAP(ギャップ)」の認証を取得する農業者が増えている。選手村では、食材を納入する際の条件に掲げる。GAP認証を求める動きは五輪に限らず、国際的な潮流になりつつあり、農作物の輸出増に向けて農林水産省が導入を促進している。(今泉遼)

■経営安定

「取引先のスーパーが優先的に扱ってくれるようになり、経営の安定化につながった」。レタスなどを育てる神奈川県秦野市の「はだのふぁーむ」社長の中野晴彦さん(55)は、GAPの効果をこう語る。

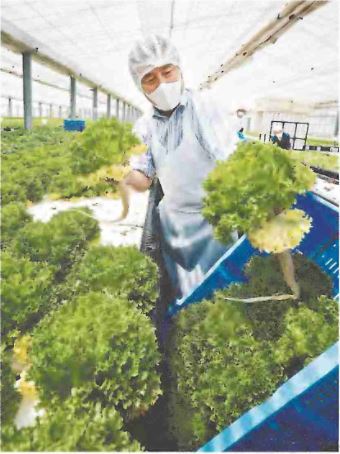

同社がGAP取得の取り組みを始めたのは2017年。五輪・パラの大会組織委員会がGAP認証を選手村に食材を納入する条件としたのがきっかけだった。約60人の従業員に対し、肥料散布や収穫の日付、量などを文書で正確に記録するよう指示。異物の混入や従業員のけがを防ぐため、農薬の保管場所を鍵のかかる倉庫の棚の低い位置に変えたり、マスクや帽子の着用を徹底したりした。昨年、審査を経てJGAPを取得した。

今回の五輪・パラでは、仲卸業者を通じて選手村用にレタスの発注を受けた。中野さんは「コロナ禍で行動が制限されている選手たちにとって選手村での食事は、リラックスできる貴重な時間となるはずだ。新鮮な野菜を食べて英気を養ってほしい」と願う。

■輸出100倍

「国際的にはGAPを取っているのは当たり前という風潮だ」。こう語るのは、鹿児島県霧島市で茶を生産する「ヘンタ製茶」社長の辺田(へんた)孝一さん(59)だ。

同社は14年頃からシンガポールに茶の輸出を開始。16年にJGAP、18年にアジアGAPを取り、輸出先は台湾や米国、フランスなどに広がった。20年の輸出量は14トンと、6年間で100倍に増加。辺田さんは「国内の茶の市場は頭打ちだが、海外では健康志向の高まりで茶の人気が上昇している。GAPを生かして海外の販路を広げたい」と意気込む。

コロナ収束後のインバウンド(訪日外国人客)需要を見込むのは、徳島県阿波市のナス農家、武沢豪(つよし)さん(43)。16年に特産の白ナス「美〜ナス」でグローバルGAPを取得した。「25年の大阪・関西万博など外国人に味わってもらえる機会はたくさん訪れるはずだ。その時にGAPを持っているのは強みになる」と期待する。

■差別化

小売店や飲食店でもGAP食材を扱う店が増えている。

スーパー「ザ・ガーデン自由が丘」を展開する「シェルガーデン」(東京)では、都内などの9店舗でJGAPコーナーを設けている。東京・池袋店では4年前からJGAP食材のトマトやキュウリなどを販売。価格は一般的な食材よりも3割ほど高めだが、売り上げは徐々に増えている。副店長の今井一弘さん(53)は「GAP食材を置いている店はまだ少なく、差別化できるメリットがある。値段だけでなく、安全性を重視する消費者も増えている」と語る。

◆国目標には届かず なお認知度不足

農林水産省は、五輪をGAP普及の好機と捉え、2016年度から生産者や農業高校にGAPの取得を促したり、農家の指導員を育成したりする取り組みを後押ししてきた。

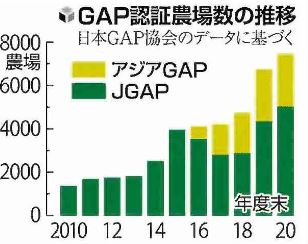

日本GAP協会によると、20年度末までにJGAPとアジアGAPの認証を受けた農場は7447か所で、16年度末の4113か所から倍増した。GAP普及推進機構によると、グローバルGAPも16年の386か所から20年は692か所に増えた。

しかし、J、アジア、グローバルの三つの認証取得数を19年度までに16年度比で3倍の1万3500か所に増やすとした政府目標にはいまだ届いていない。

要因は認知度不足だ。19年度の同省のアンケートでは、GAPを「知っていた」と答えたのは、農業者2500人のうち21%、流通加工業者1200人の8%、消費者1000人の12%にとどまった。同省の担当者は「欧州を中心に食品小売事業者らがGAP認証を取引の条件とする動きが加速化しており、国際競争力を高めるにはGAPの普及が急務だ。五輪までの一過性で終わらせず、今後も啓発を進める」としている。

〈GAP〉

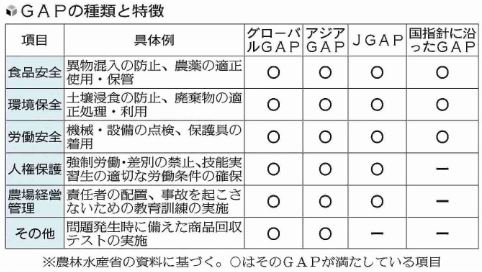

食品安全や環境保全、労働安全などの分野で一定の基準を満たした農業者に与えられる認証制度。1990年代に欧州で始まった取り組みで、国際的な「グローバルGAP」、日本発の「アジアGAP」「JGAP」などがあり、対象産品は青果物、穀物、茶、畜産物など幅広い。「Good Agricultural Practice(良い農業のやり方)」の略。

《読売新聞 2021/07/16 より引用》