畜産品 アジア輸出強化 共同事業体設立を支援 農水省や道=北海道

2021.09.19

◆生産から加工 一体管理

新型コロナウイルスの影響で、国内の外食産業の需要が低迷する中、農林水産省や道が道内畜産品の輸出拡大を図っている。衛生基準など輸出先のニーズに応えるため、生産から解体、加工までを一体的に管理して品質を向上させるコンソーシアム(共同事業体)を設立して、アジアへの輸出を強化する方針だ。コロナ後を見据えた販路拡大も狙っている。(金井智彦)

■潜在力期待

北海道の牛肉生産量は国内の2割程度を占め、全国1位だが、財務省貿易統計によると、2019年の牛肉輸出額は約5200万円にとどまる。輸出向けの加工施設の整備に力を入れてきた鹿児島県や宮崎県は、年間40億円以上の輸出実績があり、大きな差がある。

北海道は「白老牛」など牛肉のブランド化が進み、鶏肉や豚肉の生産も全国トップクラスだ。畜産品輸出の潜在的な可能性は大きい。すでに民間企業などが試験的に輸出を増やしており、今年1〜5月の道からの牛肉輸出額は、1億2000万円を超えている。

国は30年までに日本からの農林水産品や食品の輸出額を年5兆円に伸ばすことを目指している。農水省幹部は「食品の北海道ブランドは海外でも人気で、伸びしろは大きい」と語る。

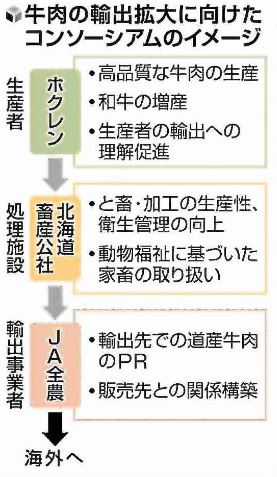

農水省は今年度、畜産品の輸出拡大を目指す共同事業体の設立などに計42億円の予算を付けた。道内では7月、ホクレンや日本ハムグループなどが、北海道畜産公社、JA全農とともに、牛肉や鶏肉の輸出を目指す共同事業体を設立している。

共同事業体では、輸出向けの畜産物の増産や、と畜・加工施設の衛生管理向上などを進める。生産段階から一体的に品質管理をすることで、スムーズな輸出につなげる狙いがある。

■香港で実験

農水省と連携している日本貿易振興機構(ジェトロ)も今年度、輸出拡大に向けた実証実験に約1億円の支援をしている。そのうちの一つが、函館市の一般財団法人「北海道食品開発流通地興」の畜産品輸出事業だ。

同法人は、ホクレンが生産、加工した畜産品を中心に香港への輸出に取り組んでいる。香港の大手スーパーを販売先として契約し、今年度は3億5000万円の輸出を目指すという。

人口が多く所得も高い香港は、中国本土への輸出拡大を目指す輸出事業の試金石とされる。さらに、香港では新型コロナの感染に収束の兆しがみえ、通常営業を再開した飲食店も多く、同法人は「コロナ後の香港の食生活に道産品を浸透させていきたい」としている。

同法人の取り組みでは、商品のパッケージに貼り付けたQRコードを読み取ることで、調理法や貯蔵法を表示できるようにするという。香港人の母語である広東語と、英語、中国語、日本語で表示でき、香港人のほか、現地在住の日本人を含む様々な国の人たちの幅広い顧客を獲得したい考えだ。ジェトロの担当者は「ビジネスモデルとして確立できれば、他の都府県でも導入を検討できる」と期待を寄せている。

今後は、香港だけでなく、東南アジアや、福島第一原発事故後の輸入規制が続く中国本土などへの販路開拓が課題となる。農水省北海道農政事務所の武藤誠・事業支援課長は「相手国のニーズを的確に把握して道産品の質を高めていき、輸出をリードする地域にしていきたい」と話している。

《読売新聞 2021/09/19 より引用》