「動物福祉」企業重視 コスト高 畜産農家負担

2021.12.29

◇生活部 林理恵

畜産品を扱う大手企業が、家畜の習性に合った飼育環境を目指すアニマルウェルフェア(動物福祉)への配慮を打ち出す例が出てきた。環境や社会問題などへの取り組みを重視するESG投資を受ける上で、動物福祉が重要になっているためだが、生産する畜産農家のコストが増すなど課題は多い。

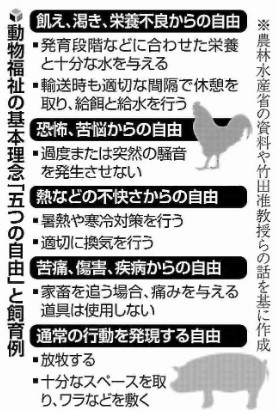

動物福祉は、温度や騒音対策などを施し、習性に合った環境にすることで、家畜のストレスや苦痛を減らすことだ。日本も加盟する国際機関「国際獣疫事務局」が指針を示している。欧州では、妊娠した豚を餌の管理のしやすさなどから身動きがほぼ取れない狭いオリに入れるのをやめたり、鶏を金網のケージに入れずに地面で飼育する平飼いにしたりといった動きも活発だ。こうして生産された畜産品はスーパーなどの店頭に並ぶ。タイやフィリピンなどでも動物福祉の推進の動きがある。

国内でも農林水産省が国際指針に基づき、飼育のポイントを紹介するなど普及に努めている。鶏の平飼いや豚の放牧は、生産者の一部が導入するのにとどまっていたが、最近は大手企業も動物福祉を打ち出し始めた。

ニッポンハムグループは11月、関係会社の農場で2030年度末までに妊娠した豚を入れるオリの廃止などを決定。キユーピーは21年春から、平飼いの鶏の卵を業務用として外資系ホテルなどに提供している。家具大手のイケア・ジャパンは販売する食品に平飼いの卵と鶏肉を使っており、それぞれ国内と国外から調達している。

背景には、ESG投資が広がり、食品分野への投資で、企業の動物福祉への取り組みが重視されるようになってきたことがある。大和総研の市川拓也主任研究員は「『家畜を苦しませない』という世界的な潮流に日本でも迅速に対応する必要がある」と指摘する。

課題は、衛生面などで畜産農家のコストが上がる点だ。価格が割高になれば消費者の理解が必要だが、20年の日本政策金融公庫の調査では、畜産品の購入判断で、家畜の飼育法を指す「飼養管理」は重要度が高くなかった。

推進する生産者が増えない一因となっており、自治体も動き始めた。山梨県は動物福祉に配慮した県内産の畜産品のブランド化を目指し、独自に認証制度をスタート。年度内に認証を受けた農場の畜産品が店頭に並ぶ方向だ。

信州大の竹田謙一准教授(家畜管理学)は、「大手企業が動物福祉に配慮した畜産品を調達しようとしても、生産者が増えないと海外から輸入し、国内の畜産業の衰退につながりかねない。国は特化した補助金の導入なども検討すべきではないか」と指摘する。

《読売新聞 2021/12/29より引用》