男性ホルモン減 ドライアイに 京大など マウスのまぶたで確認

2022.02.15

加齢に伴って目が乾き、視力も低下する「ドライアイ」は、まぶたで作られる男性ホルモンのテストステロンが減少して起きることを動物実験で確かめたと、京都大と国立研究開発法人・日本医療研究開発機構が発表した。テストステロンの合成を助ける物質で治療できる可能性があるという。科学誌ネイチャー・エイジングに論文が掲載された。

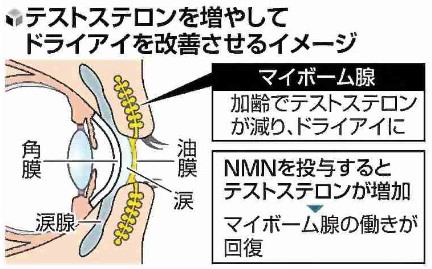

ドライアイの主な原因の一つは、まぶたの中にある「マイボーム腺」が衰えて涙の表面を覆う薄い油膜が十分に作られず、水分が蒸発しやすくなることだ。ホコリなどの異物を洗い流せず、角膜が傷ついて痛みを感じたり見えにくくなったりして、睡眠障害やうつ症状につながる場合もある。

国内患者数は推定2200万人以上で、デジタル化による目の酷使などで増加傾向にある。日本眼科学会などによると、40歳以上の有病率は男性12・5%、女性21・6%で女性の方が多いとされる。

京大薬学研究科の土居雅夫教授らはマウスのマイボーム腺の働きを調べ、細胞1個あたりでは精巣に匹敵する量のテストステロンが睡眠中に作られていることを突き止めた。産生量に雄雌の違いはなく、高齢のマウスでは量が減っていることも確かめた。

さらに、マイボーム腺で働く物質を調査。「ニコチンアミドモノヌクレオチド(NMN)」という物質をまぶたに投与するとテストステロンの量が増え、マイボーム腺の機能が回復することを確認した。

ドライアイに詳しい坪田一男・慶応大名誉教授(眼科)の話「まぶたで精巣なみのテストステロンが作られているとは驚きだ。マイボーム腺の機能を回復させる抜本的な方法は確立しておらず、NMNの投与によって治療できる可能性はあると思う」

《読売新聞 2022/02/15より引用》