iPS細胞なのに拒絶反応 再生医療応用に課題

2011年5月14日3時1分

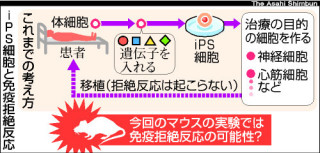

さまざまな臓器の細胞にすることができ再生医療の切り札と期待されるiPS細胞(人工多能性幹細胞)の応用に新たな課題が見つかった。従来は患者の細胞から作れば、移植で戻しても免疫拒絶反応は起きないと見られていたが、拒絶反応を起こす可能性があることが米カリフォルニア大研究チームによるマウスの実験でわかった。

14日付の科学誌ネイチャー電子版に掲載される。研究チームは、マウスの胎児の線維芽細胞から作ったiPS細胞を、まったく同じ遺伝情報になるよう操作したマウスの背中に皮下注射した。遺伝情報が同じなら体が「異物」とみなして免疫拒絶反応を起こすことはないはずだ。ところが、実験では移植した複数のマウスで拒絶反応が起きたという。

iPS細胞の分析では免疫反応に関係する遺伝子が作製の過程で活性化された可能性があるという。

iPS細胞は京都大の山中伸弥教授が開発した。皮膚などの体細胞にウイルスを使って遺伝子を入れる手法で細胞が神経や心臓などさまざまな臓器・組織になり得る状態にリセットできることを示した。治療への応用に向け、目的の臓器・組織にできるかや、効果や安全性の確認が課題になっている。(大岩ゆり)

《朝日新聞社asahi.com 2011年5月14日より引用》