「物価の優等生」に異変 たまご、5年半ぶり高値

2011年01月12日13時38分

鶏卵の値段が5年半ぶりの水準に高騰している。昨夏の記録的な猛暑で多数の鶏が死んで生産が落ちていたなか、急な寒波で鍋ものなどでの需要が急増。国の生産調整や鳥インフルエンザの影響を懸念する声もある。長年、安値で安定してきた「物価の優等生」はどうなるのか。

■猛暑・寒波・生産調整響く

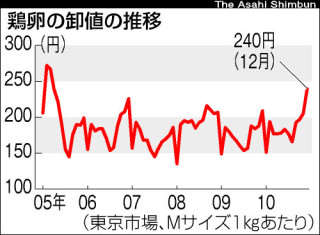

指標となる「JA全農たまご」Mサイズの1キログラムの平均卸値(東京市場)は、昨年12月で240円。鳥インフルの影響を受けた2005年2月の272円以来の高値水準となった。昨年10月は197円で、2カ月で2割上がったことになる。小売値にも影響し、Mサイズ10個入りパックが昨年12月末で212円(農林水産省調査)。こちらも05年5月以来の高値で、この間で最も安かった06年1月と比べると46円高い。

例年、年末需要の反動で1月は鶏卵の価格は下落しやすく、2月は鶏の産卵が落ち込むため上昇しやすいとされる。年が明け、卸値は12日現在で1キロあたり180円と下がったが、それでも昨年同期の2割高。一方、小売値は1パック211円と昨年末とほぼ同じだ。

過去40年の消費者物価指数で、鶏卵の上昇率は4割にとどまる。食料全体では約3倍値上がりしており、鶏卵が「物価の優等生」と呼ばれるゆえんだ。農水省によると、年間1人当たりの国内消費量は16.5キログラム。ほぼ毎日1個を食べている計算になる。

しかし昨年7~9月、全国で採卵用の鶏23万8千羽が暑さで死んだ。生産量が落ちた一方、12月以降の寒波で、おでんや鍋ものによる需要が増えた。年末年始はケーキやおせちにも利用される。こうした事情のほか、背景には、農水省が10年度に初めて実施した生産調整策の影響もあるとみられる。

生産者団体が「安値すぎて経営が成り立たない」と要望したため、減産して高値を誘導する狙いだ。卵を産みにくくなった老鶏を処理した後、60日以上新しい鶏を入れなければ、生産者に1羽あたり100円を交付する。全国約1億4千万羽のうち約900万羽が処理される予定という。

今季の鳥インフルの発生は、養鶏場では島根県の1カ所のみ。農水省は影響は限定的とみている。しかし、発生が続くと風評被害の恐れもある。

農水省などは「高値基調は今後とも続くのでは」とみる。消費者にとっては残念な高値だが、生産者にとっては「まだまだ採算がとれない状態が続いている」(日本鶏卵生産者協会)という。(大谷聡)

《朝日新聞社asahi.com 2011年01月12日より引用》