種牛・冷凍精液を守れ 口蹄疫警戒、進む分散管理

2010年06月13日0時25分

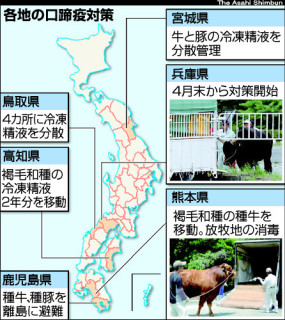

宮崎県で流行が続く口蹄疫(こうていえき)を警戒し、種牛や精液を分散して管理する動きが全国各地に広がっている。離島の喜界島に種牛を避難させた鹿児島県の対策は有名だ。口蹄疫が発生すると、牛の移動ができなくなるため、子牛生産への影響を避けるのが目的。希少種の和牛でも対策が進む。広島、岡山、山口など九州に近い各県は今月、種牛の冷凍精液の一部を10キロ以上離れた施設に分散させた。口蹄疫が発生すると、農場から半径10キロ以内は家畜の移動が禁止される。種牛が感染した場合、採取済み精液の中にウイルスが混じっている可能性があり、精液も持ち出せない。

鳥取県も今月中旬、精液を分散管理する。7月には種牛と候補の牛、計23頭のうち3頭を、現在の飼育地から約70キロ離れた施設に移す。

対策は東北にも及ぶ。宮城県は県畜産試験場で一括管理していた精液16万8千本のうち8千本を県内2カ所に移動させたほか、豚の冷凍精液も保管施設を増やした。岩手県は口蹄疫が宮崎県外に広がった場合、太平洋沿岸部にいる種牛18頭の一部を、盛岡市と分けて飼育する方針だ。

いち早く対応したのは但馬牛の産地、兵庫県だ。宮崎県での発生から間もない4月30日に分散管理を始めた。県畜産技術センターで保存していた精液のうち5300本を、45キロほど離れた別の県施設に移動させた。2カ月ほどの需要をまかなえる量だ。5月下旬には種牛の一部も移動した。県の担当者は「但馬牛は、子牛から成牛になるまで県内で一貫生産している。万一、感染すれば影響は大きい」という。

「あか牛」とも呼ばれる褐毛(あかげ)和種は、和牛飼育頭数全体の2%しかない希少種だ。放牧し、草を多く食べさせて赤身の肉を作るのが特長。

一大産地、熊本県・阿蘇山のふもとの放牧地では、観光客との接触が問題になった。人がウイルスを媒介する可能性があるからだ。草地に入らないよう、農家が看板を立て、さくを2重にした。近くにキャンプ場がある生産者の荒牧光博さん(28)は「立ち入り禁止の掲示をして、注意しているが、強制はできず、心配だ」と困惑する。県も外国人客向けに外国語で「牛にさわらないで」と書いたポスターを作成し配っている。

褐毛の種牛は同県合志(こうし)市の県農業研究センターが管理し、農家に精液を提供している。種牛12頭と候補の牛32頭のうち一部を約50キロ離れた阿蘇市に移した。

山口県は9日、わずか200頭しかいない県固有の和牛、無角(むかく)和種の精液1万8千本の半分を、美祢市から萩市に移した。無角和種の現役種牛は2頭のみ。担当者は「近くの県で口蹄疫が発生したら避難も検討する」と話す。(小林未来、長沢美津子、編集委員・大村美香)

《朝日新聞社asahi.com 2010年06月13日より引用》