(食・産地を訪ねて)牧草自前で牛イキイキ 北海道・八雲町、「循環型畜産」めざす

2010年1月22日

- 種牛候補の雄牛は人とのスキンシップもかねて散歩させる=同町、長沢写す

- 函館市から北に80キロの八雲町。北海道酪農の発祥地といわれる。

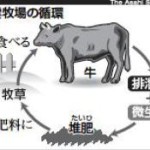

- 八雲牧場の循環

和牛は霜降りの黒毛和種が主役だが、「循環型畜産」という別のゴールを目指す牧場が北海道にある。自前の牧草100%で牛を育て、肉用牛としては日本で初めて有機畜産JAS基準の認定を受けた。霜降り肉と違い、赤身は、かみしめて味わうのが似合う。牛たちは今、放牧に出られる春を待っている。

(長沢美津子) 朝9時。親牛も若牛も、牛舎のえさ台に小走りで集まってきた。エサは昨春の栄養豊富な一番草を刻んで貯蔵したもの。白クローバーやイネ科のチモシーなどの「ミックスサラダ」だ。1頭が1日1回の食事で30~40キロ食べ冬を乗り切る。この日明け方の気温は零下15度。

函館市から北に80キロの八雲町。北海道酪農の発祥地といわれる。ここで北里大学が牧場を開いて35年。現在は獣医学部の付属フィールドサイエンスセンター八雲牧場と呼ぶ。広さ350ヘクタールで280頭の肉用牛が牧草だけで育つ。5月から根雪になる12月初めごろまでは昼夜放牧し、冬季は牛舎で過ごす。

1991年、米国産牛肉が輸入自由化された。価格競争を迫られた生産者は輸入穀物をふんだんに与えた黒毛和種の高級・霜降り肉の路線に舵(かじ)を切る。八雲牧場でも安価な輸入トウモロコシに頼る時期があった。 だが、大量の排泄(はいせつ)物処理に環境も財政も圧迫された。94年、「もう輸入飼料は使わない」と当時の牧場長が、資源循環型畜産への転換を決断。牛は草を肉に変える。牛糞(ぎゅうふん)は完熟堆肥(たいひ)にして牧草地へ戻し、翌年の草を茂らせる、いわば原点の畜産だ。

草だけを食べると肉は赤く脂肪は黄色く、霜降りのサシは入らない。「うちでは引き取れない」などと市場での評価は散々だった。「牛を育てるというより、牛が育つ環境を作る。こちらが変わらないといけなかった」と30年以上、牧場を仕事場にしてきた畔柳(くろやなぎ)正・准教授。

放牧で牛の病気は激減した。出産後の子牛の感染症には、どこの牧場でも神経をとがらせるが、屋外の草地で人の手を借りずに生まれ、母乳を飲む子には、起こらないという。

「まるで暴れ馬みたい。跳びはねて走る牛を私はここで初めてみました」。同大卒業生で牧場職員の小野泰(ゆたか)さん(36)は放牧初日の様子をこう話した。

「毎年、雪が溶けて青い草が見え始めると、牛舎がそわそわしてくるのがわかります」 敷地内の除草剤をやめ、次に化学肥料もやめた。09年10月には、有機畜産の生産行程管理者に認定された。繁殖にも細かなルールがあり、該当するのは6頭。順調なら11年暮れに最初の牛が出荷される。「有機のマークは目的ではなく結果です」と牧場長の萬田富治教授。

◆赤身、肉好き客に好評

八雲牧場の牛は短角和種が主体で「北里八雲牛」というブランドで出荷される。東都生協(東京都世田谷区)は、当初から産直に取り組む。

切り落とし肉が250グラムパックで千円強という価格帯は、扱う牛肉の中ではやや高め。「最初の3年は苦戦したが、牛の育つ背景を繰り返し情報発信することで、固定ファンがついてきた」と、同生協の商品部畜産グループの福田勇さん(52)。 親子向けに牧場見学会も3年前から開いている。昨秋の参加者からは「間近でみる牛たちは生命を謳歌(おうか)しているように感じた」などと、感想が寄せられた。

不況の深刻化による買い控え傾向で「この年末年始の食卓はすき焼きから鶏の水炊きになった家庭が多かったようだ」と福田さん。牛肉の注文は例年の2割減、北里八雲牛も例外ではなかった。牛は生まれてから出荷まで3年かかる。「生産者との安定した関係」は、買い支える努力なしには続けられない。 「イタリアやフランスで修業してきたシェフたちが、『この肉なら現地で覚えた味の料理が作れる』と喜んでくれる」と、飲食店向けの食材卸会社「横内商店」(東京都港区)の横内誠さん(35)。4年ほど前から北里八雲牛を扱い始めた。

少数派とはいえ、赤身肉のニーズは確かにあった。上手に焼いた厚切りをかみしめると、肉汁のうまみがわかる。結果的にサシが入らなかった肉ではなく、赤身肉をおいしくしようと育てられた牛を探していた。

月に1回程度、北里八雲牛を枝肉ごと買い取る。人気のロース系統の部位に偏らず、バラ肉やすね肉などもPRして売り、プロの技術で使い切ってもらう。「年齢は高めで肉好きのお客さんの評判がいい」と、シェフたちの声に手応えを感じる。

●昨年から認証制度

和牛と定義されるのは黒毛和種、褐毛(あかげ)和種、日本短角種、無角和種の4種。うち9割以上を黒毛が占め、その他の品種は近年減り続けている。 放牧を中心にした岩手の「短角牛」、高知の「あか牛」など伝統の産地も、市場の格付けでは評価されず孤軍奮闘してきた。だが、この2、3年、飼料高騰が追い風になり、耕作放棄の水田や荒れた山林の活用法としても新たに注目が集まる。 昨年から1頭あたりの放牧地面積や放牧時間、衛生管理などを決めた「放牧畜産基準認証制度」が始まった。認証を受けると、マークの使用が認められる。制度をすすめる日本草地畜産種子協会の上野孝志さんは「頭数は少なくても、健康な牛を低コストで育てる放牧は、畜産農家の生き方としてもメリットがある」。

【写真説明】 ▲夏の放牧風景。柵(さく)でブロックを作り、草がなくなったら移動する=北海道八雲町、北里大提供

▲種牛候補の雄牛は人とのスキンシップもかねて散歩させる=同町、長沢写す

北里八雲牛のロースの断面。この牛は短角和種だ。芯の部分にもサシは少なく、赤身の色は濃いめ=帯広畜産大、口田圭吾教授撮影〔写真はありません〕

【図】 八雲牧場の循環

《朝日新聞社asahi.com 2010年01月22日より引用》