恐竜発掘ラッシュ 化石発見、都道府県の3分の1に

2008年01月03日17時55分

- タイとの共同恐竜発掘調査で、白亜紀前期の層の中から、恐竜や亀の化石が次々と発掘された=07年11月、タイ・ナコンラチャシーマ市で、福井県立恐竜博物館提供

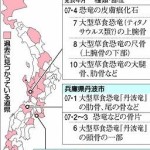

- 恐竜化石が発見された地域

- 熊本県御船町で見つかった草食恐竜ハドロサウルス類の想像図=御船町恐竜博物館提供

- 福井県勝山市で見つかった皮膚痕化石と同じ地層から過去に化石が発掘された草食の鳥脚類「フクイサウルス」の想像図。実際の皮膚の色は分かっていない=福井県立恐竜博物館提供

かつて恐竜化石は見つからないとまでいわれていた日本国内で、初めて化石が発見されて今年で30年。近年は「丹波竜」が見つかった兵庫県をはじめ、和歌山、群馬、熊本など、恐竜とはあまり縁がなかった各地で貴重な発見が相次ぎ、恐竜化石が見つかった都道府県は昨年初めて全国の3分の1を超えた。発掘の本場・福井県の県立恐竜博物館は日本の恐竜のルーツを探ろうと、タイで現地の博物館と共同発掘調査に乗り出した。恐竜発掘の新たな時代が幕を開けようとしている。

日本で初めて恐竜が発見されたのは1978年。岩手県岩泉町で草食の竜脚類の上腕骨の一部が見つかり「モシリュウ」という愛称で呼ばれた。その後、恐竜化石は次第に各地で見つかるようになったが、昨年6月にはこれまで発見例のなかった和歌山県で初めて、湯浅町の白亜紀前期(約1億3000万年前ごろ)の地層から、肉食の獣脚類で「カルノサウルス類」の歯が見つかり、恐竜化石の発掘地は1道15県に拡大した。保存状態の良さとその大きさで昨年注目が集まったのは、兵庫県丹波市の「丹波竜」。白亜紀前期の地層から、竜脚類で「ティタノサウルス類」のものとみられる頭骨の一部や尾、胸の骨が見つかっており、昨年11月から始まった2次発掘作業で、首や足の骨が見つかれば、全長20メートルとも言われる大型草食恐竜の全身骨格が姿を現す可能性が高い。

群馬県では、05年から続く同県神流(かんな)町の発掘調査で、白亜紀前期の地層から肉食恐竜「スピノサウルス類」など3種類の化石が見つかり、今も精力的に調査が進む。熊本県でも昨年、同県御船町の白亜紀後期(約1億~6500万年前)の地層から出た化石が、草食の「ハドロサウルス類」の頭部と判明した。

こうした各地の成果を支えているのがアマチュアファンの活躍だ。熊本の化石は、アマチュア化石研究家が04年2月に川の砂岩に埋まっているのを見つけた。「丹波竜」は一昨年8月、化石好きの高校の元英語教諭と、知人の元映像機器製造会社員が地質調査の途上気づいた。和歌山の化石を発見した県立自然博物館学芸員も筋金入りの化石ファンだった。

一方で、専門の研究機関も好調な成果をあげ続ける。

これまで数多くの恐竜化石が発掘されている福井県。県立恐竜博物館(同県勝山市)は昨年、同市の白亜紀前期の地層から同一個体とみられる大型で草食の竜脚類のものとみられる化石を次々と発見した。7月には前脚の上腕骨、8月にはその下部の尺骨(しゃくこつ)、その後も大腿骨(だいたいこつ)、肋骨(ろっこつ)などを発掘し、種類の特定に期待が高まっている。また、恐竜の皮膚の跡が岩石に残る「皮膚痕(ひふこん)化石」も国内で初めて見つかった。

同博物館は昨年11月には、「タイ木材化石鉱物資源博物館」と共同で、初の海外調査にも乗り出した。3年計画でバンコクの北東約250キロの白亜紀前期の地層を発掘調査し、わずか1カ月余りで約千点の化石を発見した。肉食恐竜の上あごや歯、草食の鳥脚類の座骨なども含まれているといい、今月から化石の詳しい分析を始める。 国立科学博物館の真鍋真研究主幹は「丹波竜の発見などが刺激となり、国内各地で精力的な調査が進んでいる。これまで発見が少ないとされてきた地域からも恐竜化石が見つかるようになり、日本の恐竜研究がこれまでより大きく前進する予兆がある」と話す。

《朝日新聞社asahi.com 2008年01月03日より引用》