青森)県産黒毛和牛、ブランド統一へ一歩

2014年10月04日03時00分

県産黒毛和牛を全国で通用するブランドにしようと、出荷の8割以上を担うJA全農あおもりが協議会を発足させた。県はこれを足がかりにブランドの統一を目指すが、課題は少なくない。 2日に発足した「黒毛和牛統一ブランド化推進協議会」。県の担当者やJA関係者ら14人が出席し、協議会会長にJA全農あおもりの鳥谷部茂正・畜産酪農部長が選ばれた。

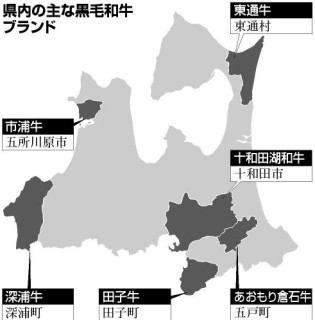

県畜産課によると、県内の黒毛和牛の出荷頭数は年間約1400頭。このうち8割強にあたる約1200頭を出荷するJAが扱う「あおもり倉石牛」(五戸町、出荷頭数約600頭)と「十和田湖和牛」(十和田市、同約430頭)といったブランドを統一するのが今回の協議会の狙いだ。

今後、出荷基準や飼養管理方法などを統一するほか、差別化を図るため、ナガイモやリンゴなど県産品を混ぜた飼料の開発を進める。今年度中に名称を決め、数年以内に出荷する。

「県内各地にブランド牛はあるが、いずれも頭数が少ない。ブランドを統一して販路拡大を進めることで、全国に対抗できる」。県畜産課の中野晋課長代理はそう話す。県は今年度中に、「田子牛」(田子町、出荷頭数約150頭)を出荷する県畜産農協連合会などJA以外の出荷元も交えた協議会を設立し、県内ブランドの統一を急ぐ。

全国的なブランド牛の「松阪牛」(三重県)は年間約5250頭、「米沢牛」(山形県)は約2500頭の出荷があるといい、全国に安定供給するための基準となる年間千頭以上の出荷を目指す必要がある。

ただ、「生産者が足りない」と協議会の鳥谷部会長は言う。県内の肉用牛飼養農家は1037戸(2010年)で05年より53戸減少している。しかも環太平洋経済連携協定(TPP)の行方が見通せず、思惑通り販路を拡大できるかどうかわからない。

また、鳥谷部会長は「『十和田湖和牛』や『あおもり倉石牛』などを集約し、全国に知られる、全くの新しいブランドを立ち上げる。名称も統一する」と話すが、協議会のメンバーで、あおもり倉石牛銘柄推進協議会の小林一弘さんは「名前は統一しても、付加価値をつけた上級品として、代々続いてきた『倉石牛』というブランド名は残したい」と言い、早くも意見の相違が表面化している。

■高付加価値化、カギ

青森県の黒毛和牛はどの程度の品質で、認知されているのか。

日本食肉格付協会の調査(2014年4~6月)によると、県産の黒毛和牛は最高級の「A―5」に続く「A―4」が全体の41・6%を占め、最も多い。A―3(27・5%)、A―5(21・3%)と続き、B以下は5%以下。ただ、各都道府県の黒毛和牛で、A―5が占める割合を比較すると、青森県は29番目だった。

ライバルは多い。一定数の出荷量があることなどを条件に、日本食肉消費総合センターがまとめた全国の銘柄牛(黒毛和種)は全部で159種で、青森は「あおもり倉石牛」と「あおもり十和田湖和牛」の2種にとどまる。また、青森はリンゴなどを混ぜた飼料の開発を進める予定だが、長野県には「りんごで育った信州牛」というブランドが1973年からある。

県産黒毛和牛に勝ち目はあるのか。青森大経営学部の中村和彦准教授(ブランド・マネジメント)は「他県にブランドとして認知されるには、コンセプトを明確にして、いかに付加価値をつけるかが重要」と話す。生産段階はもちろんのこと、熟成肉など加工段階でも付加価値をつけることを例に挙げ、「ブランド統一が他に比べて『後発』となったとしても、中身で勝負していけば、結果的に全国に認知されることも期待できる」とした。(五月女菜穂)

《朝日新聞社asahi.com 2014年10月04日より引用》