(今さら聞けない+)日本固有の在来馬

2014年01月04日15時00分

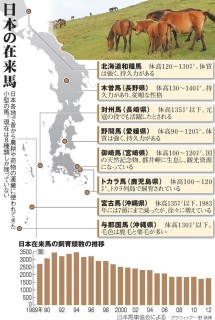

■残るは8種、最少は30頭足らず 【中村浩彦】今年の干支(えと)は馬。農林水産省によると、国内で約8万頭の馬が飼育されているそうです。このうち、明治初期に輸入された競走馬のサラブレッドが半数を占めています。その一方で、外来の馬種とほとんど交雑していない日本の固有の馬(在来馬)は約1700頭しかおらず、絶滅が危ぶまれています。日本馬事協会が定める在来馬は、北海道の「北海道和種馬」と長野県の「木曽馬」、愛媛県の「野間馬」、長崎県の「対州馬」、宮崎県の「御崎馬」、鹿児島県の「トカラ馬」、沖縄県の「宮古馬」「与那国馬」の8種です。

肩までの高さ(体高)が、170センチにもなる大型のサラブレッドと比べ、在来馬は140センチ以下と小型なのが特徴です。北海道和種馬は1千頭以上いますが、ほかの7種は数十~百数十頭しかいません。一番少ない対州馬となると30頭以下です。

日本の馬の起源は、モンゴルと考えられています。古墳時代の5世紀ころに、朝鮮半島から九州北部へと入り、日本各地に広がりました。古墳からは馬の埴輪(はにわ)も大量に出土しています。

飛鳥時代の大宝律令にも、各地に国が管理する牧場があったことが記録されています。人々の暮らしの中で、馬は家畜として農耕や運搬などに重用されていました。

また、馬は「兵器」としての役割も重要視され、各地の領主が良馬の生産に力を入れるようになりました。源義経が平家を打ち破った一ノ谷の戦いで、断崖絶壁を馬で駆け下りたという逸話で有名な「鵯越(ひよどりごえ)の逆落とし」をはじめ、武田信玄の騎馬軍団など、馬は合戦の場に欠かせない存在とされました。

ただ、海外との交流が乏しかった日本では、大型の外来馬種との交配が進みませんでした。中央畜産会の小林武主査は「テレビドラマなどで武将が大型馬に乗って疾走するシーンがよくありますが、実際はもっと小さな馬だったはず。格好が良すぎますね」と指摘します。

明治時代になると転機が訪れます。日清、日露戦争で、国内の軍馬の体格や資質が、外国の改良馬に比べ大きく劣っていることを軍部が痛感しました。中央畜産会によると、日露戦争後、外国からサラブレッドやアングロ・ノルマン、ペルシュロンといった種馬を輸入し、国内の雌馬と交配することで軍馬として優秀な馬種を生み出す計画が進められました。

外来馬種との交雑が急激に進んだことにより、岩手県の「南部馬」や鹿児島県の「薩摩馬」といった純粋な日本固有の馬が、各地で短期間に姿を消していきました。

日本固有の馬の特徴をとどめる馬の群れが残ったのは、離島などの交通の便が悪い所に限られました。さらに、第2次大戦後は自動車が普及するなどした結果、家畜としての役割も失われてしまい数は減る一方に。1994年には3千頭以上いましたが、この20年間で半分に減ってしまいました。

こうした事態に対処するため、遺伝学的に日本固有の種と確認された8馬種を、日本馬事協会が「日本在来馬」に認定。各馬種ごとに地元の保存会が作られて、保護が進みました。国の研究機関も、種の保護のため、在来馬の精液の保存に取り組んでいます。

小型でおとなしいという在来馬の特徴をいかし、病気の患者を癒やすホースセラピーに用いるといったように、在来馬の活躍の場を広げる動きも出てきています。

日本馬事協会の山下大輔参事は「今残っている8馬種は、日本人が馬と共存してきた証拠で、文化遺産ともいえます。しっかりと保護を進めなければならない」と話しています。

■記者のひとこと

明治維新後には富国強兵の流れに翻弄(ほんろう)され、第2次大戦後には機械化の波にさらされて消えていった日本固有の馬たちを思うと心が痛みます。文化遺産でもある日本の在来馬をこれ以上失うことがないように、保護すると同時に新たな活躍場所を見つけなければならないと思います。

《朝日新聞社asahi.com 2014年01月04日より引用》