BSE規制、新章へ 米産牛輸入、生後30カ月に拡大案 「科学的に判断」強調

2011年11月01日

厚生労働省が米国産牛肉の輸入制限について生後20カ月以下から30カ月以下に緩和する案を軸に始動した。厚労省の薬事・食品衛生審議会も31日、牛海綿状脳症(BSE)対策見直しを了承。ただ、なぜ今なのか疑問は残る。業界には歓迎の声がある一方、消費者からは「説明不足」との指摘もある。

「BSE対策から10年。最新の科学的知見に基づく再評価が必要だと、我々も考えていた」

藤村修官房長官は31日の記者会見で、厚労省の審議会が対策見直しを了承したのはあくまでも「科学的知見」に基づく審議会の判断と指摘した。

だが、米国は9月の日米首脳会談の前から、米軍普天間飛行場の移設問題や環太平洋経済連携協定(TPP)と並び、一貫して米国産牛肉の輸入制限緩和を要求。首脳会談で野田佳彦首相は「早期に結論を出したい」と約束した。11月半ばのアジア太平洋経済協力会議で開かれる予定の日米首脳会談では、「牛肉で何らかの回答を出さないといけない」(閣僚の一人)との見方に傾いた。

厚労省には緩和が必要との思いは以前からあった。国際獣疫事務局が2007年、月齢にかかわりなく輸出できると米国を認定。世界的にBSE発生は激減し日本の対策の厳しさが突出していた。しかし生産者や消費者の反発を招きかねず、緩和の機運は高まらなかった。

3月に東日本大震災が発生し、BSE問題に思わぬ影響を与えた。原発事故で日本の農産物に対する風評被害が広がり、日本は相手国に科学的な根拠に基づく対応を要求。逆に日本の牛肉の輸入制限について科学的な見直しを求められた。厚労省にとっては「科学的に緩和は必要」という考えを後押しされた形だ。

また、全頭検査などBSE対策をとり始めて10年という節目も、見直しを検討するきっかけとなった。

ただ、「対米配慮」とみなされれば、農業団体や消費者団体の反発は必至。「科学的知見」を強調するのは、政治判断の色を少しでも薄める狙いもある。

●「歓迎」「説明不足」

月齢30カ月以下に輸入制限が緩和されれば、日本向けに輸出できる米国産牛肉は、現在の2~3割から約9割に拡大する。

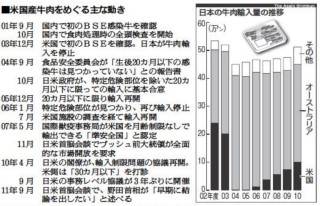

BSE発生前の2002年度の牛肉の輸入実績は米国産、豪州産に大差はなかった。米国産の輸入制限後に差が開いた=グラフ。

輸入制限が緩和されるとまず、豪州産と置き換わる動きが出ると予測される。「国内供給量に占める輸入の割合は6割弱。高級な国産の黒毛和牛とは競合せず、外国産でのシェア争いが見込まれる」(農林水産省畜産部)。

ただ国産牛の約3割を占める乳用のホルスタイン種の雄牛は米国産との価格差や品質差は小さい。全国農業協同組合中央会は「国産への影響の懸念はあるが、科学的知見に基づいて従うしかない」とする。

流通・外食業界の反応は様々だ。米国産牛肉にこだわり、輸入制限後に牛丼販売を停止したこともある吉野家ホールディングスは、「制限緩和を待ち望んでいた。成熟した肉が使えれば昔ながらの味に近づく」と歓迎する。低価格の国産牛の販売に注力してきた大手スーパーのイトーヨーカ堂は、「BSEの記憶が残る消費者の抵抗感は消えていない」と、制限緩和後の影響は読み切れずにいる。

消費者団体は戸惑う。大木美智子・消費科学連合会会長は「規制を緩和して安全は確保されるのか」と懸念する。主婦連合会の佐野真理子事務局長は「食の安心は一番身近な問題なのに、そもそも説明不足だ」と不信感を示す。

また、この数年間に米国から輸入された牛肉の中に特定危険部位や20カ月以下と確認できないものが混入した事例があり、10月下旬にも発生したばかり。佐野さんは「輸入制限を緩和すれば、より不確実になる可能性がある」と指摘する。

■米国産牛肉をめぐる主な動き

01年 9月 国内で初のBSE感染牛を確認

10月 国内で食肉処理時の全頭検査を開始

03年12月 米国で初のBSEを確認。日本が牛肉輸入を停止

04年 9月 食品安全委員会が「生後20カ月以下の感染牛は見つかっていない」との報告書

10月 日米政府が、特定危険部位を除いた20カ月以下に限っての輸入に基本合意

05年12月 20カ月以下に限り輸入再開

06年 1月 特定危険部位が見つかり、再び輸入停止

7月 米国施設の調査を経て輸入再開

07年 5月 国際獣疫事務局が米国を月齢制限なしで輸出できる「準安全国」と認定

11月 日米首脳会談でブッシュ前大統領が全面的な市場開放を要求

10年 4月 日米の閣僚が、輸入制限問題の協議再開。米側は「30カ月以下」を打診

9月 日米の事務レベル協議が3年ぶりに開催

11年 9月 日米首脳会談で、野田首相が「早期に結論を出したい」と述べる

【図】

日本の牛肉輸入量の推移

《朝日新聞社asahi.com 2011年11月01日より引用》