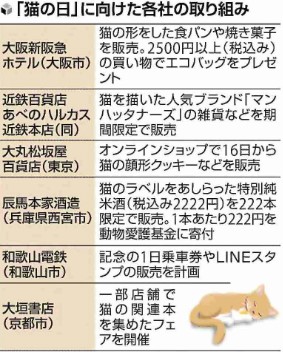

800年ぶりの「ニャンの日」 2022年2月22日 猫グッズ盛り上がり

2022.02.15

◆コロナ禍で飼育増

全国の猫愛好家にとってスペシャルな日がやってくる——。ニャンニャンニャン(222)の語呂合わせで2月22日は「猫の日」に指定されているが、2022年は「2」が6回も連なり、800年ぶりの「スーパー猫の日」として例年にない盛り上がりを見せているという。コロナ禍で猫を家族に迎える人は増えており、猫をモチーフにした様々なグッズも登場している。(内田桃子、杉山正樹)

■売り上げを寄付

日本酒「白鹿」を販売する辰馬本家酒造(兵庫県西宮市)は、猫のイラストをラベルにあしらった特別純米酒(税込み2222円)を222本限定で18日に発売する。保護猫の世話をしているという社員の田中美紗さん(39)が企画し、1本につき222円を地元の動物愛護基金に寄付する。

4日にインターネットで予約の受け付けを始めると、趣旨に賛同する消費者らから注文が殺到し、予約分は即日完売した。その後も「追加販売はないですか」との問い合わせが相次ぎ、田中さんは「予想以上の反響」と驚いている。

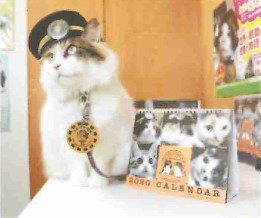

猫の駅長で知られ、現在の猫ブームの火付け役ともいわれる和歌山電鉄(和歌山市)は、記念乗車券やLINEスタンプの販売を計画する。担当者は「今年は干支(えと)もネコ科のトラ。最強の年になるはず」と声を弾ませた。

猫をイメージした焼き菓子や食パンなどを販売している大阪新阪急ホテル(大阪市北区)のパン店「ブルージン」は、今月末まで税込み2500円以上の買い物に使える22%割引券を配布している。京都市の自営業佐藤俊子さん(53)は「かわいさにつられ、思わず立ち寄ってしまった」と話した。

■時代は猫派?

猫の日は、愛好家や業界団体が1987年に制定した。2010年代以降、猫ブームで写真集やグッズが増え、注目が高まった。2が六つ並ぶのは鎌倉時代の1222年以来となる。

ペットフード協会によると、21年の犬の飼育数は13年に比べて18%減の710万匹だったが、猫は6%増の894万匹だった。21年に飼われ始めた猫は、コロナ禍前の19年に比べ24%増えた。犬に比べ、室内で過ごすことが多い猫は「外出自粛で人に会えない寂しさをまぎらわせる」との声もある。

猫に関連した市場規模は大きく、その経済効果は「ネコノミクス」と称されるほどだ。関西大の宮本勝浩名誉教授(理論経済学)の試算では、20年の猫による経済効果は2兆824億円で、21年の東京五輪・パラリンピック(約6兆円)の3分の1に上ったという。宮本氏は「今年は経済効果がさらに拡大する可能性がある」と分析している。

《読売新聞 2022/02/15より引用》